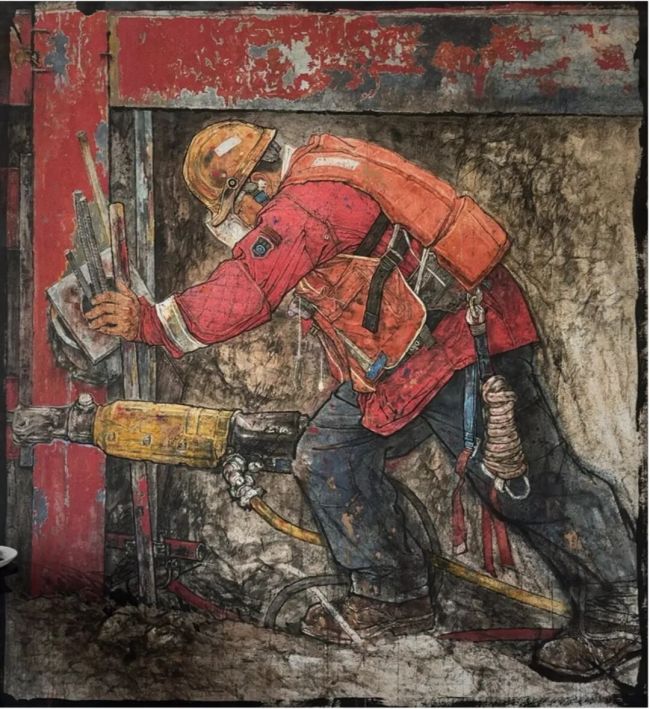

李玉旺《尘光》200×200cm工笔重彩

《尘光》终于完成了!从构思、搜集素材到几易其稿,历经三年时间,我终于停笔。审视抚摸着刚刚喷洒过胶矾水的画面,指尖总能触到颜料里藏着的“温度”——那是工地的尘土味,是建设者身上的汗水味,更是我想用笔墨留住的,平凡人身上的光。这幅画于我,不是技法的炫技,而是一次与“尘”和“光”的坦诚对话。

作品草图

作品局部

三年前去工地的那次采风,最打动我的不是轰鸣的机器,而是角落里那个躬身打冲击钻的一个普通不能再普通的建筑工人。他穿着洗得发白的工装,安全帽上沾满了泥灰,可专注盯着器械的眼神,却像有光在闪。那一刻我忽然懂了:每个人都像一粒尘,落在人群里不起眼,可一旦沉下心实干,就能透出自己的光。这便是《尘光》最初的灵感。

作品局部

构图时,我刻意让人物占据画面核心,躬身前倾、用力的弧度里充满了张力,像极了盘古开天地时的姿态——没有神话里的惊天动地,却有凡人在建中“劈开”阻碍的韧劲。我抛却复杂的背景,只留下斑驳的墙面和现场的散落物,让“尘”的质朴包裹着他,反而更能凸显那份不事张扬的力量感。

作品局部

在画面的处理上,我抛却常见工笔画的细腻、唯美,转而强化人物造型感,使画面充满张力、力量感和厚重感。主体部分深入刻画,强化松紧对比。建设者紧绷的肌肉线条、被工装勒出的褶皱、因发力而微颤的指尖,我都用扎实的笔墨一一勾勒。他身上的红色工装,我没有调得鲜亮,而是添了几分尘土的灰度,让色彩既有工人的热忱,又带着工地的质朴。这抹红在沉暗的背景里格外醒目,就像建设者在“尘”的包裹中透出的“光”——不耀眼,却足够坚定,足以照亮自己的岗位,也为画面增添了言犹未尽的的象征性。

作品局部

线条的运用,是我这次创作的进一步的突破。从《使命》《筑梦》《屹》《尘光》,我不再拘泥于工笔画用线的规整精致,而是融入了写意的松弛感。描绘建设者肩臂时,用粗粝的线条表现老茧的厚重;勾勒工具器械时,以灵动的带有质感的笔触带出运转的节奏。这些线条看似自由洒脱,却每一笔都紧扣“实干”二字,就像建设者的动作,没有多余的修饰,每一次发力都精准有力。这些线条不再是刻板的描摹,更像是“呼吸”——跟着建设者的动作起伏,让人感受到他身心的温度,感受到一个真实、有血有肉的劳动者。

写生现场与工友们合影

创作到深夜时,我常对着画稿发呆:这哪里是在画一个建设者,分明是在画千万个像他一样的人——清晨扫街的环卫工,深夜值班的护士,田埂里劳作的农民,边防战士、实验室的科学家,人工智能工程师……他们都是一粒粒的“尘”,却用实干把自己活成了“光”。创作《尘光》的过程,也是我重新读懂“平凡”的过程。我忽然明白,每个人都像一粒尘,看似渺小,可只要扎根岗位、踏实实干,就能在自己的领域发光。就像画中的建设者,他或许没有惊天动地的成就,却用一砖一瓦、一械一力,为国家的发展注入力量。

创作现场

如今再看这幅画,我依然会被其中的“真实”打动。它没有华丽技法,却藏着我对所有劳动者的敬意。我想借《尘光》告诉所有人:光芒不一定在遥不可及的高处,它就在每一个认真生活、努力实干的人身上,在每一粒愿意为梦想发光的“尘”里。

(文/李玉旺,来源:山东省中国画学会)

画家简介

李玉旺,山东德州人,山东画院专职画家,一级美术师(二级教授),硕士研究生导师,中国美术家协会会员, 中国工笔画学会常务理事,中国艺术研究院特聘研究员,国家艺术基金评审专家,中国美术家协会第十一次全国文代会代表。

中国画《使命》荣获第十三届全国美术作品展·第三届中国美术奖——金奖。

中国画《筑梦》荣获第十四届全国美术作品展·第四届中国美术奖——铜奖。

作品被中国美术馆、中国军事博物馆、中国艺术研究院、山东美术馆等专业机构收藏。

作品、论文及文章发表刊登于《美术》、《中国美术》、《美术观察》等多家专业杂志。