新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

在当代油画创作的纷繁图景中,陈建华的作品始终带着一种“向内沉淀”的定力。他以画笔为舟,载着对日常生命的细腻体察,在色彩、笔触与感知的交汇处,搭建起一片能让观者安放情绪的审美秘境。他的创作不追求“一眼即懂”的直白,而是像一杯需慢品的茶,初看是视觉的触动,细品则是心底的共鸣——那些藏在色彩褶皱里、笔触纹路中的感知碎片,恰恰是对生命本真状态的温柔呼应。

《牛栏》60X80cm 2025

陈建华的色彩语言,是其油画最富辨识度的标识。他笔下的色块,往往饱和而浓郁,却又奇妙地保持着一种内在的平衡与和谐。深沉的靛蓝、灼热的赭石、温润的橄榄绿、神秘莫测的紫灰……这些色彩在画面上相互碰撞、交融、低语或歌唱。它们时而如交响乐般雄浑厚重,构筑起画面的基石与骨架;时而又如室内乐般细腻精微,在细节处闪烁着灵性的光芒。这种色彩的运用,超越了物象的桎梏,直抵观者的心灵深处,唤起一种超越视觉的、近乎通感的情感体验。

《伊金霍洛旗的阵雨》80X100cm 2025

与色彩相辅相成的,是陈建华那极具辨识度的笔触。他的笔触,是力量与韵律的完美结合。无论是大刀阔斧的刮擦、堆叠,还是细腻微妙的点染、勾勒,都充满了书写性的动感。画布上的油彩,不再平整光滑,而是形成了丰富而厚重的肌理,仿佛大地历经风霜的褶皱,或如生命在时间中沉淀的痕迹。这种物质性的存在感,使得他的画面不仅仅是一个二维的视觉空间,更是一个可触可感的、充满时间质感的场域。笔触的走向、疾缓、轻重,无不记录着艺术家创作时的心绪流转与身体律动,成为其生命状态最直接、最坦诚的见证。观者仿佛能通过这些起伏的色层,感受到那股蕴含在物质材料内部的、呼之欲出的精神能量。

《雨后》60X80cm 2025

在看似奔放不羁的色彩与笔触之下,陈建华的油画隐藏着一种严谨而充满诗意的内在结构。大面积的色块可能构成一种雄浑的、纪念碑式的稳定感,如同乐章中的主旋律;而其间穿梭、跳跃的灵动笔触与线条,则如同即兴的华彩,打破了可能的沉闷,注入呼吸与节奏。画面元素之间形成的张力,引导着观者的视线在画布上游走、停留、穿透,完成一次视觉的探险。这种结构不是封闭的、宣告完成的,而是开放的、充满暗示的。它往往在画面边缘戛然而止,或者将主体引向画外,予人一种“意无穷”的延伸感。正是在这种精心营造的秩序与情感驱动的自由挥洒之间,陈建华找到了一个独特的平衡点。他的画作因而避免了流于空洞的形式游戏或单纯的情感宣泄,而是在收放自如中,展现出一种沉静而强大的控制力,这种控制力最终服务于精神的表达,而非形式的炫耀。

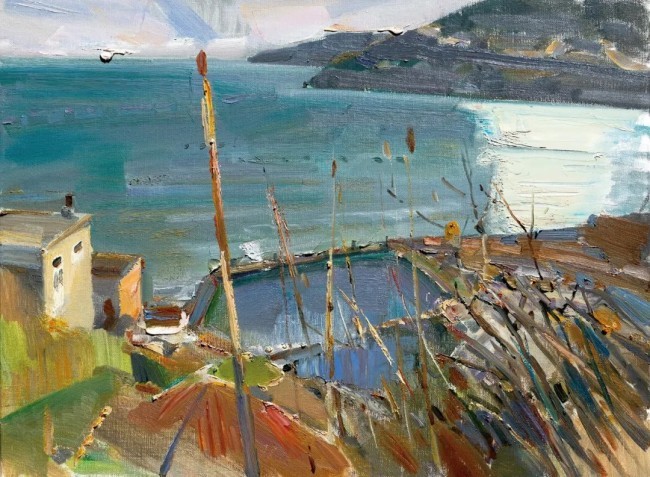

《防城港风景》之一60X80cm 2025

在当代油画语境中,陈建华的艺术实践极具独特价值。他不逐潮流浮华,沉潜于生活与自然深处,构建起充满个性与深度的艺术世界。这里有自然的朝露晚霞,有乡土的喧嚣静谧,有日常的温暖诗意……它们共同诉说着一位艺术家对世界的真诚感知与深情表达。当我们驻足其画作前,那每一抹色彩、每一处笔触,都是他与世界对话的痕迹,也是他为观者打开的通往美与真的艺术之门。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

《防城港风景》之二 60X80cm 2025

《防城港风景》之三 60X80cm 2025

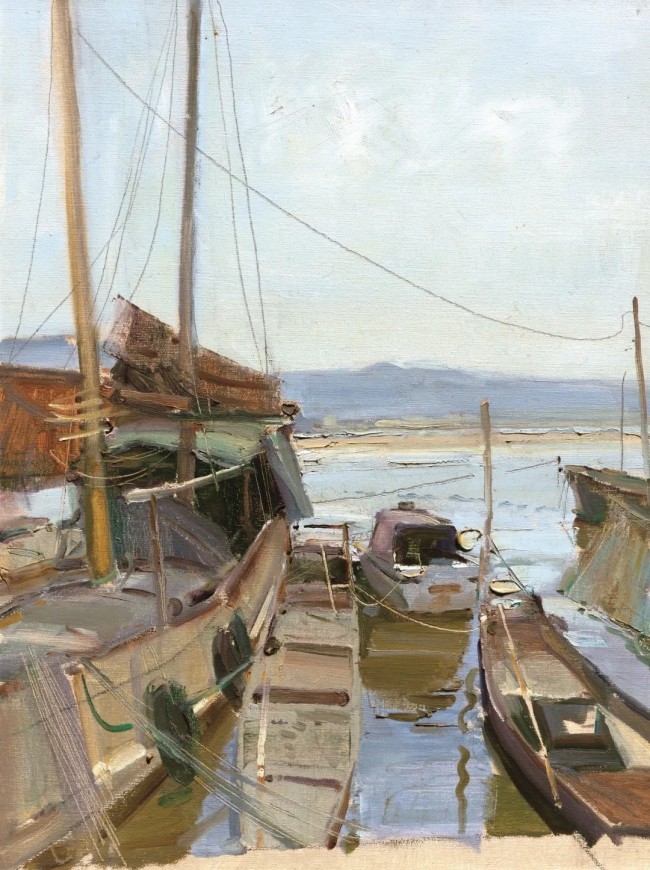

海边的鲍鱼池2006油画

画室的午餐2008油画

向日葵2000油画

网2012油画

早晨的阳光2018

归舟2013油画

窑里2011油画

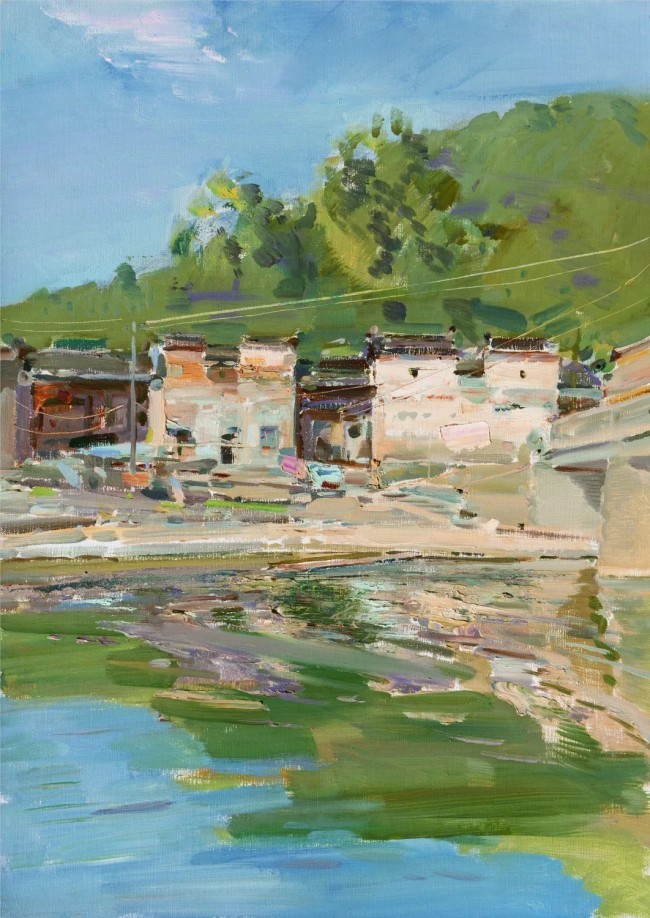

白云湖畔2008油画

正午的阳光2013油画

画家简介

陈建华,汉族,1959年生于青岛。中国美术家协会会员,山东艺术学院美术学院教授,硕士生导师。曾先后任山东艺术学院美术学院基础部、绘画系主任,山东艺术学院教指委委员、督导委员会委员。

1981年考入山东艺术学院美术系。1985年本科毕业并留校任教。中专时期创作《等待》《暮归》等作品。大学期间创作《山会》《小站》等作品。

1984年,《小站》入选“第六届全国美展”,获优秀奖,被中国美术馆收藏。

1989年,《沂蒙山系列之一》入选“第七届全国美展”。

1991年,入“中央美术学院第六届油画研修班”学习,毕业创作为《陕北赋歌》。

1997年,《青花罐·百家衣》参加“第二届全国油画静物展”,获铜奖。

1999年,与宋齐鸣、王玉萍合作《劳工暴动》,作品参加“共庆澳门回归中国艺术大展”并获银奖,由澳门海事博物馆收藏。

2012年,创作《济南城》。