我生在甘肃,长在西北。敦煌于我,不是地理上的概念,而是血脉中真实的温度,这让我与这片圣境之间,除了精神的追寻,更多了一层生命的连结。可正因如此,我才格外警惕。

《敦行》之一水墨设色/139x23cm/2025

这些年,“丝路热”“敦煌热”一波接一波,太多人涌向那里,我却常常感到一种隔阂——一种走不进去的却已又深深扎根入内心的自足。敦煌,那是在忘我的崇高里,经历了漫长岁月打磨的心与心久远的触摸圣境。没有朝圣之敬畏,很难抵达那斑斓与神奇的生命遗迹,也从来不是一个可以轻易被带走的对象。它本是从这片土地上生长出来的人生存与信仰的一部分,是日常与精神交织出的场域。

所以我一直与它保持着一种谨慎的距离。而是不愿轻易踏入那种喧嚣的“朝圣”。我在游离中寻找自己的朝圣之路。

《敦行》之二水墨设色/139x23cm/2025

九十年代,我从学校出来,开始自我探索的时期。我去北石窟寺——那是深秋,万物凋零,天地饱满而安然。石窟就裸露在自然中,没有洞窟的遮蔽,没有玻璃的隔阂。风可以直接吹到佛的脸上,雨可以淋湿千年的刻痕。那一刻,我突然觉得,我能走近了。那不是敦煌式的宏大与庄严,而是一种敞开的、朴素的在场。我在那个特殊的季节、特殊的环境里,第一次感受到“遗迹”不是被供奉的标本,而是自然的一部分。

后来,我又去了麦积山、拉梢寺、炳灵寺、王母宫、南石窟、天梯山石窟、马蹄寺石窟……这些散落在西北大地上的石窟群,规模不大,沉默而质朴。它们不像敦煌那样被重重保护,万众瞩目,却因此更接近当初被创造出来的状态——人与自然、与信仰、与时间直接对话的状态。

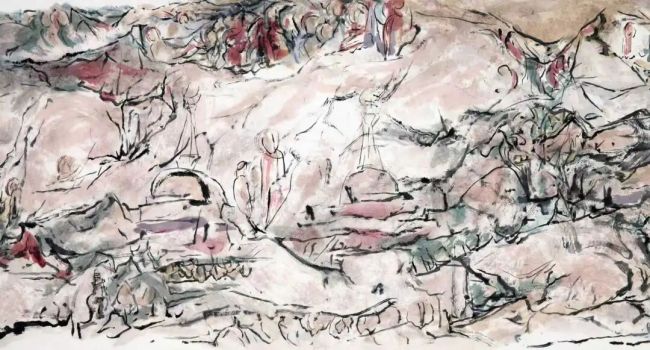

《敦行》之三水墨设色/139x23cm/2025

我从河西走到陇东,从敦煌的“中心”走向边缘的“现场”。在这些不那么出名的石窟之间,我慢慢找到一种静观的视角。我不再急于“表达敦煌”,而是回到一个画画人的本分:去看,去走,去体察自然中那些裸露的、未经包装的痕迹。

我去陇东写生,穿行在黄土与山峦之间。我看到自然如何包裹着文明的遗迹,风雨如何雕刻着时间的面容。那一刻,我不是在“画敦煌”,我是在画我与这片土地的关系,画一种人与自然的共在,画一种“在场”的体悟。这些经历,逐渐沉淀为我笔下的语言。我的画,不是对敦煌的转译,也不是对石窟的摹写。它是我从河西到陇东一路行走的内心痕迹,是我在自然与遗迹之间获得的细微知觉,是我作为一个西北画者,对“敦厚之行”与“精神在场”的朴素回应。

《敦行》之四水墨设色/138x35cm/2025

敦行,是我行走跋涉了许久却又像是在瞬间遇见的另一个梦。它不轰轰烈烈,不急于表达什么宏大叙事。我只希望,当观者站在这些画前,能感受到一种安静的靠近——不是靠近敦煌,而是靠近那片土地本身,靠近那些未被言说、却始终在场的生命律动。

这,就是我的“敦行”。不重复符号,只是回到土地,回到现场,回到一个画画人最本真的观看与表达。

(文/马刚,2025年9月10日于兰州,来源:兰州财经大学西北中国画研究院)

《敦行》之五水墨设色/138x35cm/2025

《敦行》之六水墨设色/138x35cm/2025

《敦行》之七水墨设色/138x46cm/2025

《敦行》之八水墨设色/138x46cm/2025

《敦行》之九水墨设色/181x49cm/2025

《敦行》之十水墨设色/193x23cm/2025

《敦行》之十一水墨设色/193x23cm/2025

《敦行》之十一水墨设色/193x23cm/2025

作品局部

《敦行》之六局部

《敦行》之七局部

《敦行》之八局部

《敦行》之十局部

《敦行》之十局部

《敦行》之十一局部

《敦行》之十一局部

展览现场

艺术家简介

马刚,中国美术家协会理事、甘肃省文联副主席、甘肃省美术家协会原主席,兰州财经大学教授、西北中国画研究院院长,中央美术学院贾又福工作室山水画高研班指导教师。作品入选原文化部第十届、十一届全国美展,获原文化部第四届全国画院展优秀奖,甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才,甘肃省委、省政府“敦煌文艺奖”“甘肃文艺突出贡献奖”,获“甘肃省领军人才”、甘肃省教学名师等奖励和荣誉称号,作品被中国美术馆等机构收藏。