在当代中国艺术界,吴为山以一把青铜、一方泥土为媒介,将历史的厚重、文化的深邃与人性的温度熔铸于雕塑之中,用“写意”之笔勾勒出跨越时空的精神对话。他的艺术生涯不仅是个人才情的绽放,更是一部中国雕塑艺术走向世界、联结文明的生动篇章。

吴为山的艺术基因,早在童年便已埋下。出生于江苏东台书香门第的他,成长环境浸润着诗书画的雅韵——家中景德镇定制的餐具上,印着诗人墨迹与山水意境;父亲要求他每日晨诵古诗再赴学堂;伯祖父作为杰出学者与书法家,更让他自幼对传统艺术心生向往。小学五年级的一堂美术课,让他拿起画笔描绘家门口的小路,展露的天赋令老师惊叹。此后,十几岁的他奔走于家乡街道,绘制巨幅宣传画;又将目光投向身边的农民,在笔尖捕捉普通人脸上的生活温度,这份对“人”的关注,成为他日后雕塑创作的核心底色。

吴为山《胜利的号角》

125×121×248cm

2017年

求学之路虽历经波折——两次高考以一分之差落榜,但吴为山从未放弃对艺术的追求。进入无锡工艺美术学校后,西洋石膏像与中国民间灰山泥人的鲜明对比,让他开始思考如何在主流艺术与乡土文化间找到自己的生长点。随后,他考入南京师范大学美术系主攻油画,1991年创作的《收获时节》在业内崭露头角。然而,1992年为现代“草圣”林散之塑像的契机,彻底改变了他的艺术轨迹。怀着对书法世家的崇敬,他抓住林散之“一波三折的嘴唇”“垂肩的大耳”等形神特征,塑造出兼具超凡气质与文人风骨的雕像。这次成功不仅让他收获赞誉,更让他意识到:艺术不应止于技法,更需承载社会责任——在社会转型期,要用雕塑让历史杰出人物“复活”,让中华文脉的轨迹被看见。

从此,吴为山开启了“中华历史文化名人塑像工程”。他发现中国雕塑史中,孔子、老子、李白等先贤竟无同时代塑像,便以一己之力填补这一空白。创作孔子时,他借鉴古代石窟雕塑技法,以“蔚然成山”为理念,将孔子塑造成“文化泰山”——饱满的天庭、浓密的胡须,搭配微微颔首的姿态,尽显儒家的睿智与谦逊。二十余年间,数十座孔子像立于全球文化教育场所,成为中国文化的醒目符号。而李白的“仰天豪放”、杜甫的“缓步沉郁”、老子“似钟似鼎”的身形,无不以“写意”手法突破写实局限,让人物的精神内核跃然眼前。

对当代名家的塑造,更见吴为山对“神”的捕捉功力。在无为山工作室,他为费孝通塑出“闪烁思想光芒的微笑”,为杨振宁两度造像——首次注重科学家的“几何感”与诗人般的诗意,十年后则更侧重其历经风雨后的“化境”;为王蒙创作的雕像,以“半睁的眼眸”凸显思想者的深邃,让王蒙感慨“要做配得上这雕像的人”。这些作品中,他不拘泥于细节的复刻,而是从人物的人生轨迹与精神世界中汲取养分,让雕塑成为人物品格的缩影。

吴为山《丹心·周恩来与邓颖超像》

90×125×220cm

2025年

重大历史主题的创作,更显吴为山的家国情怀与人文关怀。2005年,他受邀为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆创作主题雕塑。近两年间,他沉浸在1937年的苦难记忆中,将母亲的哭泣化为11米高的《家破人亡》,将逃难人群凝成《逃难》组雕,更取材幸存者的真实经历,塑造出“孩子在遇难母亲怀中吸奶”的揪心场景。作品中虽无一个侵略者形象,却以平民的悲怆直击人心,在联合国展出时引发各国观众的情感共鸣,成为呼唤和平的艺术力量。

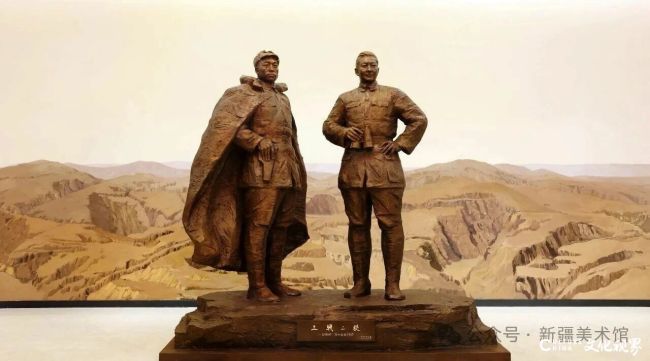

吴为山《三战三捷》