在当代中国花鸟画的创作与研究场域中,如何让传统笔墨的深厚基因在当代语境下焕发新生,是一个兼具学术性与实践性的核心命题。山东师范大学美术学院副教授陈金梅的花鸟画创作,以没骨技法为根基、工写融合为路径,在对宋代院体精工与明清没骨逸韵的创造性转化中,构建起一套兼具古典审美特质与当代精神品格的艺术语言体系。其作品既是对传统花鸟画“形神兼备”审美理想的坚守,更是对当代花鸟题材人文内涵的全新开掘,在技法传承、精神表达与学术影响的三维维度上,展现出值得深究的艺术价值。

一、技法传承:没骨为体,工写为用的笔墨新诠

没骨画作为中国花鸟画的重要技法流派,以“直以彩色染就,不加墨线”的表现方式,要求创作者对色彩层次、形态神韵具备精准的把控力。陈金梅的创作深植于这一传统,却又不囿于成法,实现了对没骨技法的当代重构。

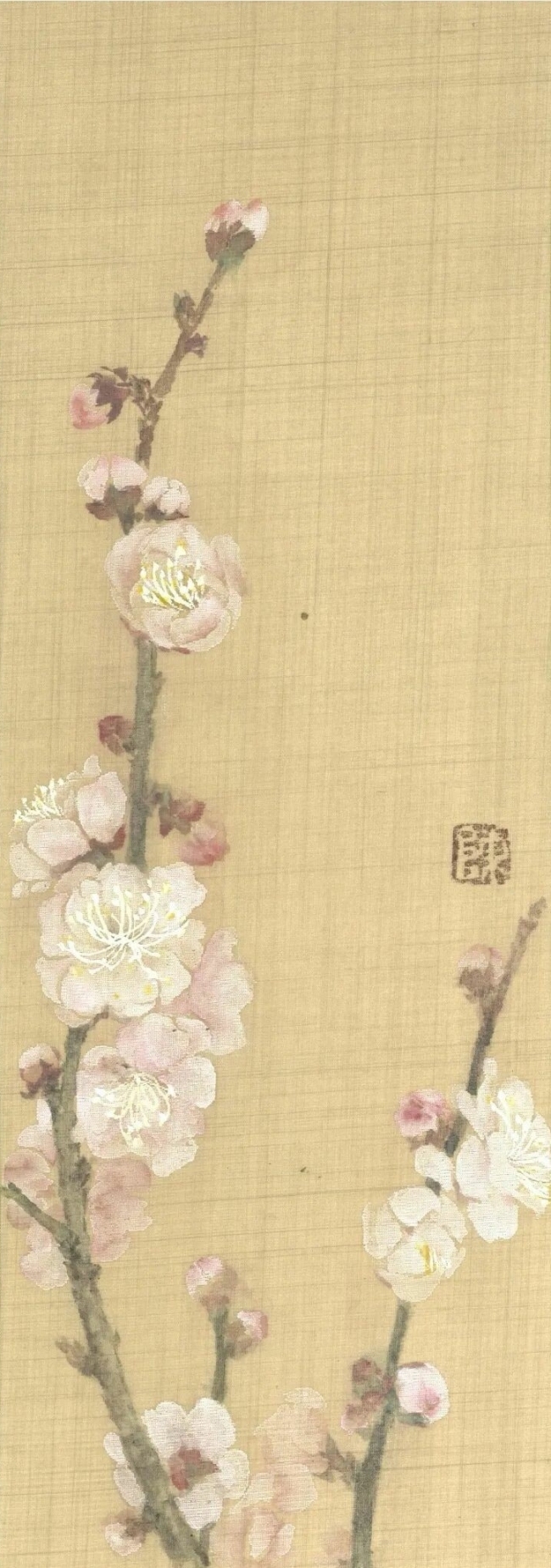

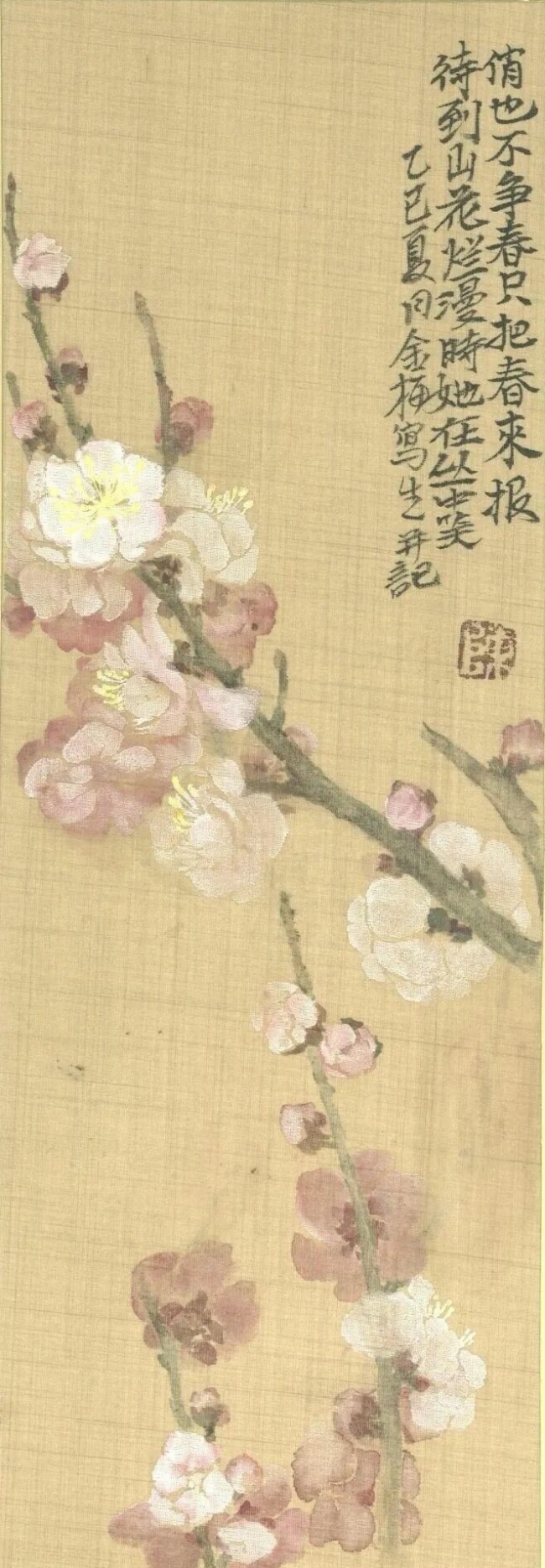

在梅花系列作品中,她以没骨法晕染花瓣,淡粉、柔白的色彩层次过渡自然,得恽寿平没骨花鸟“色泽明净,气韵生动”之精髓;同时以工笔技法精细勾勒花蕊丝缕,让“没骨之灵”与“工笔之精”形成有机对话。而枝干则以写意笔墨皴擦,苍劲中见灵动,与花瓣的柔润雅致形成“花柔枝劲”的视觉张力,打破了传统没骨画的单一表现维度,为笔墨语言注入了当代性的突破。

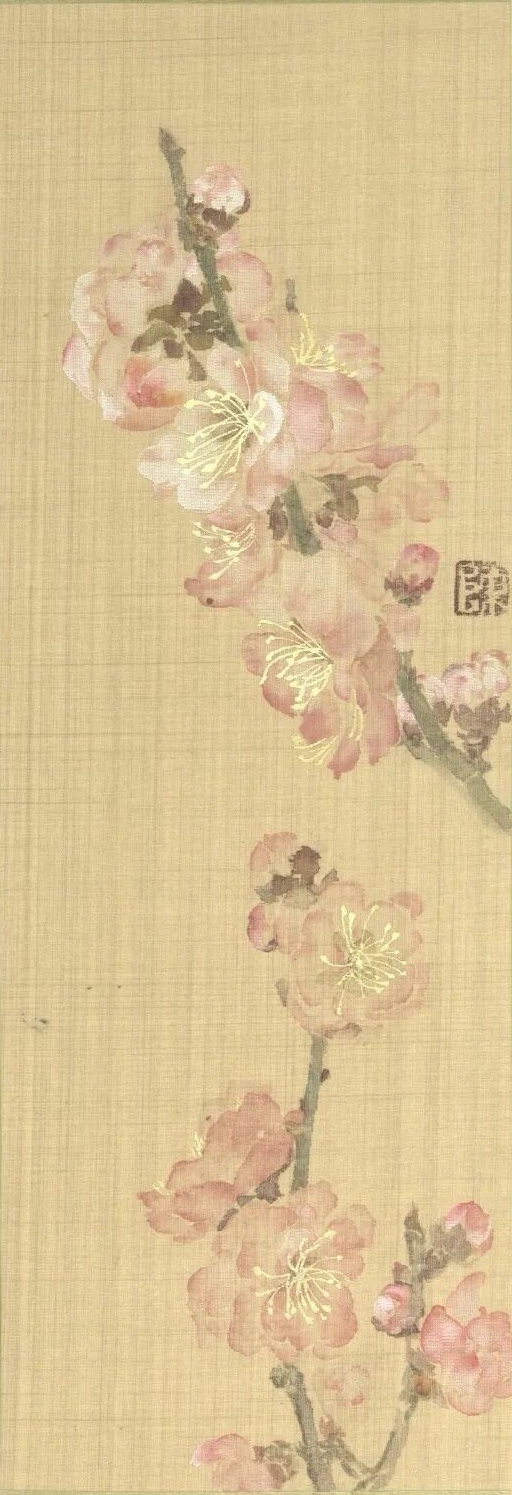

牡丹、芍药花系列对没骨设色的探索更显功力。粉色系花卉在米黄绢本的映衬下,色彩渐变如朝露凝香,叶片的墨绿、深翠通过浓淡变化塑造出立体层次,既规避了工笔重彩的板滞,又消解了写意水墨的粗放,于“色墨交融”间达成“形神俱足”的审美境界。这种实践,是对宋元“写生逼肖”与“逸笔草草”双重传统的当代整合,在笔墨语言的转译中,让没骨技法的生命力在当代创作中得以延续与拓展。

二、精神内蕴:花品即人品的人文叙事

中国花鸟画向有“托物言志”的传统,陈金梅的创作深契此道,在花卉形态的塑造中融入对人文品格的深层思考。

其梅花作品中“俏也不争春,只把春来报”的题跋,将梅花的高洁品格与文人精神相勾连,使画面超越物象成为一种精神符号——疏影横斜的枝桠、淡雅出尘的花瓣,既是自然生命的写照,更是创作者对“淡泊明志”人格理想的艺术投射。牡丹系列则突破了题材“艳俗”的审美窠臼,以雅致设色、含蓄晕染将牡丹的华贵转化为典雅的精神气质,在富贵雍容的表象下,暗藏对“大雅之美”的追求。

无论是梅花的坚韧,还是牡丹的典雅,陈金梅都在“花品”与“人品”的互文性中,完成了花鸟画精神内涵的当代重构——让花卉不再是单纯的自然物象,而是成为承载人文理想、传递精神品格的艺术载体。

三、学术价值:教学与创作的双向赋能

作为高校美术教育者,硕士生导师,陈金梅的创作始终与教学实践形成良性互动。其作品中对没骨技法的系统探索、对工写结合的创新尝试,皆可视为其教学理念的视觉化呈现。在《中国山水画与皴法》等专著及《速写写生教程》等教材的编写中,她将花鸟画的技法研究与理论建构相融合,形成“创作-教学-研究”的闭环式学术理路。

这种实践不仅为学生提供了从技法训练到精神体悟的完整学习范式,更在高校花鸟画教学领域树立了“传统为基,创新为要”的实践标杆。从学术史维度观之,陈金梅的创作是当代花鸟画“传统活化”的典型个案——她既未陷入“复古泥古”的窠臼,也未走向“弃传统而逐西法”的极端,而是在对没骨、工笔等传统技法的深度理解中,寻找与当代审美、当代教育的契合点,为当代花鸟画的发展路径提供了极具价值的艺术样本与学术参照。

结语

陈金梅的花鸟画创作,以传统笔墨为根,以当代审美为枝,在没骨技法的传承与创新中,在花品人格的互文与建构中,在教学创作的联动与升华中,走出了一条兼具学术厚度与艺术温度的创作之路。其作品所呈现的“古意新境”,不仅是个人艺术风格的彰显,更是当代花鸟画在传统与现代的张力之间寻求平衡的生动注脚。在她的笔下,传统花鸟画的笔墨基因与当代人的精神追求实现了有机对话,为中国花鸟画的当代发展贡献了一份值得珍视的探索。

(文/徐世立,杂志《美术大家》主编,来源:美术大家)

画家简介

陈金梅

山东师范大学美术学院副教授,硕士生导师

李可染画院青年画院院聘画家

中央美术学院访问学者

中国艺术研究院访问学者

山东省中国画学会理事

济南市青年美术家协会理事

山东师范大学水墨研究中心成员

出版专著一本《中国山水画与皴法》江苏美术出版社

教材二本《速写写生教程》中国轻工业出版社 2021年,教材《Animate CC 动画制作基础与案例实战教程》人民邮电出版社2021年

2023年获山东师范大学实习优秀指导教师,指导学生在山东省教育厅主办的山东省第六届高校美术与设计专业师生基本功展示活动获团体队一等奖。2018年,指导学生李越团队获得国家级大学生创新创业项目。