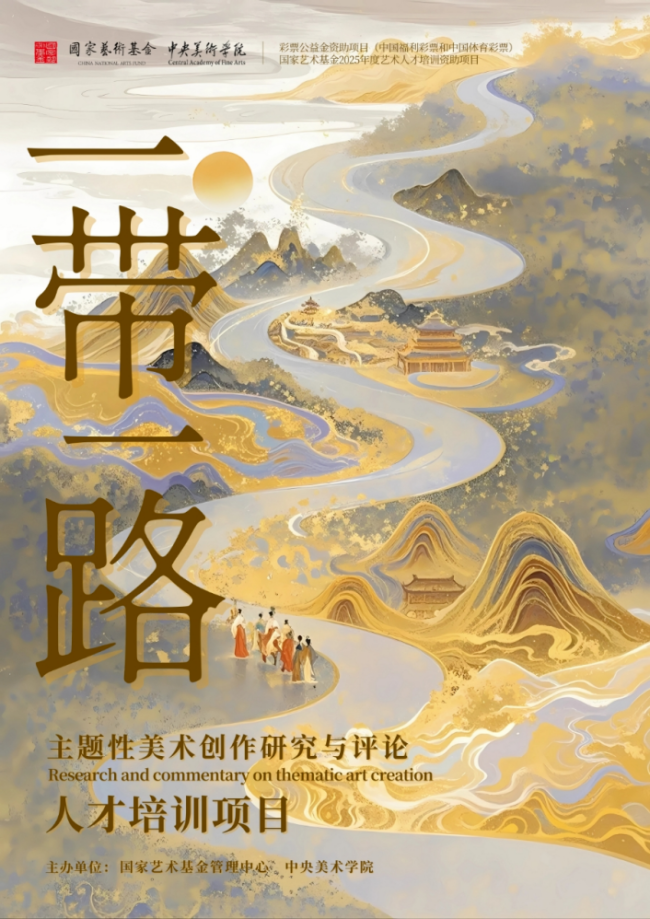

2025年10月19日,中国美术家协会分党组书记、驻会副主席屈健受中央美术学院马菁汝教授邀请,走进中央美术学院讲台,为2025年度国家艺术基金《“一带一路”主题性美术创作研究与评论人才培训》项目的学员们,带来题为《“一带一路”美术创作与艺术人才培养新路径》的专题讲座。其为中国文联首批特约研究员,入选国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、文化名家暨“四个一批”人才等多项人才支持计划,获“有突出贡献中青年专家”称号,享受国务院政府特殊津贴,陕西省“教学名师”,校友会“中国高贡献学者”。本次讲座,屈健以扎实的理论积淀与丰富的实践案例为支撑,系统展开分享:既结合敦煌艺术现代转化、“一带一路”国际美术工程等创作实践,梳理“一带一路”倡议为美术领域注入的多元活力;也围绕项目制、创新型、国际化三大方向,详解艺术人才培养的新路径与新探索,为现场学员带来兼具理论高度与实践价值的专业指导。

讲座现场

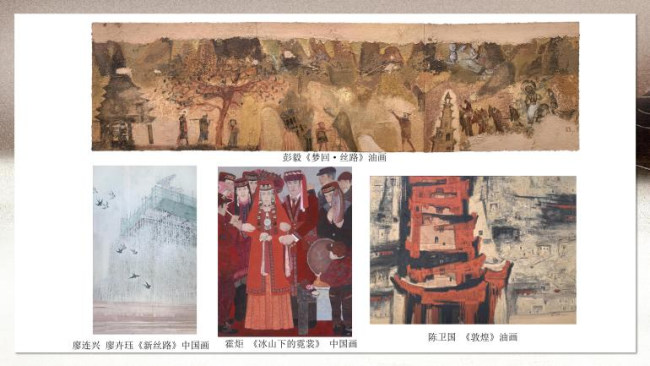

屈健指出,国内美术界高度重视“一带一路”美术创作与研究,将其作为响应国家文化战略、推动美术事业守正创新的重要方向。他强调,“一带一路”美术创作始终以丝路文明为核心资源,既深挖历史积淀,也聚焦现实图景。从古代丝绸之路尉迟乙僧的外来风格画作、敦煌壁画“四文明交融”的特质,到近现代张大千耗时两年零七个月临摹300幅敦煌壁画“以旧复新”、韩乐然开创油画临摹壁画先河,再到董希文《哈萨克牧羊女》吸收北魏壁画线条、靳尚谊《塔吉克新娘》融合古典美学与油画技法的表现……丝路文化始终是美术创新的“源头活水”。在当代美术实践中,“一带一路国际美术工程”等大型美术创作活动,集结了众多艺术家,创作了涵盖中国画、油画等多种类型的艺术精品;第十三、十四届全国美展中,《中国援非医疗队》《丝路飞扬》等作品或聚焦现实合作、或融入生态理念;“丝路文明・西安文脉”“共同的家园”等系列跨国展览,也进一步传递了“和平包容、互学互鉴”的丝路精神。

讲座内容

屈健强调,“一带一路”美术创作的实践经验,为艺术人才培养提供了三大创新路径。一是项目制培养,依托国家艺术基金、国家级美术工程搭建平台,通过名家指导、写生实践、成果展览培育青年人才,实现“创作与培养”深度绑定;二是创新型机制,通过协同平台整合资源,统筹学术力量,运用相关数字平台拓展培养边界;三是国际化共育,推动跨文化交流,共建国际学院联合培养人才,并通过相关作品展与举办艺术节会为中外艺术家提供交流平台。

屈健认为,“一带一路”美术创作与人才培养存在双向赋能的价值:一方面,创作实践为人才提供“接地气、观全局”的成长土壤,助力青年艺术家夯实民族文化根基、拓宽国际视野;另一方面,优质人才的涌现反哺创作,推动主题作品从“宏大叙事”向“细微表达”深化,如近年作品中对丝路沿线民生、生态、文化细节的呈现。未来,随着“一带一路”倡议深化,美术创作需进一步探索敦煌艺术等传统元素的现代转化,人才培养则需持续强化“跨文化协作”与“创新能力”培养,最终实现“创作有温度、人才有高度、交流有广度”的良性循环。

听讲现场

讲座尾声的互动问答环节,屈健围绕“一带一路”美术创作与人才培养实践的核心痛点,与现场学员就“敦煌艺术传统元素如何实现非符号化现代转化”“主题性创作中如何平衡国家意图与艺术家个人表达”“高等院校开展‘一带一路’人才培养的差异化路径”等问题展开深度对话。针对传统元素“符号化”困境,他提出需深挖敦煌艺术的文化内核,结合当代审美与现实语境转化,进行创新运用;谈及主题性创作平衡,建议以经典美术创作为参考,在时代主题框架内保留艺术家的视角选择与风格表达空间;关于高等院校人才培养,他建议依托不同院校特色,通过项目驱动实现差异化发展。现场学员纷纷表示,问答环节提供了兼具理论高度与实践指导意义的路径参考,进一步深化了对“一带一路”美术领域实践逻辑与发展潜力的认知。

屈健与学员合影

【学员心得】

聆听了导师屈健老师题为《“一带一路”美术创作与艺术人才培养新路径》的学术讲座,作为曾受教于先生的门生,并供职于具有深厚历史文脉的西安中国画院,我的感触尤为深切。此次讲座不仅是一次系统而全面的学理梳理,更对我们画院的艺术创作与学术定位,提供了极具现实意义的观照与指引。

屈老师系统性地建构了“丝绸之路”与“一带一路”倡议下的美术史叙事,揭示了从敦煌艺术至近现代诸位大师如张大千、常书鸿、董希文、靳尚谊等人的实践,其本质是一场持续性的“传统元素的现代转化”课题。他特别指出,先贤们并非简单摹古,而是“利用敦煌壁画的传统元素,创造表现现代人的梦想、情感、现实生活和审美观念的现代形式”。这一论断,精准地指向了我们西安中国画院在当前核心创作中面临的关键学术命题——如何激活长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的精神遗产,在“一带一路”的宏大叙事中,实现中国画从题材、图式到精神内涵的当代演进。

于画院工作实践中,我们已经实施了如“丝路文明·西安文脉”等六大主题性美术创作工程,也带着这些作品走向中亚举办展览。屈老师所阐释的“项目制、创新型、国际化”人才培养模式,与我们的切身体验高度契合。此类项目促使我们的创作思维从书斋式的个体抒情,转向对历史文脉、地缘文明和时代精神的综合性、研究型表达。例如,在表现“丝路遗韵”或“长安气象”时,我们不能再满足于对传统笔墨程式的简单套用,而必须如讲座中所强调的,进行“外师造化,中得心源”的当代转化——即深入丝路遗迹进行田野考察,研究中西艺术交融的历史肌理,并将这些学术思考转化为画面中具有现代构成意识的空间布局、色彩体系与线性表达。

具体而言,在创作丝路题材作品时,我们着力思考如何将敦煌壁画的瑰丽色彩与抽象构成感,与长安画派苍厚雄健的笔墨语言相融合;在表现“文明互鉴”主题时,则需巧妙处理异域文化符号与中国画写意精神之间的张力,力求在精神层面达成“和而不同”的美学境界。这正是屈老师所强调的,在艺术领域实现从题材元素的“硬联通”到美学理念的“软联通”,最终达成情感“心联通”的生动实践。

在回顾由西安中国画院与西北大学联合实施的国家艺术基金“丝路文明”人才培养计划,以及我院承办的第三届中法文化论坛“丝路文明·西安文脉”美术作品展、丝路文明·中国国家画院暨长安画坛美术作品展、“丝路起点·回望长安”长安画派与长安画坛国画作品晋京展、“丝路文明·西安文脉”重大题材创作工程汇报展等项目时,我们倍感亲切。作为曾给予我们长期关注与指导的导师,屈老师的理论提升让我们对自身实践的学术价值有了全新的认识,倍感鼓舞。

此次讲座,于我而言是一次深刻的学术启迪。它让我更加明晰,作为身处古丝绸之路起点城市西安的中国画创作者,我们肩负着双重使命:既要在学理上深入挖掘与继承深厚的本土艺术传统,又要在创作上以开放包容的胸襟,回应“一带一路”所倡导的文明对话。我定将此次所学、所思、所悟,融汇于今后的艺术研究与创作实践中,在屈书记的指引下,与画院同仁一道,努力探索并拓展中国画在新时代发展的“新路径”。

再次感谢国家艺术基金和中央美术学院马菁汝教授的组织,让我有机会参加这次学习。

——西安中国画院杨奕

【项目简介】

由中央美术学院申报的国家艺术基金2025年度资助“‘一带一路’主题性美术创作研究与评论人才培训”项目,组建了近50人的权威专家团队为人才培养保驾护航。团队以中国美术家协会名誉主席靳尚谊、中央美术学院院长林茂为总顾问,汇聚多高校及机构骨干师资。其中,中国美术家协会分党组书记、驻会副主席屈健作为首席导师注入前沿实践内容,中央美术学院教授马菁汝作为项目负责人统筹课程设计与师资调配,中国美术家协会理论与策展委员会主任尚辉、中央美术学院学报编辑部主任张鹏为学术主持,学员郭晟协同推进主持工作,上述成员与近50人专家团队共同保障项目高质量实施,助力“一带一路”主题创作与评论人才成长。学员方面,项目从全国不同地域的高等院校、出版社、美术馆、画院等单位,遴选30名优秀艺术人才参与培养。后续将围绕“一带一路”主题,通过理论授课、创作实践、实地调研等多元形式,帮助学员深化主题创作理解、提升艺术评论能力,助力其成长为兼具国际视野与本土情怀的“一带一路”美术领域骨干力量。

(来源:中央美术学院美术教育研究中心)