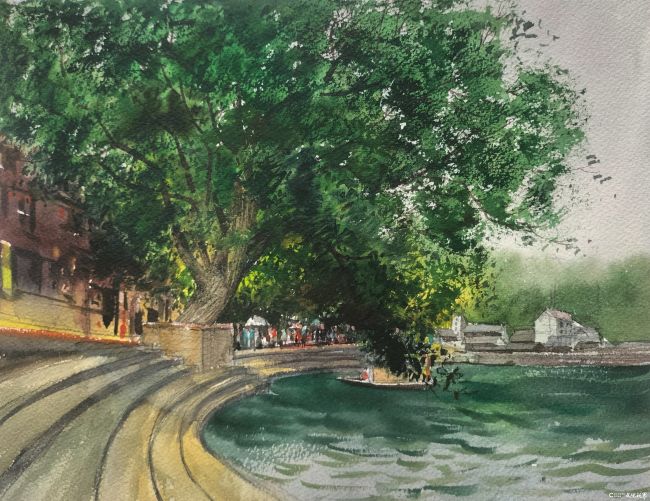

这些作品更是对地域文化符号的精神提炼。巴达日胡将吊脚楼、风雨桥、苗寨建筑转化为承载湘西记忆的文化图腾。沱江边的吊脚楼临水而建,建筑与江水、植被空间嵌套,不再是孤立物象,而是“水绕村郭”生活方式的空间载体。德夯的山峦被赋予神性凝视,仰视视角下的巍峨山峰与腰间云雾,暗合湘西民间山水有灵的信仰,使自然景观升华为文化精神的隐喻。在边城的写生里,他将沈从文的文学意象化为视觉叙事,茶峒的小桥、流水、人家与简笔勾勒却神态毕现的人物,再现了边城质朴的人情与诗意日常,完成从景观再现到文化解码的跨越。

18x32cm

作为蒙古族艺术家,这组写生本质上是跨地域的精神对话。他将草原“生命与自然共生”的思考,投射到湘西山水人文中。矮寨苗寨被竹林山峦环抱,炊烟从屋舍升起,这种“隐于山水”的生存智慧,与草原游牧文明“逐水草而居”的生命哲学异曲同工,都是对自然规律的敬畏与适应。凤凰老桥里现代游客与古老石桥的并置,传统木雕与现代服饰的碰撞,既是对湘西文化传承变迁的记录,也映射着他对自身草原文化当代境遇的思考。这种他者视角的观照,让地域文化书写具备了更广阔的人文视野。

26x36cm

巴达日胡的湘西游写生,最终是地域文化的当代转译。他融合西方写实造型与中国水墨写意传统,为地域美术创作提供了方法论借鉴;又通过跨地域精神对话,揭示不同地域文化在“人与自然关系”上的共通性,拓展了当代艺术地域书写的思路。当我们凝视他笔下德夯的天光、沱江的灯火,看到的不仅是湘西的山水人文,更是一个艺术家对不同地域文化精神内核的深刻洞察。在水色交融的韵律里,他以蒙古族艺术家的独特视角,为湘西绘制出地域的魂魄,也为我们勾勒出精神原乡的模样——那是对文化根脉的坚守,也是对人类精神家园的永恒追寻。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

26x36cm