10月16日,应安徽省淮北师范大学美术学院之邀,艺术博士生导师王界山及助教老师陈玉林率领写生团成员(按年龄排序):孟庆刚、老海、张所利、贾凤才、鞠孝军、耿宏亮、李高龙、张怀伟、崔泽培、李东、刘云、孙大益、李兆文、孙弘霞、张敏、李刚、陈丙利、郝志远、杜奕瑶,共21位画家,前往安徽省淮北市的濉溪县、烈山区和宿州市的萧县及江苏省的徐州市采风写生,历时9天。

濉溪因其古代源流至今的濉河与溪河交汇得名,距今已有2300多年的历史,以运河为主旨,包含着酿酒文化、红色文化以及古城文化,是中原经济区重要的历史文化名城。隋唐之际大运河通济渠开通之后,濉溪便成为南北方商贸往来的枢纽。在明清时期,酿酒业便有了“七十二坊争雄”的繁荣局面。这里虽然没有名山大川和旷野沙漠,但其悠久的历史文化、浓郁的风土人情以及遗存至今的徽派古城风韵早已令王界山师生团队的画家们心仪已久。

10月17日,秋雨绵绵,似无止意,画家们冒雨来到了位于濉溪县城东北部的老城,在金陵会馆和古城内长廊楼台的空闲之地,画家们各自找好自己的位置,开始了对景写生。

面对淮北的徽派建筑,该如何写生?部分来自北方的画家会略显生涩,他们习惯了描绘北方群峰连阵、气势磅礴的山水场景,如今在错落有致、青砖素瓦的建筑群落面前,大家开始了新的思考,如何运用恰当的表现手法来适应当地的风景,这也契合了王界生老师一贯主张的“法随景变,境由心生”的艺术理念。一天结束后,画家们在对当地风土人情的感知中,完成了一幅幅生动的画面……

10月18日,气温骤然下降,但却未能阻止画家们在写生途中的前行脚步。全体画家驱车一路来到了淮北东南约10公里处的烈山区。

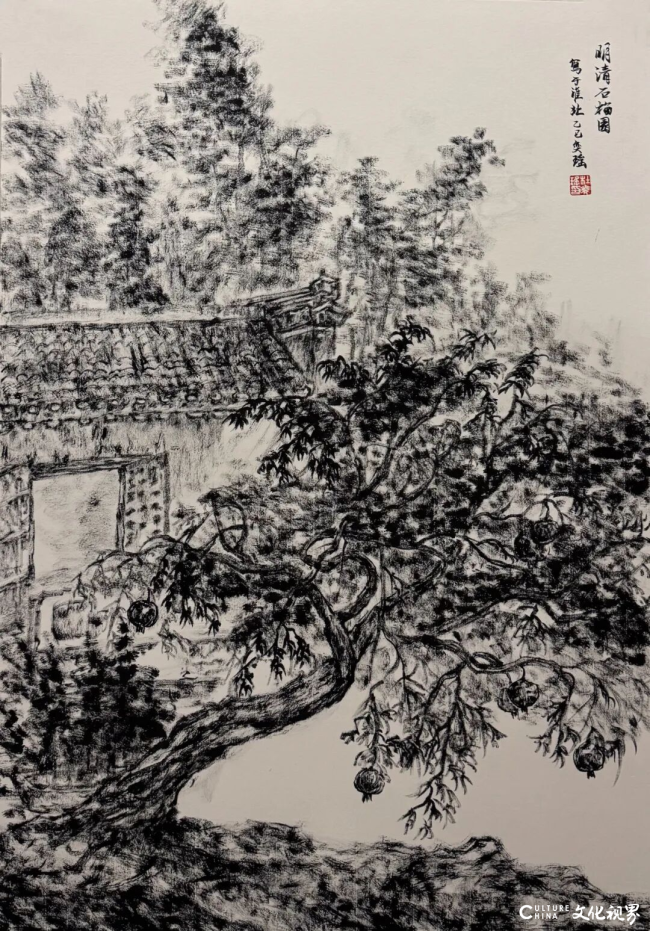

烈山海拔仅有182米,因山体有宽逾20多米的裂谷而得名,后来改成“烈山”,也有因炎帝的名字“烈山氏”及烈女故事而得名一说。画家们第一站来到了烈山占地460多亩的明清石榴园。这里拥有2520株百年古石榴树,至今依然开花结果,茂盛不衰。还有最大树龄近五百年的石榴树,而三百年以上树龄的就有350余株。

石榴经过榨汁后长期饮用,具有抗氧化,促进心脑血管健康的作用。其中钾元素和膳食纤维含量极高,对于调节血压和肠道功能具有一定的辅助效果,因此而广受大众的青睐。石榴园公路两旁的新鲜石榴、石榴果汁以及根雕花卉等销售产业,已颇具规模并带动了数百人的就业。那一棵棵石榴树上都挂满了金灿灿红彤彤的石榴,它们似乎也在欢迎远方客人的到来。

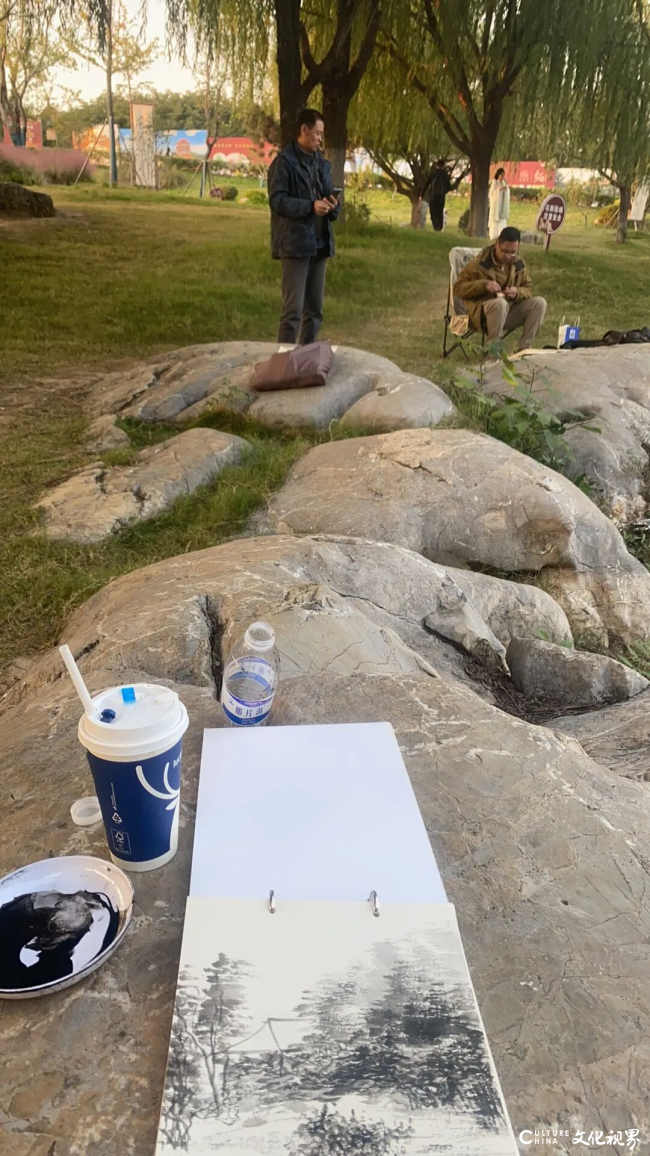

在偌大的石榴园中,画家们在寒风中专心致志地对景写生,天近暮色之时,画家们才起身回城,大家都收获了一幅幅写生作品,这种长期持之以恒的吃苦精神,正是王界山师生团队近20年所秉持的优良传统。

10月19日上午,应濉溪县政协之邀,画家们前往淮海战役总前委旧址参观学习,目睹一幅幅当年淮海战役时期的历史老照片,听着工作人员的动情解说,大家的思绪仿佛被带入了那烽火连天的战争岁月。再一次感知了在广大人民群众的无私支援下,在人民军队所向披靡、攻坚克难、敢于牺牲的一次次战斗中,军民同仇敌忾,谱写出惊天地泣鬼神的光辉业绩,实践了伟人毛泽东所言:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”。红色文化,需要我们每一位中国人一代又一代的传承下去并将其发扬光大。

从前委旧址拜谒结束后已近中午,画家们又应临涣镇政府之邀,来到了古镇考察采风。这个拥有三千年历史的元老级古镇,从秦朝设县的古城到唐代传下来的龙须泉水,似乎皆在向过往的人诉说历史的苍茫和对未来的期望。大家走在古镇的石板路上,环顾街道两边林立的店铺,青灰色的建筑群落以不同的样式连营成阵,川流不息的人流甚是热闹壮观。

画家们走进了一家茶楼,喝起了“棒棒茶”,听起了“大鼓书”,一种浓浓的怀旧之情油然而生,似乎有了一种时光倒流的感觉,当地政府的有关领导以茶水来招待远方的来客,具有一种君子之风且令人回味悠长。

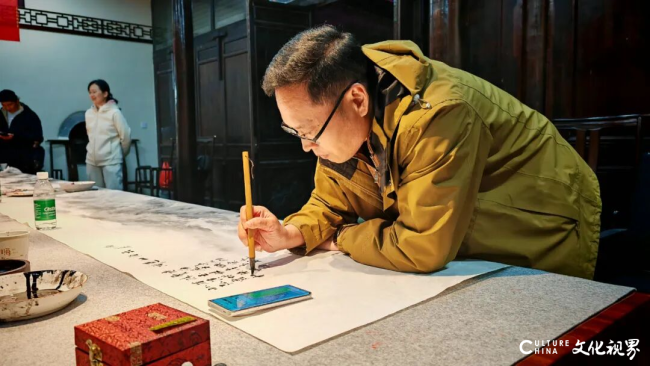

19日下午,写生采风团的全体画家及淮北的一些书画家们相聚于濉溪古街的金陵会馆,听取了王界山老师关于“中国山水画精神内核”的学术讲座。王老师融汇山水画精神内核的三大支柱:一为道家思想的“道法自然”“天人合一”;二为儒家思想的“比德”与“中庸”;三则为禅宗哲学的“空寂”与“顿悟”。从思想引申到绘画的具体体现:一是,意在笔先,主观意象的生发;二是笔墨情趣,有生命的线条表现力;三是,诗书画印,综合修养的交织等等。在有序的归纳概括论述中,历时近三个小时的授课使现场的画家们茅塞顿开,受益匪浅。画家代表孟庆刚等,对王界山老师的焦墨艺术创作及综合修养,给予了高度评价。

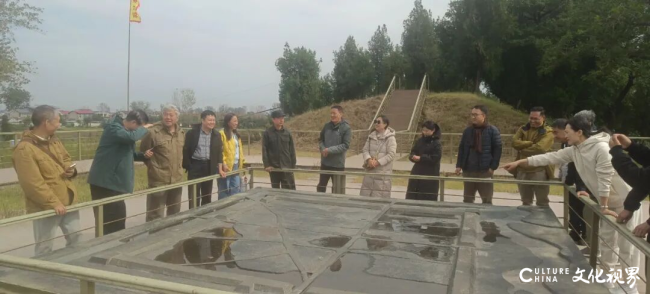

10月20日,画家们考察了濉溪县千年古镇的古城墙遗址,它位于浍河北岸距县城西南37公里,春秋时期为宋国铚邑,秦设铚县,南朝梁置临涣郡,时至北齐时,正式改为临涣县,元二年(1265年)废县,历为郡县治所达2000余年。古城墙东西长1409米,南北宽1394米,均是由夯土筑成。历史上陈胜、吴广起义首克铚城,东汉时,曹操曾在此招兵买马,明清时期的商贾云集,生意红火盛极一时……画家们在此感慨颇多,追忆往昔,倍感岁月沧桑峥嵘,且看今朝,我辈仍需努力,展望未来,中华复兴势不可挡。

10月21日上午,天气依然寒冷。全体画家又赴淮北市烈山区的烈山镇写生,画家们用画笔描绘了隐庐景区的徽派建筑和各种树木。21日中午,应萧县南博艺术馆郝明鹏馆长的热情邀请,画家们来到了艺术馆体验手绘陶瓷图案的各种方法,各自有了对传统制陶工艺的心得体会。

21日下午,画家们应邀参观了萧县龙城画派艺术研究院。董正夫院长是一位学养丰厚、海纳百川的学术带头人,他引领全院的艺术工作者们以治学为本,将中国画、书法、油画、版画、雕塑等各个门类的艺术骨干团结一心,齐头并进,培养了一批又一批的艺术人才,为萧县乃至宿州市的文艺事业发展做出了特殊贡献。

10月22日,应宿州市萧县美术家协会之邀,王界山先生又带领画家们赴萧县的水墨圣泉古镇考察。在该景区内,萧县县委和政府为众多的画家、书法家设立了许多艺术工作室,此举足以说明萧县无愧于国家授予的“书画之乡”的美誉。萧县从事书画创作的人员竟然有4万之多,可谓人才济济,有着广泛而坚厚的群众基础,令人赞不绝口。

10月22日上午,采风团的画家们依然在寒冷的气温下来到了皇藏峪写生。皇藏峪属于中国历史文化遗产保护区、国家级森林公园,虽然最高峰仅有389米,但它却因为茂密而幽深的森林和当年汉高祖刘邦曾在此藏身避难,复出后东山再起等缘由,使得皇藏峪的影响力大大增加,远播海内外。

22日下午,画家们结束了在安徽境内的采风写生活动,驱车一路向着江苏徐州前行……

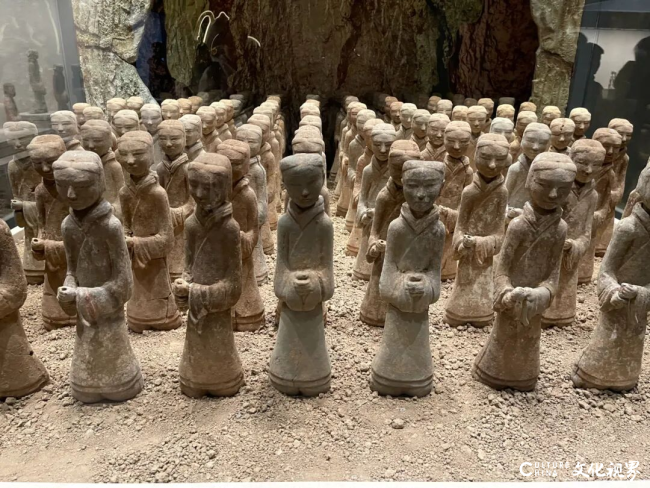

23日上午,在徐州博物馆,画家们目睹了汉代画像石以及出土的历代文物原件,大家用双眼凝视着一件件珍品,似乎在与古人对话,一任思绪飞扬于古往今来的时空,令人生发出无尽的畅想。清朝乾隆皇帝南巡时的行宫旧址,于1959年改造为当今的徐州博物馆,坐落在云龙山北麓,占地面积6万平方米,其中建筑面积近2.7万平方米,陈列面积1.2万平方米,在此馆,海内外前来参观的人们可以尽情地感受“古彭千秋”“大汉气象”“汉家烟火”“金戈铁马”“天工汉玉”“俑秀凝华”等各个板块的不同意蕴,大有身临其境之感。

23日下午,画家们来到了徐州的宝莲寺写生,该寺始建于南北朝时期,原是中国第一座有印度风格的寺庙,其祖师法显大师也是历史上第一位西行取经归来的高僧。寺内“八殿、两阁、一院”,建筑特色为盛唐风格。2009年开始重修,历时4年完成。

在祖国辽阔的土地上,华夏儿女自古以来秉持着向善向美的不懈追求,无论是儒家、道家还是佛家,都是中华文化的重要组成部分。中华文化包含思想哲学、艺术形式、传统习俗、文化遗产等多个维度。作为中国人,不断感悟其文化的魅力,应是一种心甘情愿的遵守和进取。而作为艺术工作者,更应该转益多师,志做饱学之士,方有高远的境界和思想的光彩传递于社会,有益于大众。王界山师生团队始终秉持这样的信念,以笔墨为舟、以心灵为镜,在传承中创新,在创新中坚守。他们用作品传递的不只是艺术的技法,更是中国人崇德尚美的精神底色。这支队伍,长期以沉稳而坚定的步伐,行走在一条连接传统与当代、东方与世界的艺术长路上,让文化的力量如细雨润物,滋养时代的精神土壤,为祖国的文艺事业发展贡献自己应有的力量。

写生作品欣赏

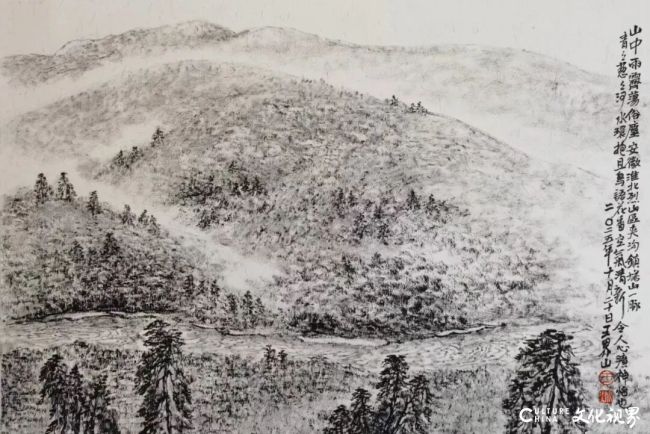

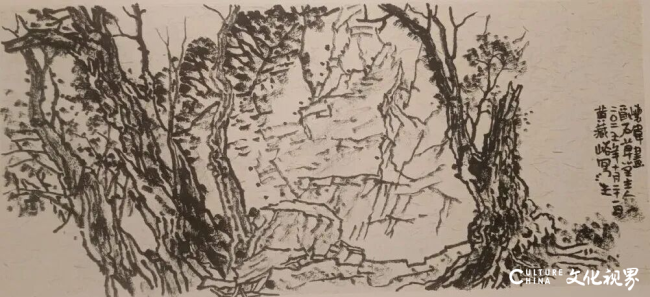

山中雨霁荡俗尘 王界山作

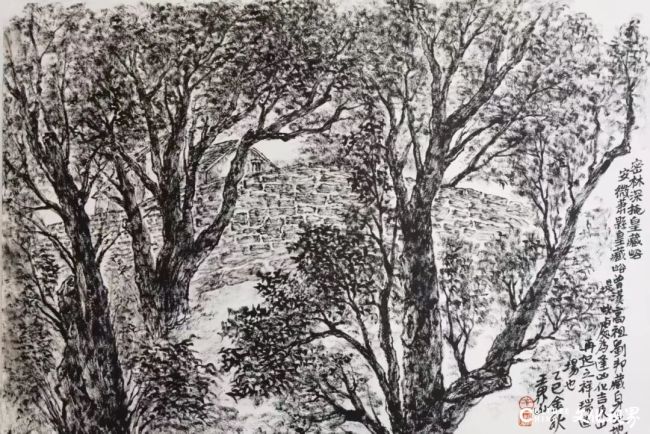

密林深掩皇藏峪 王界山作

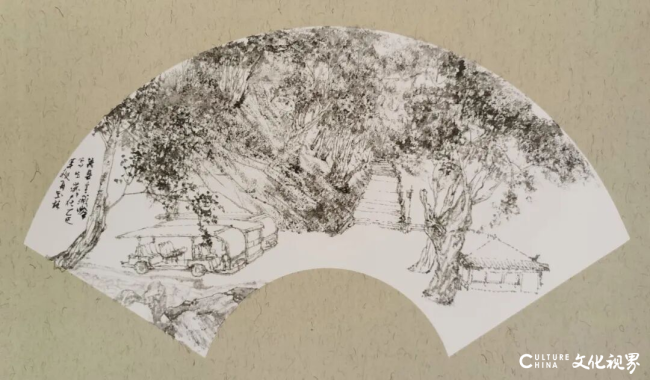

皇藏峪写生 陈玉林作

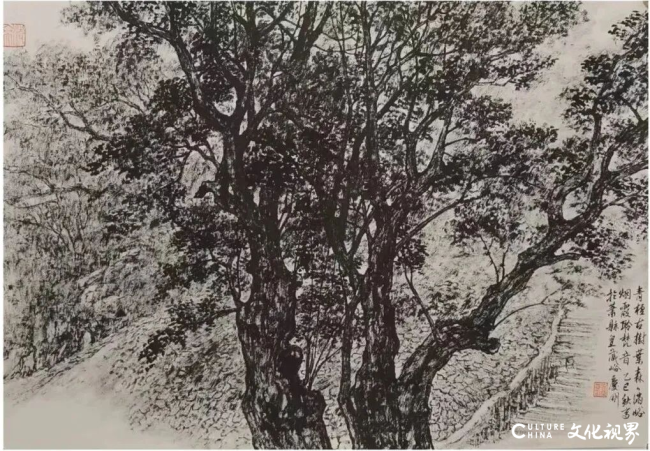

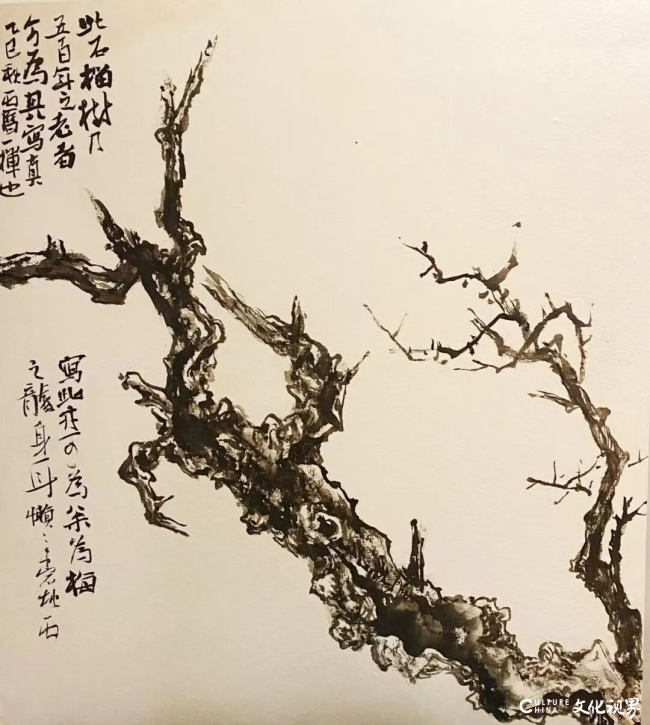

青檀古树叶森森 孟庆刚作

皇藏峪写生 老海作

萧县皇藏峪 张所利作

萧县民居小景 贾凤才作

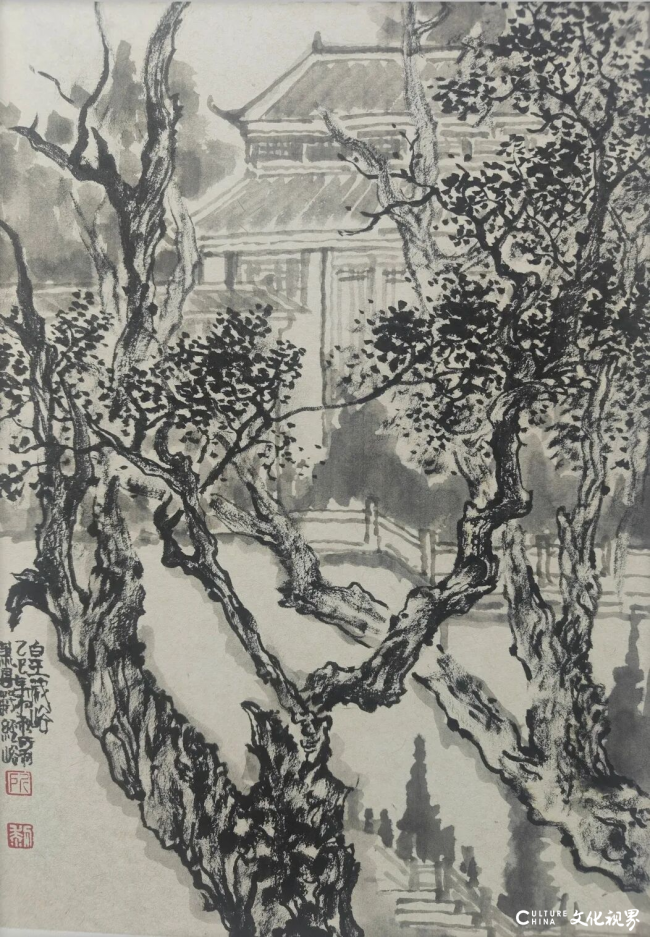

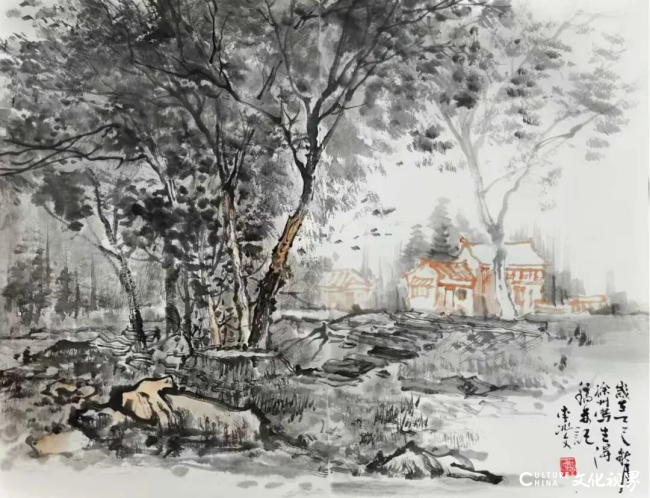

金陵公馆雨中即景 鞠孝军作

雨后清影悦君心 耿宏亮作

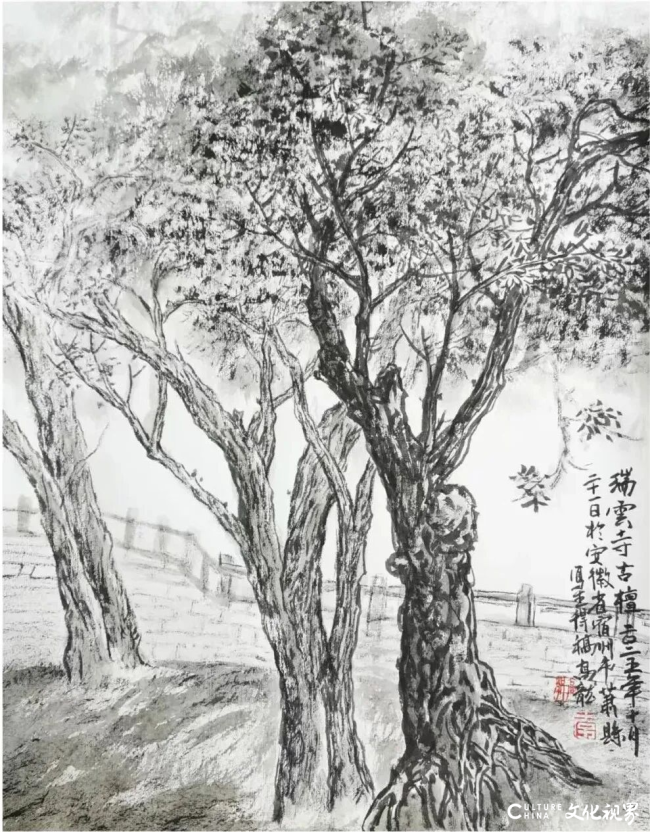

古檀流香瑞云寺 李高龙作

皇藏峪林中 张怀伟作

皇藏峪即景 崔泽培作

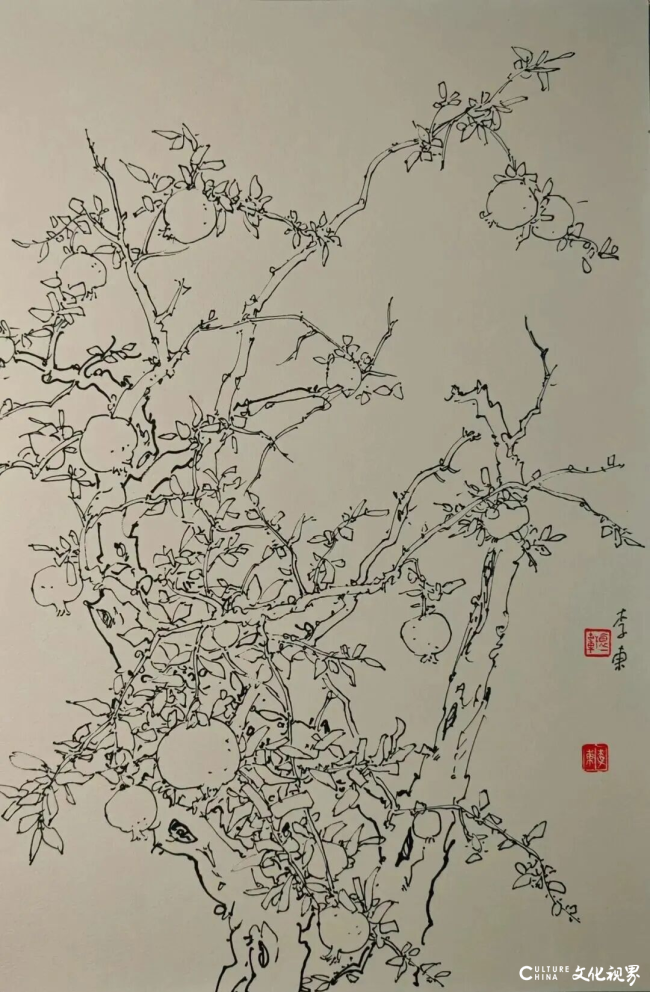

金秋时节石榴甜 李东作

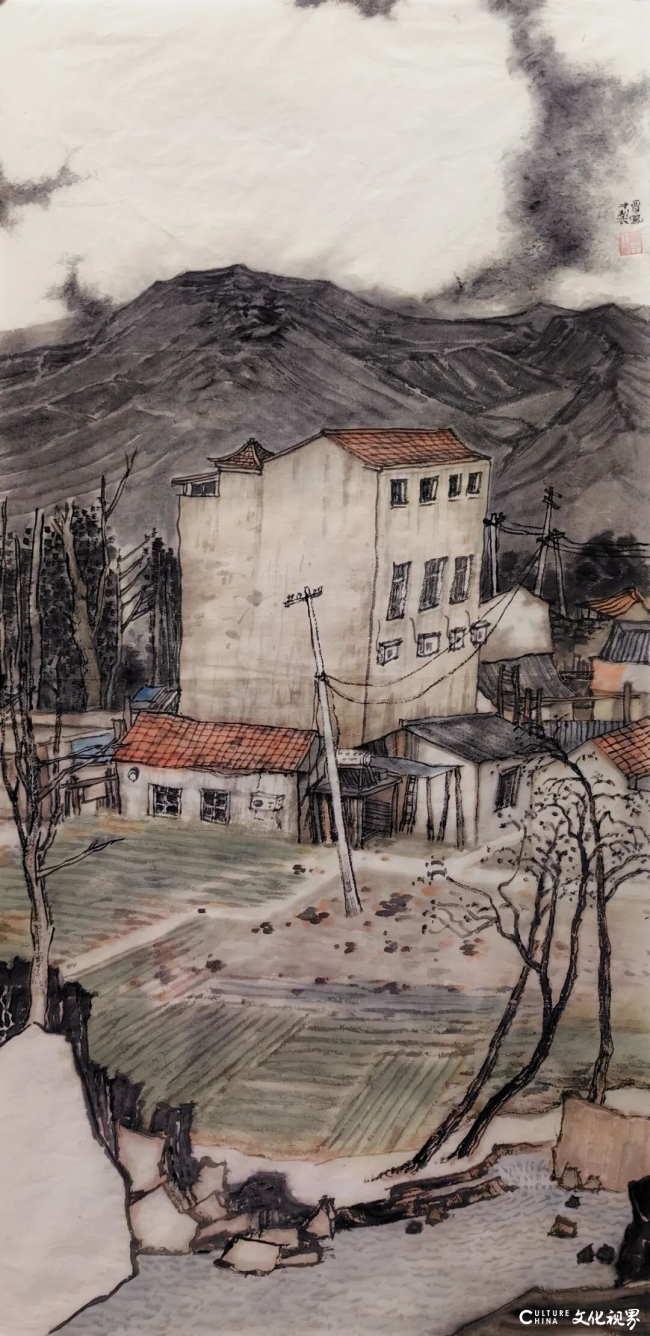

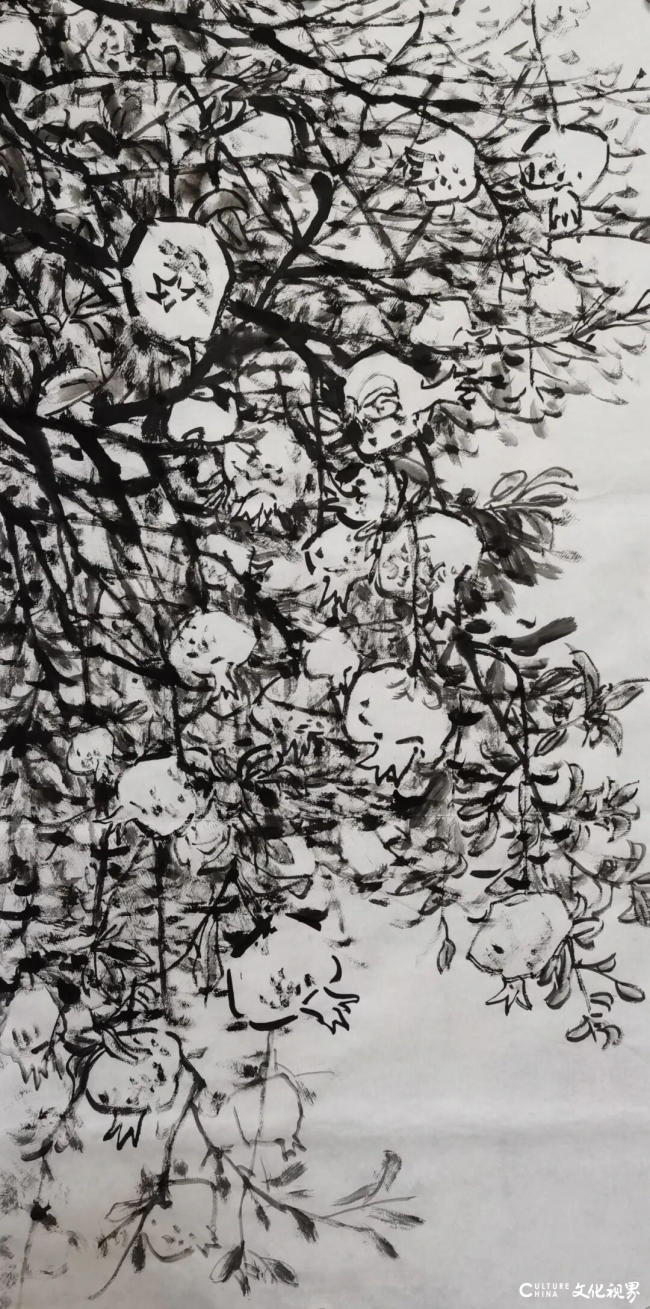

烈山畅想意无尽 孙大益作

徐州写生 李兆文作

果实累累迎君来 孙弘霞作

濉溪疏影已知秋 张敏作

石榴园写生 陈丙利作

宝莲寺胜景 郝志远作

明清石榴园一角 杜奕瑶作

(来源:焦墨艺术)

导师简介

王界山,1963年3月生于山东省青州市。先后毕业于解放军艺术学院、首都师范大学。中国美术家协会原理事、北京美术家协会原副主席、北京美术家协会中国画艺委会原副主任,现为全军美术家高级职称评审委员、硕士研究生导师、博士研究生导师、一级美术师、清华大学美术学院山水画高级研修班导师、北京大学中国画导师工作室高级研修班导师、辽宁大学客座教授、空军政治工作部文艺创作室原副主任、曾为第六次、第七次、第八次、第九次全国美术家代表大会代表,第八次、第十次全国文学艺术界联合会代表。曾获第三届北京中青年文艺工作者“德艺双馨奖”、全军文化艺术工作先进个人。作品《金秋无闲人》《天地之间》入选第八届、第九届全国美术展览,多次参加全军、全国性美术展览,并有作品获奖。多幅作品被国内外众多博物馆、美术馆收藏。