在当代中国画坛,焦墨山水以其“干裂秋风、润含春雨”的美学特质,成为检验画家笔墨功力与精神境界的试金石。王界山深耕此道十余年,以虔诚之心对话自然,以文心涵养笔墨,在传统与当代、东方与西方的文化坐标中,构建起独具辨识度的焦墨艺术品牌。其品牌内核既承载着黄宾虹、张仃以来的焦墨传统基因,又注入了当代军旅画家的精神气度与人文关怀,形成了“笔力扛鼎、意境澄明、文脉贯通”的鲜明特质,为中国焦墨山水画的现代转型提供了珍贵范式。

一、品牌根基:传统基因与自然滋养的双重积淀

艺术品牌的生命力始于对传统的深刻体认与对生活的真诚拥抱,王界山的焦墨艺术恰是在这两大基石上逐步成型。作为从齐鲁大地走出的画家,他自幼浸润于儒家文化的深厚底蕴,又在军旅生涯中锤炼出刚健沉毅的精神品格,这种文化基因与生命体验共同构成其品牌的精神底色。在传统笔墨传承上,他深谙“书画同源”之道,数十年如一日临习隶、楷、行、草诸体,尤其将行草书的起承转合与抑扬顿挫融入焦墨线条,使笔下线条兼具“力透纸背”的质感与音乐般的律动之美。对“元四家”、董其昌、石谿等历代大师的意临研习,更让他掌握了传统山水的笔墨精髓,为焦墨创作筑牢了古典根基。

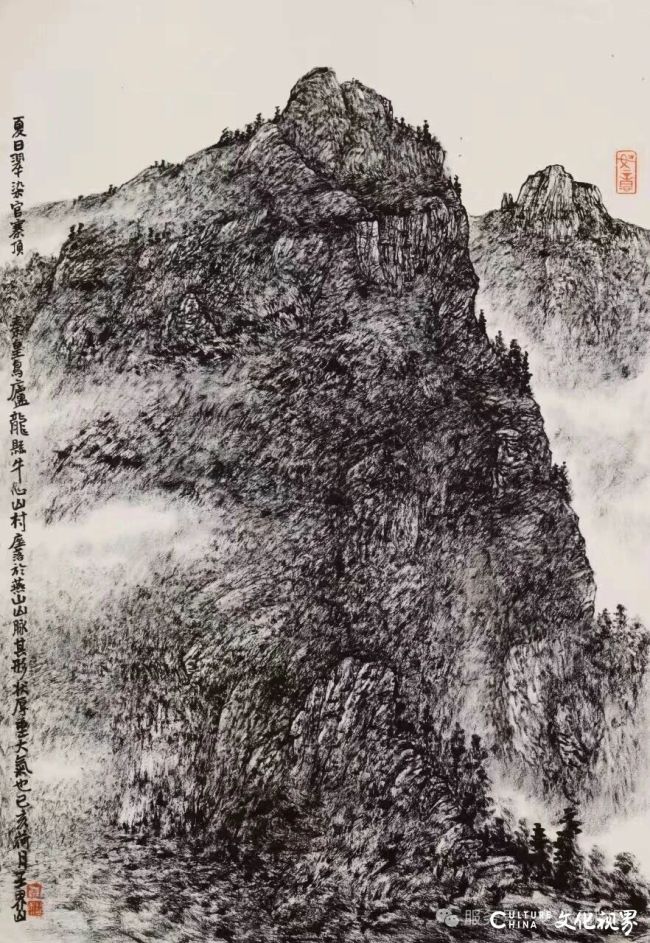

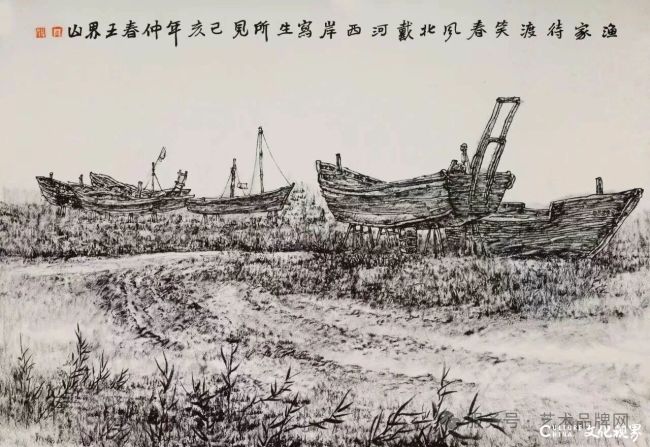

如果说传统是王界山艺术品牌的“文脉之源”,那么自然则是其品牌的“活力之泉”。他始终秉承“外师造化、中得心源”的创作理念,以天地为课堂,在真山真水中完成艺术的淬炼。不同于许多画家对名山胜水的偏爱,王界山将目光投向燕赵长城、黄土高原与家乡青州的阡陌田垄,在这些质朴无华的自然景观中发掘素朴的诗意。他的焦墨作品几乎皆从写生中来,那些带着泥土气息的山村小景、饱含沧桑的山石肌理,既是对自然物象的真实捕捉,更是对土地与农民的深情回望。这种“与山对话”的写生方式,让他得以“读懂”山石的结构与神韵,正如张志民所言,唯有读透山的分量与体积,才能下狠笔、用重墨,画出山的力量与精神。自然的滋养不仅赋予其作品鲜活的生命力,更使其焦墨艺术品牌获得了区别于传统文人画的现实温度。

二、品牌内核:焦墨语言的突破性建构

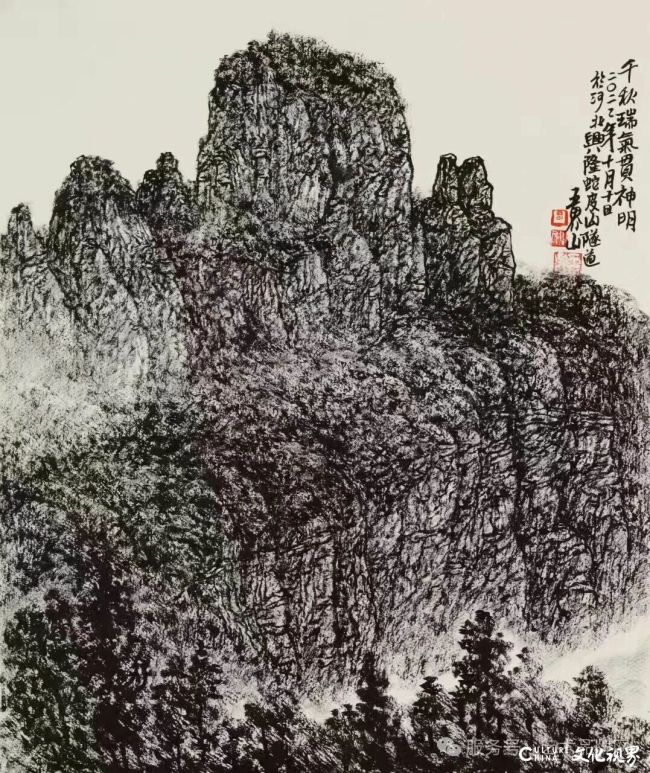

焦墨艺术以“黑墨团中天地宽”的审美要求构成高难度的表达挑战,王界山却在这种“险绝”的语言体系中开辟出新天地,形成了具有标志性的艺术品牌语言。其核心突破在于将焦墨的“枯”与意境的“润”达成辩证统一,打破了世人对焦墨“死硬枯黑”的刻板印象。他通过笔法的丰富变化——中锋的稳健、侧锋的灵动、逆锋的苍劲,以及皴、擦、点、染的交替运用,使浓黑的焦墨产生层次分明的视觉效果,在浓重老辣中透出温润之气,实现“焦而不燥、浓而不滞”的美学境界。这种笔墨控制能力背后,是他对“墨分五色”传统理念的创造性转化,即便不用水调墨,仍能在单一墨色中呈现出万千气象。

空间表现的突破性是王界山艺术品牌的另一鲜明标识。焦墨山水最忌层次模糊、空间扁平,而他却能通过精准的笔墨交代,构建起通透有序的空间秩序。从近景的山石肌理到中景的林木交错,再到远景的云雾留白,他以线条的粗细、墨色的浓淡、笔触的疏密形成自然过渡,使画面在苍茫凝重中不失空灵清新。这种空间处理既遵循“远看取其势,近看取其质”的传统准则,又融入了西画素描的结构意识,将中国式的“心记默识”与西方式的“具象观察”有机融合,在抽象与具象之间找到了最佳平衡点。当他将这种空间语言运用于西方山水的表现时,更形成了独特的文化对话——以东方笔墨诠释西方景致,在异域风光中注入东方审美境界,成为跨文化交流的艺术载体。