笔者相信,痴迷于油画写生创作的画家并不是对如何画出对象的真实为目的,而是作画过程的艺术家的生命呼吸所摄取到的那些彼时彼刻的物象色彩,那些色彩所形成的调性不完全是技术上的关系,而是在某个瞬间让画家在内心重建的生命感知,它的微妙、短暂像神秘的光突然在画家的眼前点亮。这个过程本身就体现了人与物形成的独特通感关系。当然,这一点亮的瞬间都必须是历史审美经验与驾驭能力的积累,或者说,学院训练就是让你获得这种历史久远的传统认知,也只有你掌握了这种认知,才能在某个瞬间化为你个体生命的再度唤醒与再度创造。

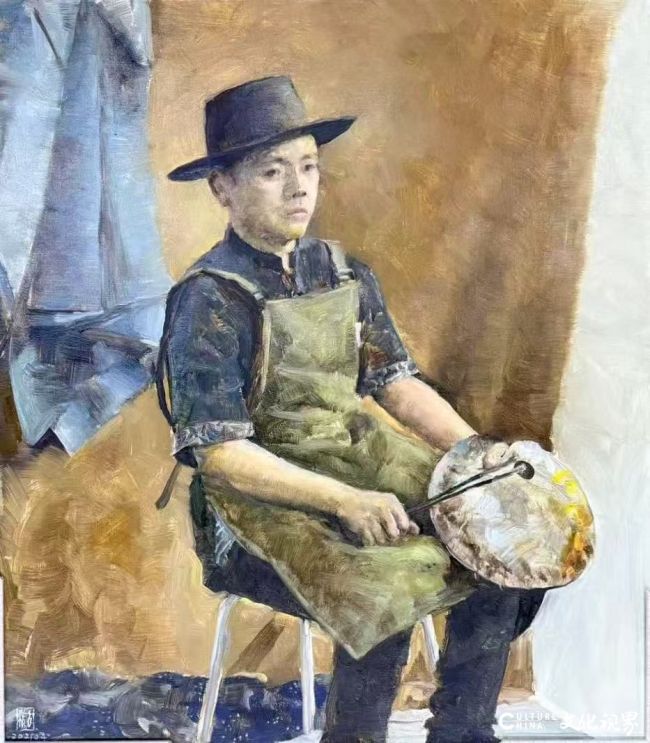

古棕并未刻意追求所谓油画本土性特色,但当他40岁回到故里泰兴而站立在运河边岸时,却对运河上远行帆船的景色怦然心动。这固然夹杂着游子归里的时光感慨,但运河千年不息而沉静的流淌也让他产生了与涅瓦河完全不同的审美感受。那一刻,他的油画悄然发生了一种改变,他也更多地画江南枕河而居的粉墙黛瓦、漓江倒映的碧岩舟影、西北戈壁荒滩上的寺院古塔。从《向远方》(2002)到《无望芦村》(2010)、《农忙时节》(2011),再至《龙江渔船》(2013)、《塔什库尔干的白云》(2013)等,他从自己的故里江南画到中南和西北,他画得很畅快,也很自由,笔触的率性、色调的灰而透等,都显现了油画高级色彩对中国风景的叙述。在这些作品里,他没有故作“写意”,却随处见写意。其写意大自然显现了艺术家的率性而为,但这种率性却仍以油画传统的历史审美经验为基础而发挥了油画语言的艺术表现力。或者说,学院油画的素质与修养让他眼里的日常风景得以艺术创造层面的升华。

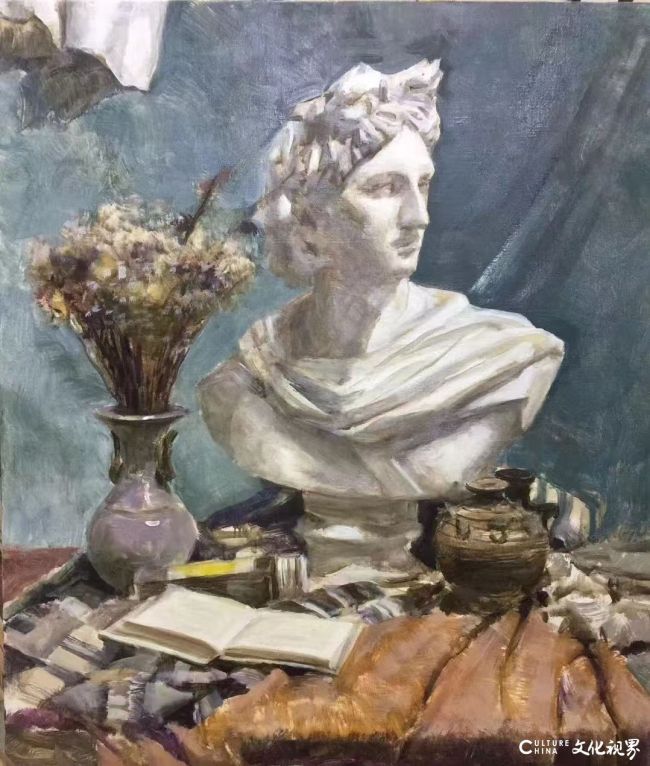

这个展览以“诗与行”作为主题,其主旨在于表达古棕的油画虽较多地以油画教学的示范来呈现油画艺术传统的重要价值,但这些油画教学示范并不只是停留于课堂习作的训练性,而是倡导习作即创作,或者说,真正掌握与驾驭这些油画历史审美经验的方法仍依赖于画家的艺术修养,也包括他丰富而波折的生活阅历,尤其是人生的远行却始终不曾在庸俗中迷失,艺术创造从来都离不开对纯真诗意的追求。