当下,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

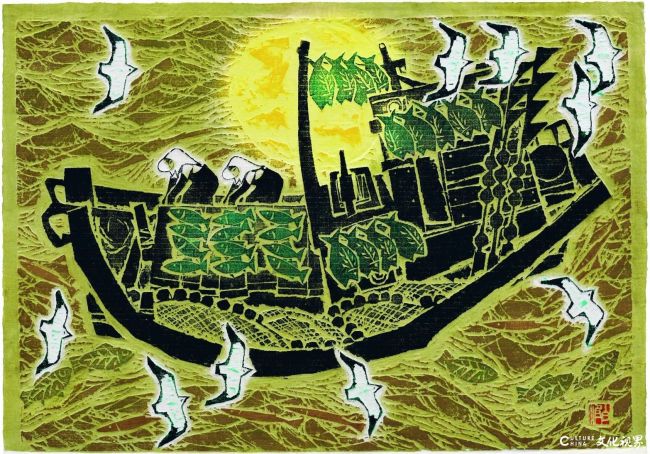

当石膏的肌理承接了胶东半岛的第一缕海风,当拓包的拍击凝固了渔家岁月的潮汐,张白波以他独创的拓彩版画,在刀与石的对话里,在色与纸的交融中,写就了一部关于海、关于传统、关于生命的拓印长诗。他以石膏为笺,以拓印为笔,让汉画像砖的金石魂魄在渔家的渔网里苏醒,让深海的幽蓝在传统文化的底色上晕染,每一道刀痕都是时光的褶皱,每一块色层都是情感的潮汐。

载月归53X75cm1984

他的创作始于一场对传统的叛逆与回归。摒弃木刻版画的平面桎梏,他将石膏的可塑性与拓印的偶然性熔于一炉,开创出“可触摸的版画诗学”。那石膏版上的每一道凿痕,都如大海的浪痕般自然;每一次拓印的色层叠加,都似潮汐的涨落般富有韵律。他曾将渔网的纤维、船体的木纹直接拓印于石膏版上,让生活的质感成为艺术的肌理。那些拓印时留下的细微色差,是渔女指尖与渔网的对话,是船体与海浪的交锋,更是艺术家与生活的共鸣。在他的笔下,拓彩不再是技术的堆砌,而是一场与大海、与传统的灵魂对话,石膏的坚硬与色彩的柔软碰撞出的,是“独一无二的复数艺术”,正如大海的潮汐,永远相似却从未重复。

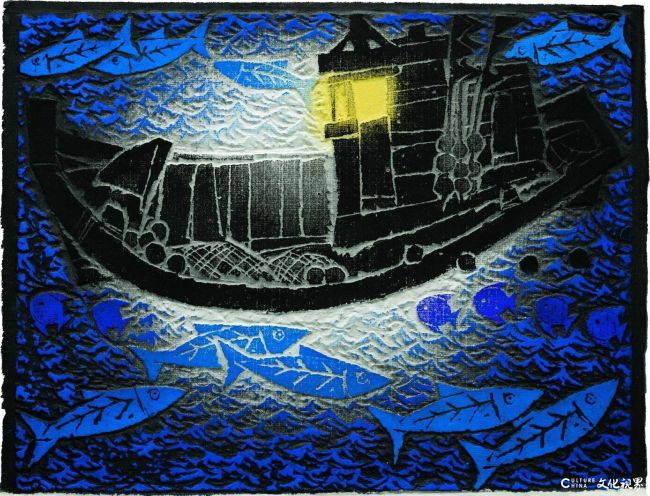

夜渔40X50cm1984

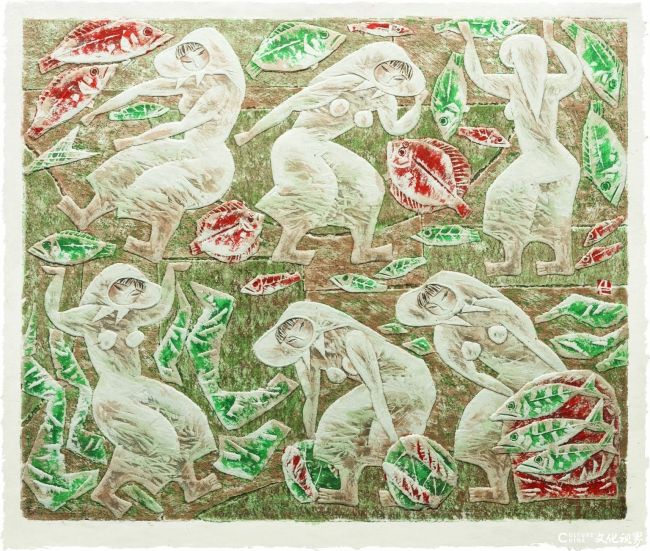

在渔家生活的描摹里,他是一位“以刀为笔的诗人”。深海的幽蓝化作鱼群稚拙的拓印纹理,在深浅不一的蓝色里流动成诗;昏黄的船灯如一粒火种,在蓝黑的夜幕里点亮生存的希望。那船体的黑色块面经刀刻后起伏的木纹,与海浪的白色肌理形成虚实的对话,将渔民对海洋既敬畏又依赖的生存哲学,凝于这方寸拓印之间。当冬日的雪落满渔村,他又以“减法拓印”让空白成为雪的质感,让刀痕成为风的轨迹,将胶东渔村的寂静升华为存在的空茫。而渔女们裸露的肌肤上,肉色与绿色的叠拓痕迹,是劳动与自然对话的印记,那些细微的色差里,流淌着渔家女与海洋的生命联结。他把渔汛的喧嚣压缩在红黑的色层里,让鱼群如火焰般铺满画面;也把渔港清晨的薄雾,晕染在淡蓝与米白的轻柔拓印中。这些日常的劳作场景,在他的刀与拓包下,成了对生命本真的永恒追问,每一处肌理都是生活的诗行,每一抹色彩都是存在的咏叹。

渔家五月57X69cm1994