隔山书舍艺话——忆访关山月

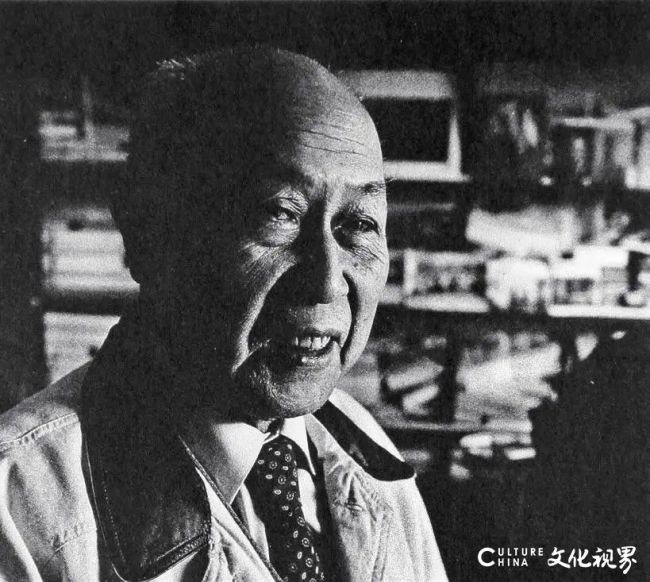

关山月,原名泽霈(1912—2000),广东阳江人,与黎雄才同为高剑父弟子,同为岭南画派第二代传人之杰出代表。抗战期间,关山月即以山水画创作《从城市撤退》画卷等抗日作品。之后于西南、西北旅行写生,自谓“不动我便没有画,不受大地的刺激我便没有画”,且弱化日本画习气,笔法力度益显。有此写生基础,新中国成立后自然转入对新生活的描写。1959年与傅抱石合作《江山如此多娇》而名世。关山月兼擅人物、花鸟,后期多画梅花,以满密的红梅《俏不争春》为代表。画家生前曾为中国美术家协会副主席,广州美术学院教授、副院长。

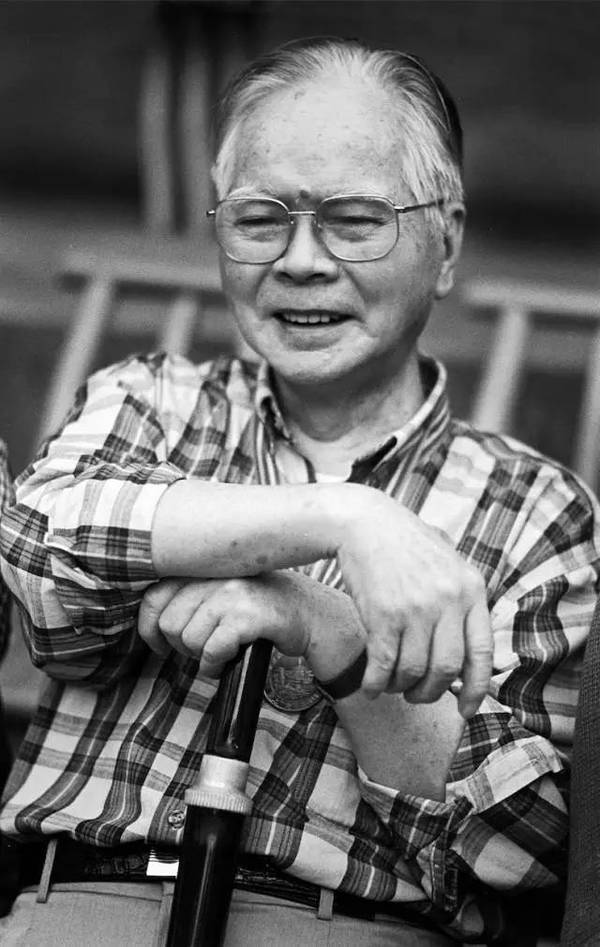

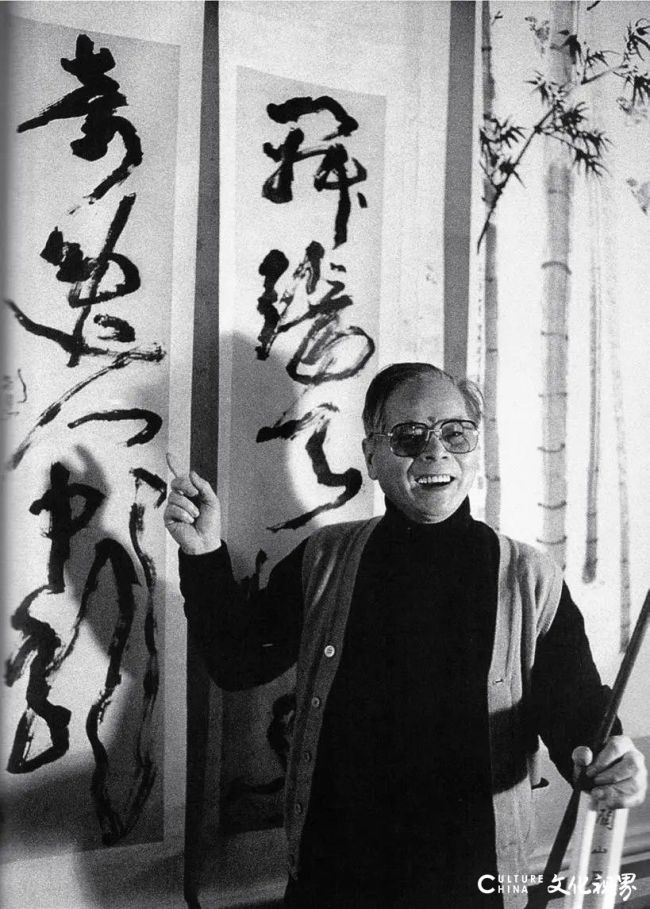

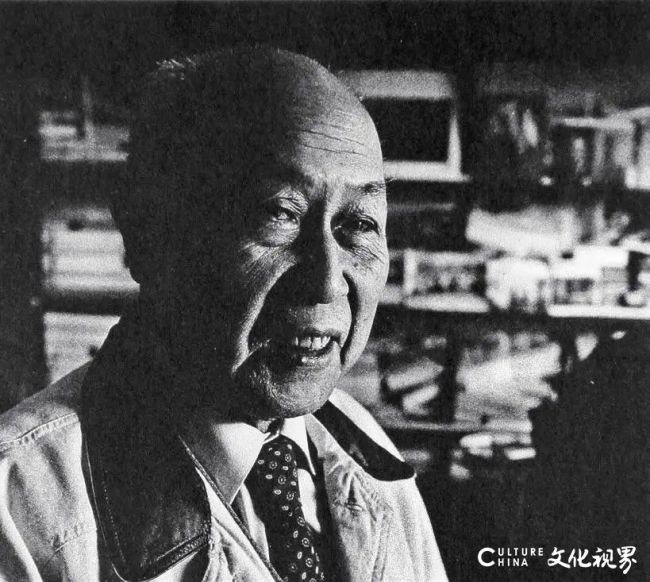

关山月像

1987年5月27日,我独自一人赴广州访画,住广州美术学院招待所,历时半月有余。因为此行的目的主要是了解岭南画派及相关史料,所以先到岭南画派研究室的于风先生处报到,于先生不在,又去访美术史家陈少丰老师。广州市美术馆的谢文勇先生,专门安排了个访谈计划。所访画家有岭南画派传人,也有传统派画家后裔,其中访关山月先生三次。今根据记录本整理如下:涉及岭南画派体系,高剑父艺术思想;关山月艺术历程及创作心得;关山月作品著录。

陈树人(左)、高剑父(中)、关山月(右)于广州(1947年)

关山月(右一)与赵少昂(右二)、黎雄才(左二)、杨善深(左一)合影(1987年)

6月1日晚,我首访关先生。关先生的“隔山书舍”为两层白色小楼,位于广州美院内西南角,门前郁郁葱葱地长满了多种花木,颇令我这个北方人开眼。隔山乡原在此处,今广州市海珠区昌岗中路,文人喜此地名,因居廉曾号隔山樵子,先生袭其意,言其居“隔山书舍”。先生是见过我的,1979年第四次文代会期间,我分工在中南组听会、写简报,为了让我听懂,大家都略带生硬地说普通话。事隔多年,先生还记得我,待后学也颇热情。此番到广州,因听不懂广东话,竟像到了国外。到了关先生家,再次听到了他的普通话,耳朵也感到透了气。

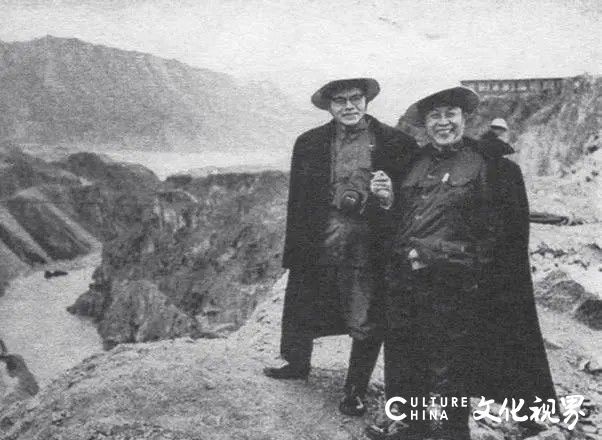

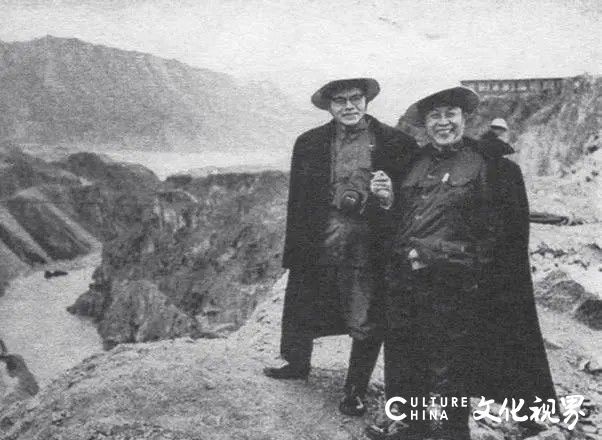

黎雄才(右)与关山月(左)在青海龙羊峡合影

先生根据我的提问,谈到了过去的许多人和往事,待之后以其他方式整理,现将有关岭南画派和他本人的访谈记录如下:

谈到岭南画派,先生说:“岭南画派不是自称的,但是确实形成了一个体系,也有口号,就是搞新中国画。岭南画派是时代的产物,高剑父从小参加革命,后来不愿做官,要搞艺术,把革命理想贯彻到其中来,主张画现代的、生活的东西,反对抄袭前人的。”关于“折中派”的说法,先生认为“‘折中’带贬义,不能代表理论”。

谈到高剑父师,关先生颇激动:“他反对文人笔墨游戏和颓废思想,提出‘新文人画’,内容上强调时代精神,主要从形式上吸收旧文人画的长处。他又提出‘新宋院画’,重视生活基础。光提文人画,生活依据容易忽略。他胸怀比较广,胃口比较大,有营养价值的就‘吃’。”

问起高先生晚年崇信佛学之事,关先生说:“他有点佛教思想,到印度接触了佛教,鼎湖有个和尚也接触过。但不是佛教思想为主,主要是入世,主要是为艺术,不做官也是为了艺术,靠艺术救国。艺术怎么能救国呢?他接受了民主主义思想,没有条件接触马克思主义。”

第二次访问在6月12日晚,主要访谈关先生自己的艺术。先生说:“我总是在变,不主张固定下来,让艺术不断发展。”“抗战时,我就是一颗爱国心,到西北前办过抗战画展。”时间快到“七七”了,先生对纪念“七七”颇有感慨。“画抗日画是自发的。我逃难几个月,才找到老师(指高剑父),想起来还很激动。”

谈到学画经历,先生说:“我没有留过学,也没受过正规学校教育。春睡画院(简称‘春睡’)是师徒性质,南中(美术学校)是学校性质。高师主张借鉴外来,也临一点古画,他收藏一些古画,也临摹画。在澳门时,白天画抗战画,晚上临摹,临过居廉,高先生手里有些居廉的白描稿子。一位友人从日本带回一张《百鸟图》,是素材性质的,我便借来临,研究结构、动态、色彩、画法。”

我对先生西北之行尤感兴趣,先生回忆道:“是陈之佛通过陈树人动员我去的。我要到西北去画画,教书由年纪大的人教,所以人家说我教授不当是傻。”

“西北之行,是与赵望云同去的。他很开朗,会拉胡琴,很活跃,也有些怪脾气,他与冯玉祥很熟。我曾与老舍,与病理学教授贺炳章在重庆时有过交集。郭沫若也有许多接触。合得来则交,知心朋友不容易。很怀念那一段时光。”

谈到教书,先生颇有些感慨:“新中国成立前夕,我在广州市立艺专教书,几个月工资拿不到,金圆券还大幅贬值了。我参加过反饥饿、反迫害运动。有个老师无钱,病故了,进步学生抬着他的尸体游行,中山大学的教授也参加了。我有正义感,一起去慰问中大的教授、学生,第二天此事登报了,就收到恐吓信,马上决定去香港。在香港文协、人间画会,见到了新波、米谷、张光宇、叶浅予等。到解放前夕才在人间画会看到毛泽东著作。为了迎接解放,我也参加了在文协楼上画巨幅毛泽东像(附:《王琦影像》一书有关山月参加绘制毛泽东像三张照片)。遗憾的是,第一次文代会,广东的李铁夫与我没能去成。”

过了一会儿,话题又扯到在华南文艺学院和中南美专教书那段岁月:“新中国成立初,从武汉到广州,教人物画。那时人物画没人教,人物画的问题比较多,有人拿素描来代替,强调用素描理解对象,表现手法还是中国画,希望学生去实践。当年,《人民日报》发表过一篇关于教学基本功的体会(注:是否为1962年《有关中国画基本训练的几个问题》),谈到橡皮的功过。我反对用橡皮,与蔡老‘三写’的主张有接近处,我同意他的观点。不能依赖橡皮,真正能得到东西,不是磨洋工磨出来的。青年画家中,王玉珏是我教的。那时杨之光教素描。”问先生:“教山水画吗?”先生说:“山水画没教,主要是黎先生教。如果不改革,我还要教人物画。画画,我还是以山水为主。”

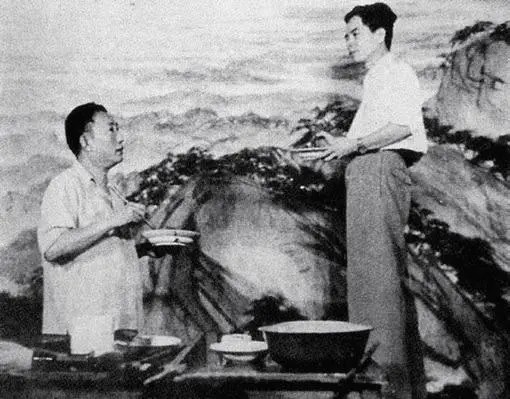

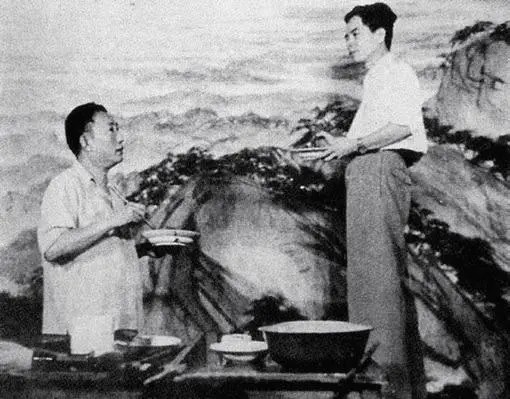

傅抱石、关山月 江山如此多娇

纸本设色

1959年

访关山月,必然会谈到傅抱石。“我与傅抱石比较合得来。画《江山如此多娇》相处半年。东北之游,时间也较长,前后三个月,这是第二次合作。友情,良师益友很重要,环境条件很重要。东北之行的计划,我们一起研究,走一段,停一段,走半月,停半月,停在有创作条件的地方。有新鲜印象,就即兴创作。体会消化的时间有一段过程,《煤都》《林海》都是停的时候画的,感受比较深。当年,傅抱石兴致特别高。最后回到青岛时间长一些,搞了些创作,举行了观摩活动。我们两人也相互观摩,交换意见,气氛很好。当时,还有个电影队,在长白山拍了电影。”

关山月(右)与傅抱石(左)合画《江山如此多娇》(1959年)

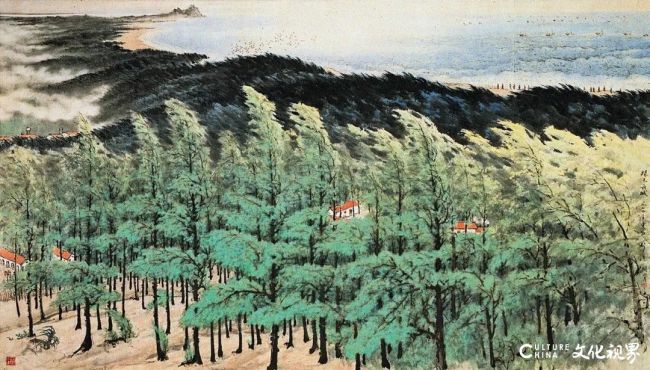

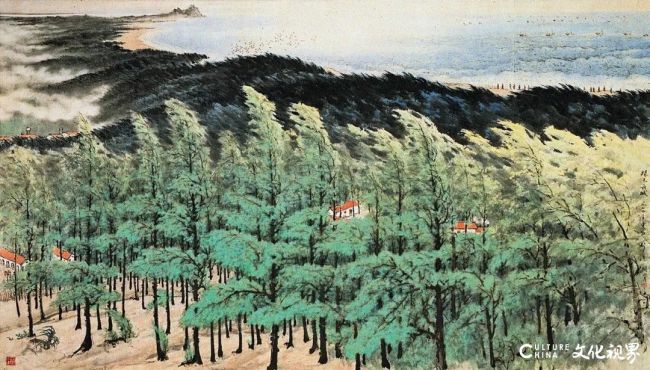

问先生如何避免曾经极“左”思潮下的公式化、概念化问题,先生答曰:“我还是避免公式、概念问题,我原先就有生活积累。为了画《绿色长城》,到电白、湛江去了三次。干墨是为了形成对比。有草图,画的时候又不受它局限。为广州迎宾宾馆画的那张是第三幅,比北京展出的那张好。《碧浪涌南天》画海南岛尖峰岭原始森林,去过三次,专为此画又去过一次。《天山牧歌》也画了几张。不重视生活就容易出现概念化。过去是名利,个人,自然美,没考虑画给谁看。毛泽东同志说为人民服务,就明确了创作方向。高先生雅俗共赏也是这个意思。”

关山月 绿色长城

143.2cm×252cm

纸本设色

1974年

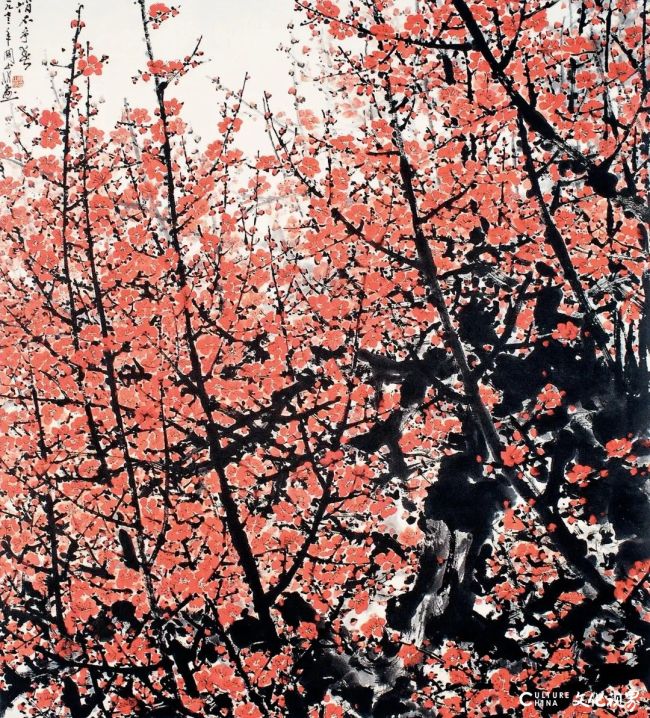

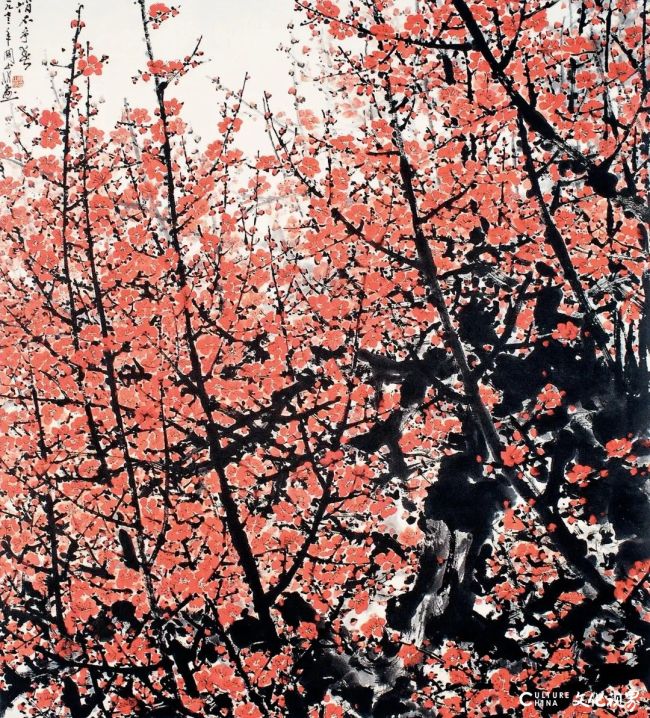

我又想到先生画梅,由疏至密转而疏密得当,章法经营不易。先生说:“为大会堂作梅花,这样的大画有草图,画了十一个草图。我做了区分,每一方区都是可以独立的,整体站得住,分开也站得住。为大会堂画梅的意图就是铁骨、国魂。此画题:‘腾龙披火舞,万壑动风云。铁骨傲风雪,幽香透国魂。’总是有个想法,有个气势,还是意在笔先,立意还是重要。客观与主观要结合起来,没有主观表达的就没有艺术。高师初期画得太实,我也有这个过程。进去,再出来,不出来就麻烦了,但出来不要太早,所以要长寿。我不主张定型太快,太快就有局限性。(风格)要自然而然形成,与时代、与内容有关系,固定下来就不是从感受考虑了。”

关山月 俏不争春

140cm×98cm

纸本设色

1973年

说到此处,先生出示给吴芳谷画展的题词:“列宁说:不在于新与旧,而在于美与丑。书此祝吴芳谷画展成功。”

问先生近年创作计划,先生曰:“原来计划画《祖国大地》组画,希望一年一件,有些可以结合任务来搞。如《碧浪涌南天》《长河颂》《龙羊峡》《绿色长城》《长城内外》……还想去西沙群岛,还有西藏没去过。”先生有印“平生塞北江南”,予曾以此为题作文。先生也曾言:“不动我便没有画”,诚斯言也。

谈到当年岭南画派前辈与广东传统派画家的关系,先生说:“对立面也各有长短,要取长补短。我提倡良师益友,一个人不是万能的,不要自视甚高老子天下第一,要相互尊重。”

谈到海外画家,先生说:“一个人在海外,可能更有民族自豪感。我什么也见过,我感到我们最幸福。”

关老谈兴甚浓,但也不便过劳,遂约定次日看画时续谈。

6月13日上午,我应约到关先生家看画,连同昨日所见,将关先生阐释过者依创作年代为序择记数幅。

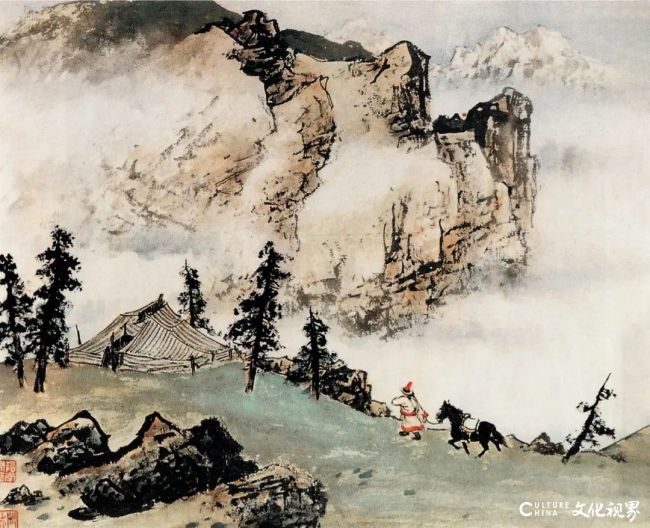

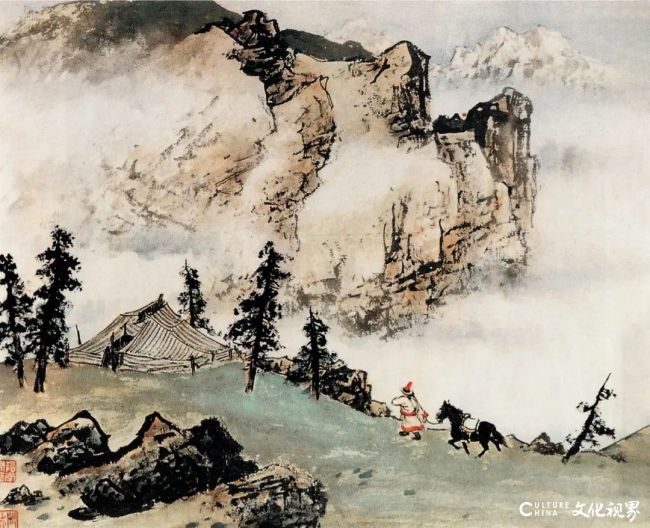

关山月 祁连牧居

33cm×41cm

纸本设色

1942年

《祁连山路》《祁连牧居》《祁连山上》,皆尺余小幅,20世纪40年代西北写生之作,假熟宣,笔路枯劲,淡设色。先生说:“速写帮我记忆,但画时很少看速写。雪山味好。”

甲申(1944)一画,“有雷电的海洋,雷电很少人画。渲染多些”。

《林海》,1961年作,皮宣,色淡雅,横章法,山横树纵。钤印“古人师谁”。先生说:“我用纸不挑。高师用豆腐宣,半生熟。难分是林是海。旅途中画小画方便。”

《江峡图卷》,1980年作。“从武汉、重庆,经奉节,乘小船游览,往返一个月,一往,一返,一停。回来之后,两三个月画成。由东往西画,最后画了日出,葛洲坝。”款识曰:“一九七八年秋重访塞北后,与秋璜乘兴作长江三峡游。从武汉乘轮上溯渝州,又放流东返,回程奉节改乘小轮,专访白帝城。既入夔门,复进瞿塘峡,全程二十余天,南归即成此图。咀嚼虽嫌未足,意在存其本来面目一二,因装池成轴,乃记年月其上。一九八〇年六月画于珠江南岸隔山书舍,漠阳关山月并识。”容庚为题签。引首钤印“笔墨当随时代”“平生塞北江南”。

《万壑争流》六联屏,乙丑岁冬(1985或1986),墨笔,六张四尺纸。“黄山印象。有一次去黄山,遇倾盆大雨,变化米点。主客观的结合。画了约一周多,从左三画起,不满足,随兴所至,左右发展。创作的甘苦就在这里,有时什么也不知道,像捉迷藏一样。”

《竹雀》,六尺,两联。墨竹,雀染赭石。问画竹竿用何笔?“竿不用排笔,排笔不圆,不厚重,含墨量不大。两幅,能分能合。”

《梅》,六尺,红白花相间,用笔粗浑。“发挥古墨的作用。老题材怎么变成新的?自下而上画,枯湿兼有。”

其余得见作品有《巫山烟雨》(1979)、《朱梅》(1982)、《秋江放筏》(1983)、《钟馗》(1986)、《屈原》等。后两幅分别题“人间存正气”“墨客多情志,行吟唱国魂”,皆先生当时情慨所寄。

看过几张照片,先生一一说明。一是高师1949年在广州,“此照过后遭恐吓,才将高师送到澳门去”;二是高师与油画家王道源在市艺专合影,“王已去世,过去在日本,回国后在广州,但艺术上有成就。”三是先生自己的照片,后衬题:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。书此戒躁戒虑。”可见先生如高师,亦以佛心自律。

一楼客厅正面有一副木刻对联,我第一次去就注意到了,第三次临走时才问起此事,先生说:“那是黄庭坚的句子,做座右铭吧。”先生又在我的笔记本上用钢笔写下了这联句“文章最忌随人后,道德无多祗本心。”这两句话也可以说道出了先生平生的创造意识和从于心源的修为。

是日,先生留我午餐,是关师母李秋璜亲自做的。午饭后,先生说:“刚刚接到‘美国岭南画会’李园来信,李园是南中美术学校1946年的学生,来信讲,在高师姐高励华协助下成立了‘美国岭南画会’,先校长高剑父曾为李园题字:‘将新中国的新艺术带到海外去’。”

此后若干年,先生来京开会、办展多次,均无此行如此宽松的拜访机会。所以这篇几十年前的访谈录对我来讲有特别的纪念意义。老朽亦古稀,将此整理为文并不易,虽非论文,对于后人也许有些资料难以替代的参考价值。

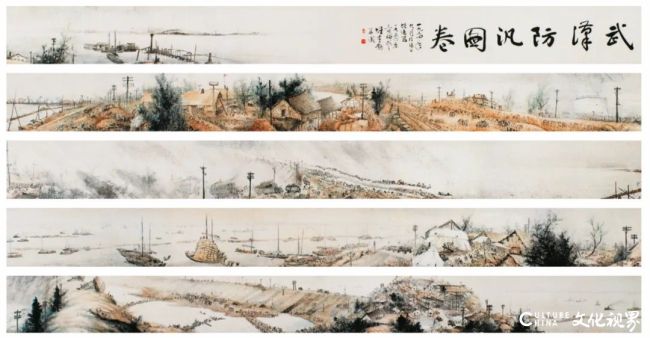

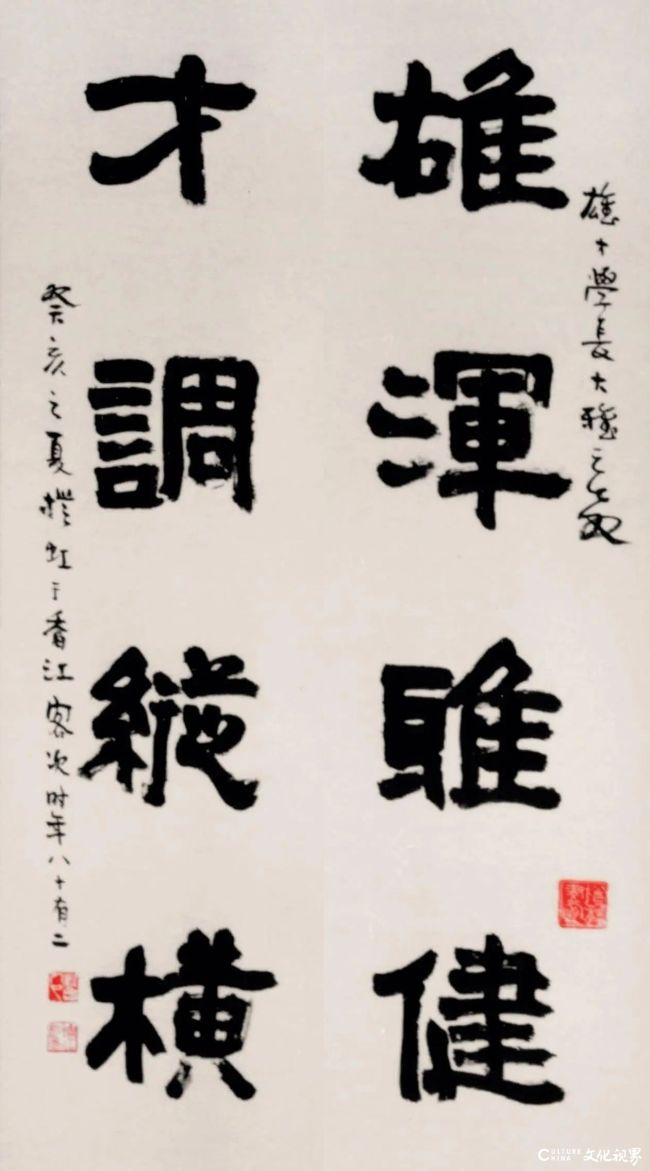

雄浑雅健,才调纵横——忆访黎雄才

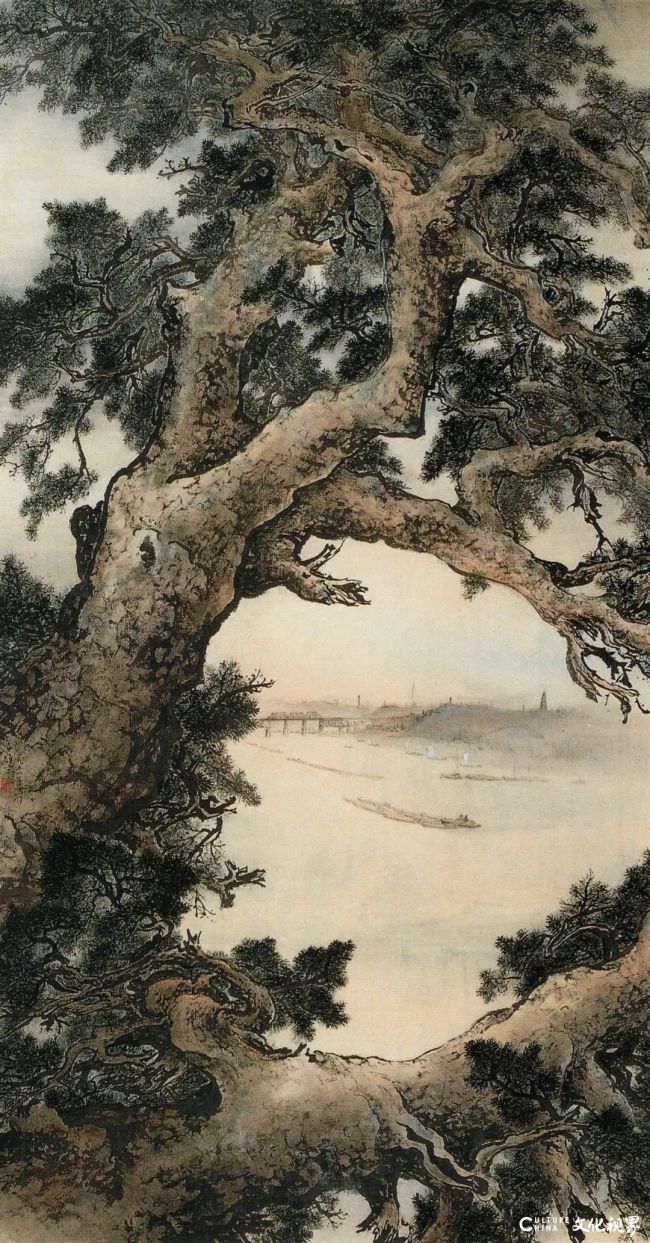

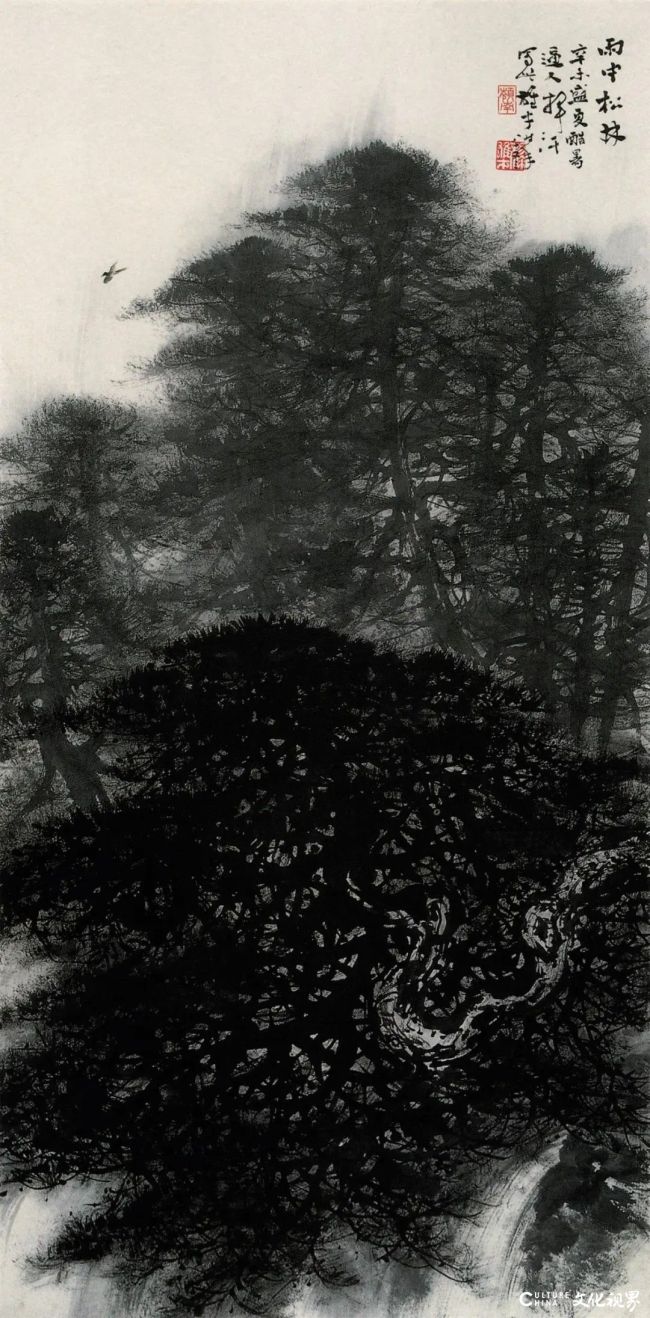

黎雄才,原籍广东高要,生于广东肇庆(1910—2001)。早年随高剑父学画,1935年毕业于东京美术学校日本画科,之后于广州、武汉等地任教。后期为广州美术学院副院长,当选中国美术家协会广东分会副主席。为岭南画派第二代杰出画家之一。20世纪50年代,以山水画格局表现新中国“与天奋斗”之时代精神,《武汉防汛图卷》《深谷鸟声春》皆缜密精谨之作。后期转以山河壮丽为主题,多以焦墨写劲松、巨石,与空气透视感层次颇丰富的中远景相映,灵秀雅健中更增雄浑之气。

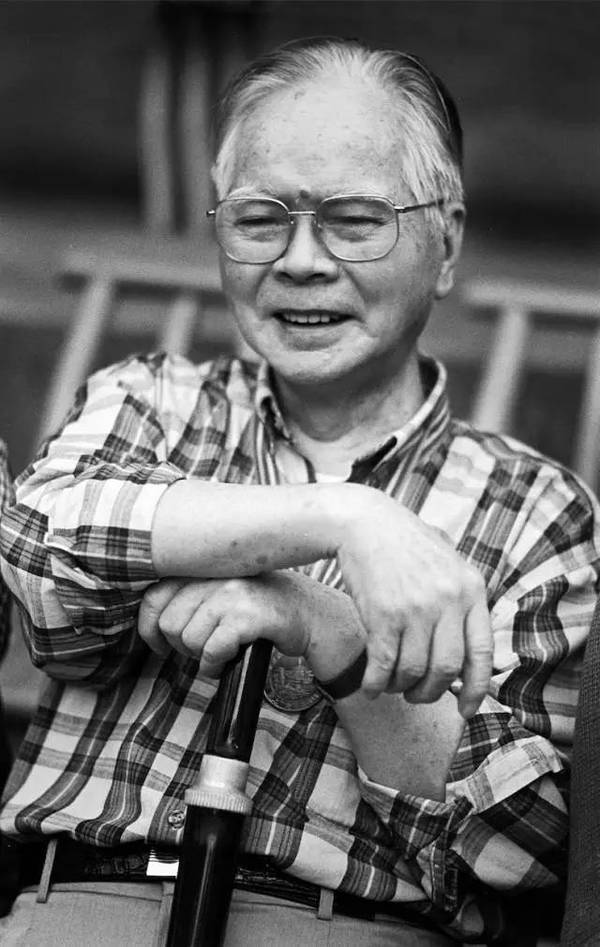

黎雄才像

1987年初夏,为了《中国美术史·现代卷》写作的需要,我有岭南访画之行。半个多月间,我遍访广州岭南画派画家和广东传统派画家,总算对广东现代中国画的脉络有了一个初步的认识。

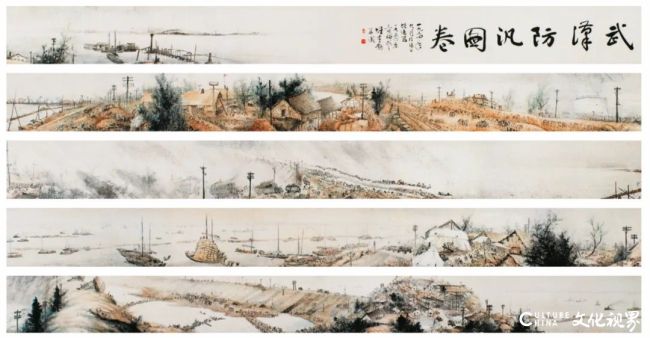

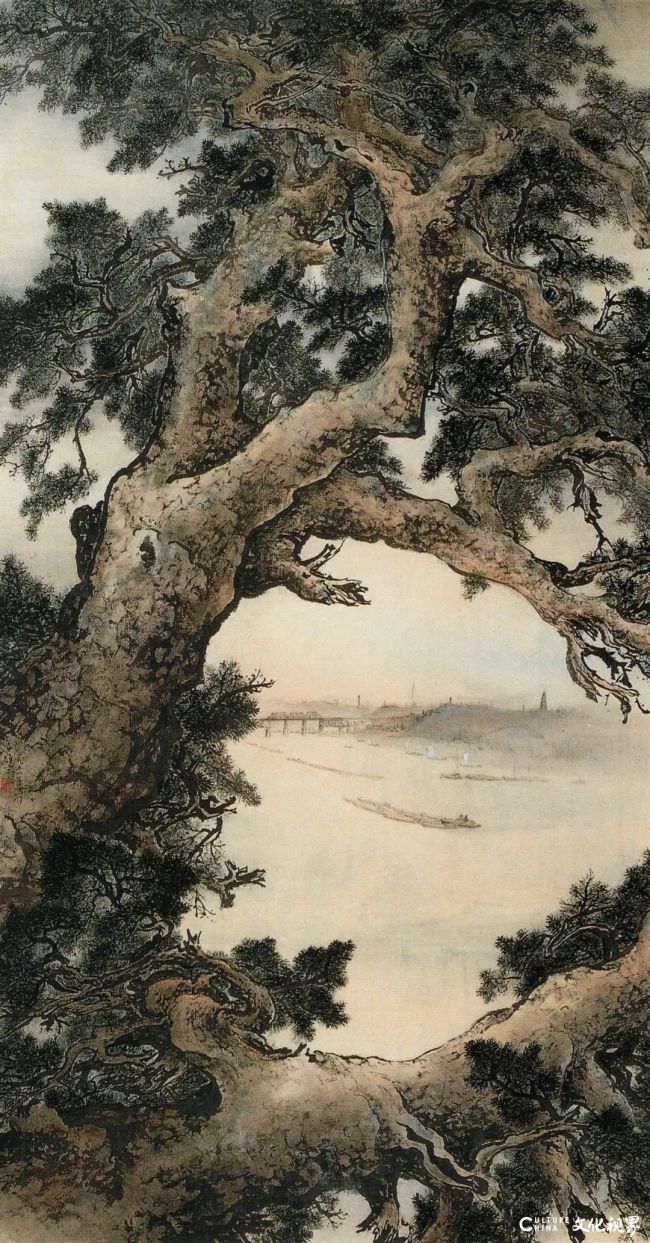

黎雄才《武汉防汛图卷》局部

纸本设色

1954年

黎雄才 深谷鸟声春

纸本设色

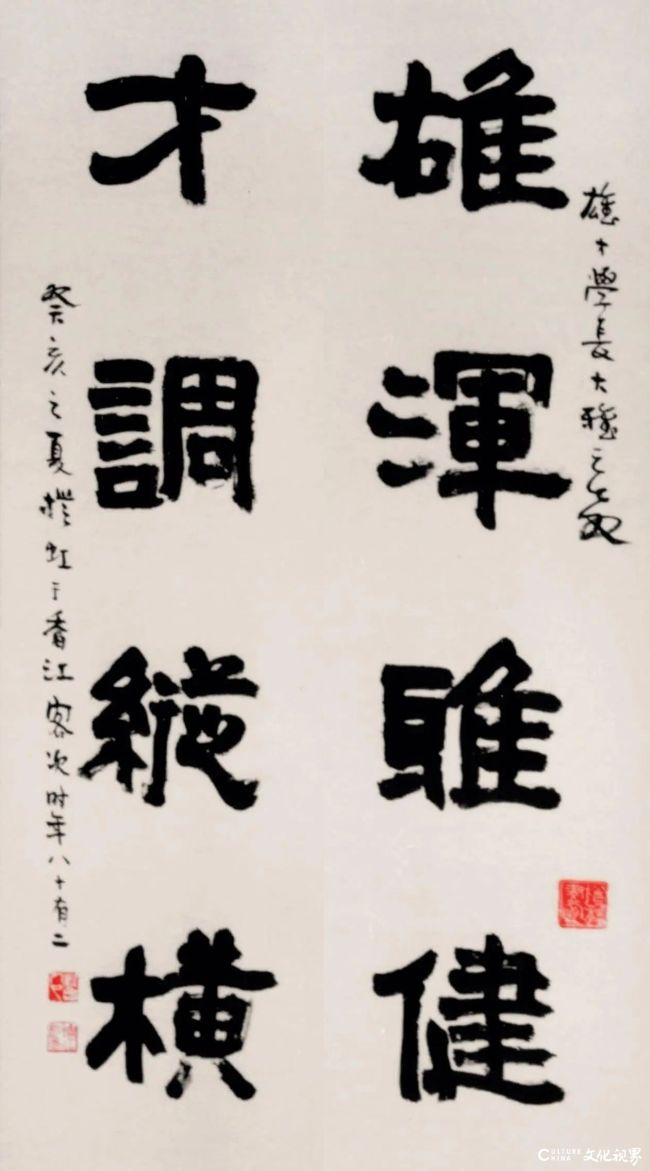

5月30日下午,李伟铭陪余访黎雄才先生。黎先生住在广州美院校外海珠区同福中路福星居9号一处旧房,那是一幢不大的四层小楼,画室在四楼,客厅在一楼。画室中间一个大画案占去了一半的空间,我注意到笔筒里除了毛笔还插着排扫(板刷),那是岭南画家为了大面积渲染必备的工具,在北方画家李苦禅、李可染的画案上是没有的。壁上悬其学友李抚虹赠书法,书曰:“雄浑雅健,才调纵横”,上款是“雄才学长大雅之教”,落款是:“癸亥之夏,抚虹于香江客次,八十有二。”此联句,巧妙地将“雄”“才”二字嵌入行文,又极精准地道出了黎先生的人格与艺术格调,颇见抚虹先生的文采和对学友所知之深。后来,我为新加坡蔡斯民先生所编《留真》大画册撰文,为黎老撰文的题目“雄浑雅健不老翁”就是从这里来的。

李抚虹 隶书

雄浑才调四言联

纸本

1983年

那天下午,适黎老学友赵少昂介绍三位香港青年来访,黎老滔滔不绝地为他们讲画。黎老说广东话,港人说粤语,我说普通话,忙得李伟铭在中间来回翻译。黎老全然不顾,左顾右盼,应答自如,谈笑风生,气氛颇活跃。当我提出为先生拍照时,他领我走到室外的阳台,在绿树盆景前很快摆好了架势,这时我才看清先生是那么爽健,双眼是那么明亮有神,一点也不像年近八十的老人。他倒是很像其画中之松,正如他所说“松树有精、气、神,有魅力啊!”

黎先生说:“我至今画了几千张画,速写稿也满盈数箧,最早的有20世纪20年代的作品。日常事很多,搞山水很费功夫,要抢时间,活一百岁也只有三万六千天,真正用功创作的时间很少。‘文革’中有一顶‘只专不红’的帽子,我很高兴戴。”先生原本是如此爽朗、豁达。

问起笔墨,先生说:“墨要有变化。画画时要通过笔把心里的话告诉别人。‘意’是心灵里的想法,故古人说‘意在笔先’,意足了可以笔不足,意足不求与原物颜色似。”

但先生亦强调艺术的真实性,这也是岭南画派的特长。先生说:“真实很重要。比如巴黎,我看了很多图片,但不敢画,因为没去过。又如蓬莱,没去过,不敢画,不然不真实。高先生(指高剑父)强调‘真’是第一位的,但要把‘真’的意义搞清楚,情感的真是最主要的。真与假不是绝对的。偶然讲错话是没关系的,只要情感真。”

黎先生说:“艺术不能呆板,不能教条。山水,是包括天文地理的,山无定形,无定色,都在不停地变化。从小跟老师看画,我说高奇峰画的鸟腿短,老师说我没见过,不知道事物之丰富。未见过,却一味聪明是最笨了。我的画都是真实的,但升华提高了。”

我知道先生也画花鸟画,问及此,先生说:“我也喜花鸟,更爱大自然。我的花鸟是很好的,在重庆卖掉了。曾画瓦背上的几只麻雀,衬着乌云,叫《骤雨》,几笔就画出了,那个气候、气氛古人从没有画过的。《晴秋》,画的白鹭,很晴朗。”有这两画为例,足见黎先生的花鸟画一如岭南画派之山水,亦如日本朦胧体,对于一定气候、气氛的渲染,确有身临其境的真实感。同时,先生能以新事物入画。他说:“我又画过金鱼,玻璃缸里的。前几年还画玻璃缸,还画了几个柿子,都是几十年功夫。”

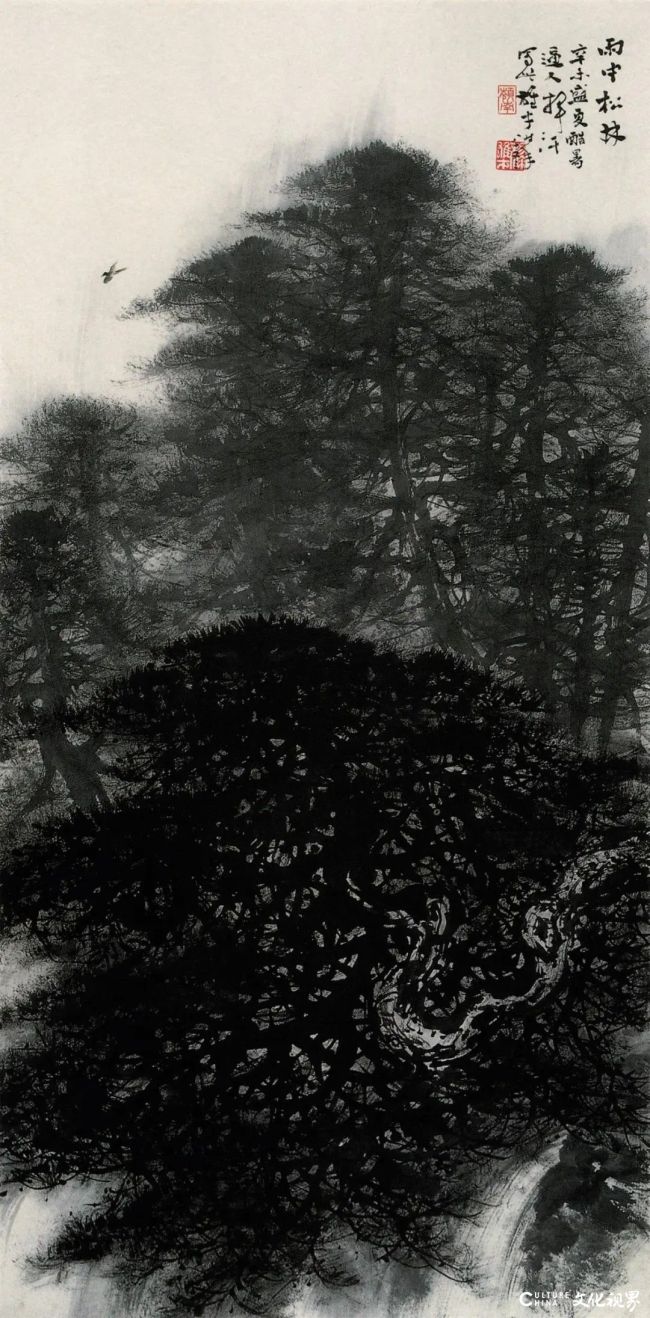

室中所见皆先生晚年新作,或多古松挺立峰头壮伟之象,用浓墨、焦墨为主,仍有变化。或枯笔点厾,皴擦之后,复湿染,或加青绿,近树凝厚,密中透气,点苔若漆,远峰则秀雅清灵,可谓苍厚滋润兼到。先生释曰:“七八十年代画松树多,南北都有。有的松树画得很密,不尽用焦墨,也以青绿点染,不是一次画成。山水也是这样,造成一种空气感。”

黎雄才 江畔清晨

纸本设色

1956年

问及先生当年留学日本情况,先生陷入回忆之中,特别提到《潇湘夜雨》一画还在,并拿给我们看。那是他1932年到日本第一年的作品,生动地表现了夜雨迷蒙,风吹竹摇的气氛,竹折未断的细节表现殊好,当年打动欧洲人士,获比利时国际博览会金奖并非偶然。问先生后来又去日本吗,先生说归国后曾三次到日本游访,还讲到东山魁夷的夫人是其老师的女儿等杂事。

先生还为我出示了十二岁所画《竹林七贤图》,蛮传统的;吸收了西画塑形的《黄花岗夕照》;还有青绿山水《一览众山小》则特明丽;富有诗意的水墨画《榕湖月色》最有意境;又有以新作所换旧作,每画均有故事。

我因为曾在新疆工作十来年,对先生20世纪40年代到西北写生尤感兴趣,所以问起先生西北之行与其风格演变的关系。先生说:“画要找一找看。大西北回来,画大漠驼铃,过去没见过这种苦寒的东西,对风格确有影响。西北的风沙、奇形怪状的东西不得了,走得多了,不要说就会有影响的。广东的秋天和北方也不同,经验从实践中来。”

黎雄才 雨中松林

纸本设色

1981年

我说,先生的画感觉有北方气质,先生说:“苍厚与通灵,不是地域的问题,最主要的是艺术的对比和矛盾,如重而不火不霸,这就是对比与对立统一的问题。”

先生讲得好,但讲累了,我们劝他歇会儿。此时师母谭明礼也已年届耳顺之年,便陪我们去屋顶看看。楼梯又陡又窄,先生说:“爬楼梯就是运动。”待到顶层,不由地让人一惊,那就是一座花园,尤以兰花和松树盆景为佳。我一直记得黎家的屋顶花园,所以后来为蔡斯民的《留真》画册写照片说明时,写到黎老修剪松树盆景的镜头,信手就写下了“他爱松,画松,松树是人格的化身”。

待从屋顶花园回到客厅,我才问到画室门背后悬挂的自书“一河二江画室”匾额,先生题曰:“甲子之春,以黄河、长江、珠江为题,从源流到出海作三大手卷,以十年为期完成之,因题此室名。雄才。”先生说:“那是当时的一种心愿。”先生真是愈老愈有雄心啊。

天色近晚,我们告辞,并约好几天后再去看画。6月5号,我遂再访黎老,可先生4日已飞京城了。先生的助手黎镇东接待我看画,主要看了先生1940年代后期在西北画的速写,尺幅皆不大,是以毛笔直接画的写生之作,很认真,细看多枯笔或干擦,这也是在西北室外写生之必然结果吧。之后,又看到先生所藏高剑父四尺堂幅《秋声》,又有草书联“诗句清于南海月,挥毫瘦到暮秋山”,皆高剑父精品。我想,这是黎老出发前特意嘱咐助手为我准备的。

如今已愈三十八载,往事恍如昨日,先生那明目、那笑容仿佛还在眼前。

(文/刘曦林,著名美术史论家、中国美术馆研究员 来源:《中国书画》杂志2025年第9期)

艺术家简介

关山月(1912—2000)原名关泽霈,生于广东阳江。国画家,教育家。早年就读于广州市立师范学校本科,刻苦自学绘画。后得到岭南画派奠基人高剑父赏识,成为其入室弟子,并改名关山月。1948年任广州市艺专教授。1958年后,历任广州美术学院教授兼院长、广东艺术学校校长、广东画院院长。坚持深入生活进行写生创作,秉承岭南画派“折衷中西,融汇古今”的艺术主张,追求画面的时代感和生活气息。善画梅,多为巨幅作品,构图险而气势雄。捐赠作品建立深圳“关山月美术馆”。

黎雄才(1910—2001),汉族,出生于广东省肇庆,祖籍广东省高要白土镇坑尾村,毕业于广州烈风美术学校。中国当代国画家、美术教育家、岭南画派第二代杰出代表,曾任广州美术学院副院长、终身教授、岭南画派纪念馆馆长,第五、六、七届全国政协委员。擅长巨幅山水画,精于花鸟草虫,画作气势浑厚,自具风貌,被评论界称为“黎家山水”。

早年师从岭南画派创始人高剑父,1932年赴东京美术学校日本画科留学。三十年代初创作的《潇湘夜雨》获比利时国际博览会金奖,1954年完成长达28米的《武汉防汛图卷》,该作品1956年参加第二届全国国画展时成为焦点,被《美术》杂志持续报道。作品《珠江帆影》由德国博物馆收藏。2001年6月获首届中国美术金彩奖成就奖。2022年12月,肇庆美术馆增挂“黎雄才美术馆”开展艺术研究,2024年该馆承办广东省人民政府文史研究馆书画展并接收捐赠作品。2023年5月,其代表作被列入国家文物局限制出境名单。上海举办的岭南艺术珍品展中设立“松风三境——黎雄才个案研究”专题并展出《迎客松》。