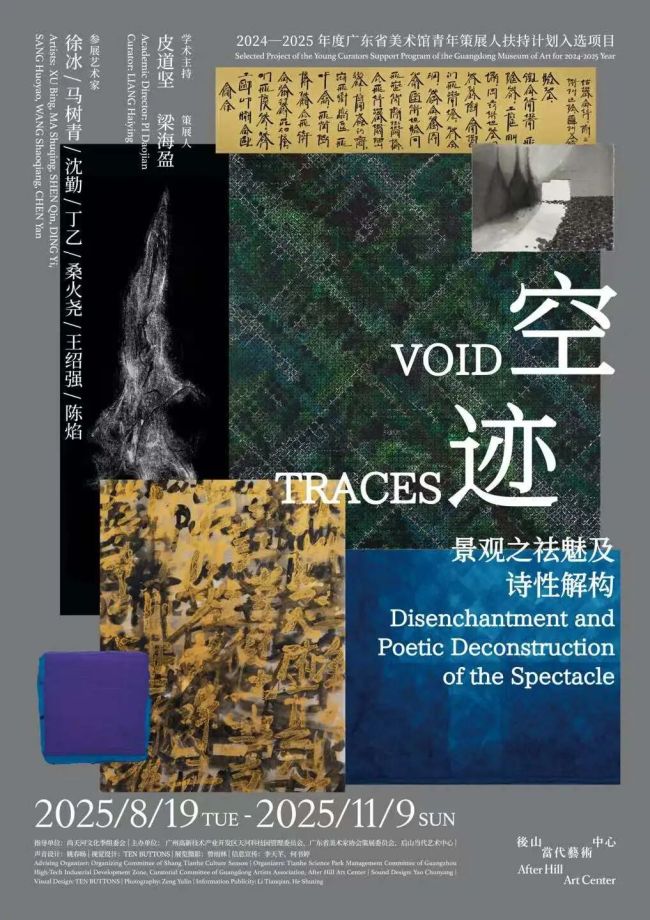

空·迹——景观之祛魅及诗性解构

展览时间

2025年8月19日 - 2025年11月9日

展览地点

后山当代艺术中心

指导单位

尚天河文化季组委会

主办单位

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

广东省美术家协会策展委员会

后山当代艺术中心

艺术家

徐冰、马树青、沈勤、丁乙、桑⽕尧、王绍强、陈焰

学术主持

皮道坚

策展人

梁海盈

声音设计

姚春旸

视觉设计

TEN BUTTONS

展览摄影

曾雨林

信息宣传

李天芊、何书婷

桑火尧参展作品

△ 天外 | Beyond the Sky

80×80cm

绢本综合媒介 | Mixed media on silk

2020

©桑火尧工作室

叠加的方块与交织中透过忽隐忽现的“光”,是我内心深处对未来的希冀,是她引领着我踯躅而行。

(文/桑火尧)

△“空·迹——景观之祛魅及诗性解构”展览现场,后山当代艺术中心 | Exhibition View of Void Traces: Disenchantment and Poetic Deconstruction of the Spectacle, After Hill Art Center

©后山当代艺术中心

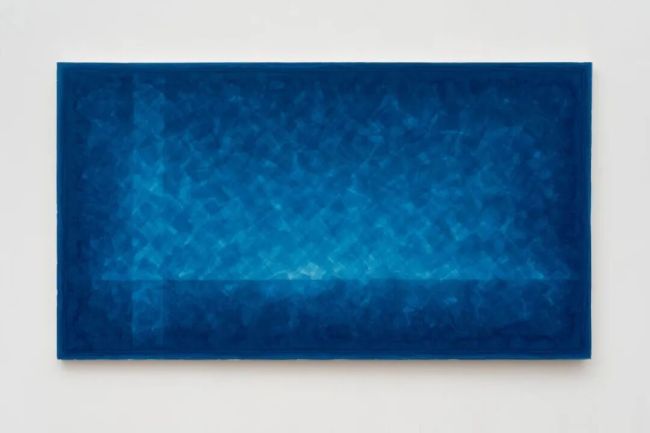

△ 心灵之光 | Light of Mind

122×220cm

绢本综合媒介 | Mixed media on silk

2019

©桑火尧工作室

△ 心灵之光(局部)| Light of Mind (Details)

©桑火尧工作室

桑火尧的方笔层叠的最大特点在其清。为了清,他的方笔总是单纯,尽可能的简淡,也尽可能通透。在极简极透的笔暇之间,蕴着幽微晃动的光,如涟如漪。这一片片波光水气的荡漾,延月挠风,清醴满盈。桑火尧的方法是让墨色变淡,妙机其微。愈淡愈清,愈清则波光水气越生动。注目若久,便会有一种晕,一种入境的“走神”。“白日曜青春,时雨静飞尘。寒冰辟炎景,凉风飘我身。”(曹植《侍太子坐》)明亮阳光下涟漾的春水,吸引古往今来多少诗人的目光。这种“清”的情趣穿越千年,反反复复地蕴藉着我人的身心。桑火尧的“走神”在于这种晕的本身,这种波光气韵的本身。他仿佛失神于这种简透的光晕之中,他又专神于这种至清至简的清光之境里。

(文/许江,中国文联副主席、中国美术学院学术委员会主任)

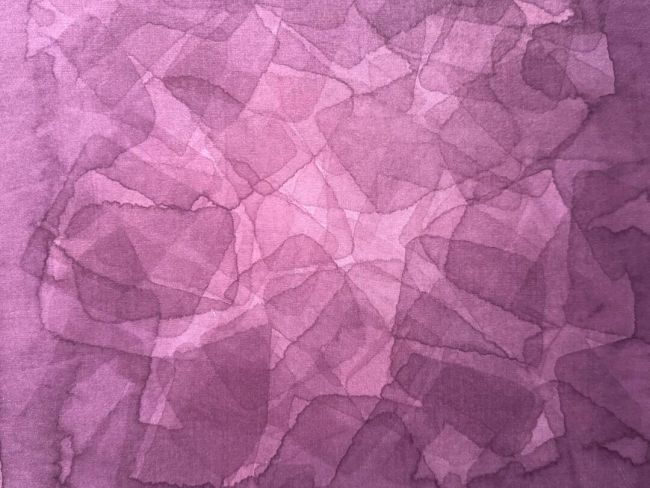

△ 春风里 | Spring Breeze

33×33cm×2

绢本综合媒介 | Mixed media on silk

2020

©桑火尧工作室

△ 春风里(局部)| Spring Breeze (Details)

△“空·迹——景观之祛魅及诗性解构”展览现场,后山当代艺术中心 | Exhibition View of Void Traces: Disenchantment and Poetic Deconstruction of the Spectacle, After Hill Art Center

©后山当代艺术中心

桑火尧的艺术不受色彩和笔触的限制,或辩证的减少正负空间。“少即是多(less is more)”这句格言很好地体现了这样的一个艺术家。

(文/劳尔·萨穆迪奥)

△“空·迹——景观之祛魅及诗性解构”展览现场,后山当代艺术中心 | Exhibition View of Void Traces: Disenchantment and Poetic Deconstruction of the Spectacle, After Hill Art Center

©后山当代艺术中心

△“空·迹——景观之祛魅及诗性解构”展览现场,后山当代艺术中心 | Exhibition View of Void Traces: Disenchantment and Poetic Deconstruction of the Spectacle, After Hill Art Center

©后山当代艺术中心

谈桑火尧的境象艺术

到底桑火尧的境象主义是抽象的还是具象的。在这里我想谈一下,如果我们硬是要把他纳入抽象的话,实际上就是先立了一个标准在那里,然后我们以这个标准为自己的标准。

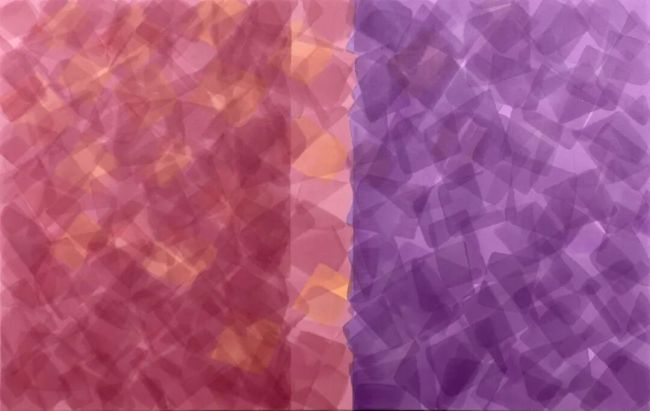

△ 胡笳十八拍 | Eighteen Songs of A Nomad Flute

尺寸可变 | Dimensions Variable

绢本综合 | Mixed media on silk

2020

©桑火尧工作室

我觉得可以不用去考虑它是具象还是抽象,桑火尧的绘画,包括我刚才提到的很多当代水墨艺术家,他们所做的不再像西方的抽象绘画那样把一个具体的事物或者物什给拆卸、分解、抽离,以至于让这个物象荡然无存。端廷对于这样一条路径有很深入的研究,他认为西方的文化逻辑、科学理性主义的思维方式直接导致了他们的抽象绘画。而我们的这一批貌似抽象(就是说没有具体形象)的水墨艺术家的作品是不是应该叫抽象绘画,值得深思。

△花儿|Flower

70×110cm

布面综合 | Mixed media on canvas

2020

©桑火尧工作室

就像我们对老子,但是还有一个“大音希声”,所以“大象无形”应该不是没有形,没有形就不叫象。我们可不可以理解为“无定形”,也就是没有一个具体的形,没有一个可以描述的实在的形,但是有一个你可以去体味、用心灵去把握的一种形,这个形就是中国文化的“象”。这是我对桑火尧这一批艺术家或者以他为代表的这样一批艺术家艺术实践的理解,他们就是不同于西方那种分解、抽离到最后让对象荡然无存的那种抽象方式,他们是创造了一种更高的具象,这种更高的具象就是我刚才说的,我们的心灵可以去体味,可以去感知,可以去琢磨的这样一种象,我认为是一种合和圆融、空灵、虚荡的更高的具象,可以叫它无形的具象,也可以说是无形的抽象。我最近看了德勒兹的两本书,其中有一本德勒兹谈培根的绘画,他提出第三种绘画,既不是抽象的,也不是具象的,我愿意用第三种绘画来概括他们这批当代水墨艺术家的绘画。

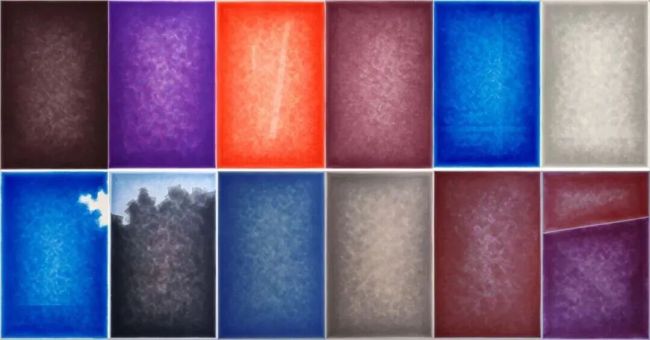

△ 自在化境 | Freedom in Sublimity

190×122cm×12

绢本水墨 | Ink on silk

2008-2018

©桑火尧工作室

△“境象主义——桑火尧作品展·上海”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2019 | Exhibition View of Affective Imagoism - Sang Huoyao’s Solo Exhibition·Shanghai, Long Museum West Bund, 2019

摄影:黄怡、洪晓乐

本世纪初,高名潞、栗宪庭他们就提出了中国现代水墨的理论概念,高名潞提出“极多主义”,栗宪庭提出“念珠与笔触”,这和西方抽象绘画发展到后来到极简主义、极少主义是一个非常有趣的对比。

桑火尧的绘画作品有一个很大的反差和矛盾,这个矛盾就是他的语言,一方面是笔触的繁复叠加和他的视觉图式造成的那种空灵、虚淡、简远的效果是矛盾的,这非常耐人寻味,一层一层地重复晕染。我觉得这样的绘画给我们提供了一个前所未有的解读空间,为什么在艺术语言表达方式上形成这样一种矛盾的现象,我认为是根源于我们文化语境,根源于我们的现实生活,或者说根源于艺术家对现实生活的感知。

△ 达生 | Understanding of Life

215×163cm

纸面综合 | Mixed media on paper

2023

©桑火尧工作室

这个也有人做了阐述,这种繁复、极多和叠加就有东方文化的参禅性质,有内修的功夫,艺术家通过这样一种艺术方式让自己的内心沉静,这也是中国文化“澄怀观道”的传统。所以我把这些画家归了一个类,叫做“水墨形而上”,他们的作品提供一种形而上的思考,体现的是中国哲学、中国文化的精神,最后呈现出来的“象”和这种精神是统一的,他这种行为本身用内修,通过笔墨,通过极多或者是栗宪庭说的“念珠与笔触”这样一个过程,让自己内心沉静下来,从这样一种艺术行为或者艺术活动方式来看,他们的当代性是非常明显的。因此,我们不要跟他们谈是不是当代性,我倒认为这一点恰恰证明了当代性的存在。阿甘本定义当代性说当代就是和我们当下生活的一种歧异的联系,好像是在一起但是又是分离的关系。他是一种审视、反省,体现了艺术家的一种批判态度和精神。

我非常赞赏桑火尧现在做的工作。他虽然是个画画的,但是他在理论上这么积极地思考,非常认真地写文章,我觉得他做的比我们某些搞理论的人做得还要认真,我就非常欣赏。我多次呼吁我们要建构我们本土的现当代艺术理论,高名潞很早也在谈这个事。桑火尧这个文章他发给过我,我已经看了,刚才我又看了一下,他确确实实延续了我们传统的文脉,这里境和象这两个概念或者叫范畴,都是我们中国文化、中国哲学、我们的诗论、文论、画论由来已久的一些概念和范畴,它们承载和包含着非常丰富的中国文化的精神内涵,比如“大象无形”、“凡有所相,皆由心来”,还有中国古代工匠的“制器尚象”,《画论》里“因心造境,以手运心”,等等,他对这些传统概念进行梳理,把它和当下联系起来进行自己的理论思考,这个工作非常有意义,我认为还要有更多的人来做这样的工作。

△艺术家桑火尧创作现场 | Artist Sang Huoyao's Creation Process

©桑火尧工作室

像桑火尧这样一些艺术家,他们今天所处的这样一个地位,我认为与西方抽象绘画在人类文化发展史上所处的探索性地位是一样的,具有同等的文化地位,都是在寻找我们这个混沌世界的真谛,领悟背后的一些东西,然后去赋形,或者叫给他的思考找到一种肉身,道成肉身,把他的概念和思考肉身化,创造出一种前所未有的形式。我看他的作品并不是纯粹的理论思考的产物,而是他作为一个艺术家心灵的表达或者是一个诗人的自由吟唱,是他自己日常经验的一种整合,是通过他独到的笔墨和艺术语言方式表达出来的他对生活的感知和体验,他为我们提供的视觉经验是全新的,是我们以前没有过的,西方没有。我刚才讲了那么多中国艺术家,他们都是不相重复的,每个人都有自己的面貌。在这点上,我认为由我们的传统里面生长出来的当代艺术是很令人鼓舞的。

(文/皮道坚,中国美术家协会策展委员会副主任、广东美术馆学术委员会副主任 来源:后山当代艺术中心)

艺术家简介

桑火尧,1963年生于浙江,中国美术学院国画系毕业,获硕士学位。中国艺术研究院艺术创作指导委员会委员,中国艺术研究院中国画院副院长,一级美术师,中国美术家协会原理事,清华大学吴冠中艺术研究中心研究员。现工作生活于北京。