在艺术世界中,总有人以独特姿态和不懈追求,书写自己的艺术人生。王一飞以其独具一格的艺术特色、与时俱进的教育理念及对传承传统文化的执着精神,成为当代中国画创作研究领域和高等艺术教育界的翘楚。他的艺术轨迹,汇成了一部融合艺术创作、文化传承与教育创新的精彩篇章。

王一飞老师创作中

艺术启蒙:家庭浸润,早期奠基

王一飞的艺术基因,自幼萌发于浓厚的艺术氛围中,其母辛勤投身绘画事业,刻苦创作,为他营造了充满艺术气息的成长环境。少年时在太原市少年宫,他师从郭诚意先生学习中国山水画,从树石法:鹿角、蟹爪、斧劈皴、披麻皴等传统笔墨技法入手,进行系统研习。虽因年幼而对传统绘画的理解尚显稚嫩,但其少时的笔墨修习之功已为日后的艺术发展奠定了童子功绘画基础。

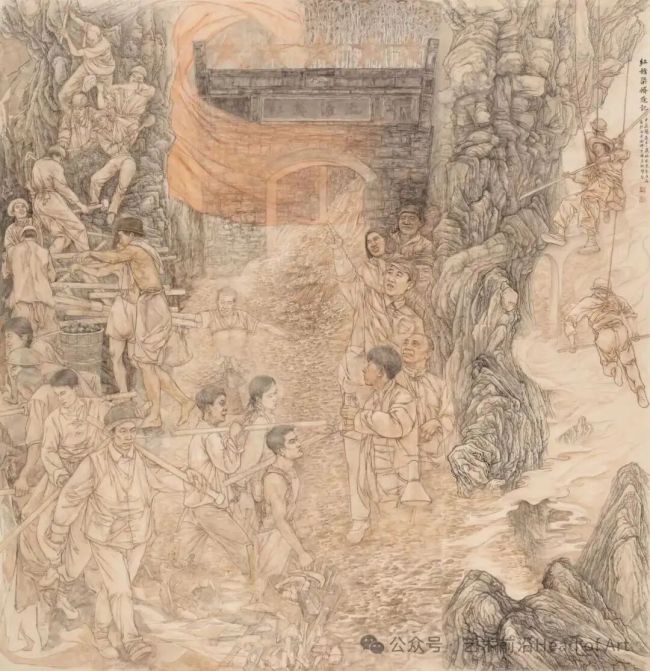

《山河新装-红旗渠修造记》 235cm x 226cm 2024年

国美求学:名师云集,技艺精进

初中毕业后,王一飞凭借优异成绩考入山西省文化艺术学校中国画专业。在山艺的四年学习中,其师受益于浙江美术学院的进修学习,为王一飞带回了浙美宋忠元、顾生岳先生等老一辈艺术家的独特文脉与绘画艺术思想。虽远在北方,但深受来自浙江杭州的传统绘画文脉熏染,王一飞立志考入浙江美术学院(现中国美术学院),这一决定即成为他艺术生涯的关键转折。

1994年,王一飞如愿考入中国美术学院中国画系人物画专业。时任班主任的唐勇力教授注重素描造型教学,通过高强度的训练为他提升造型能力;尉晓榕、冯远等先生的笔墨与写意课程,则拓宽了他对传统笔墨精神的认知。王一飞大三时,已退休的顾生岳先生被时任中国画系副主任和班主任的唐勇力教授请回教授工笔重彩人物画课程,王一飞感念顾老艺术精神与艺术知识之珍贵,日夜钻研不敢有所停歇,即于此期,艺术水平得到了显著提升。

本科毕业之际,王一飞获书法专业辅修机会,在祝遂之等先生悉心教导下学习书法、篆刻,深刻理解了赵孟頫“书画同源,以书入画”理论的核心精神,丰富了对中国画笔墨内涵的理解,这段难忘的学习历程进一步完善了其技法系统,并为日后的创作注入了深厚文化底蕴,使其作品更具书卷气息。

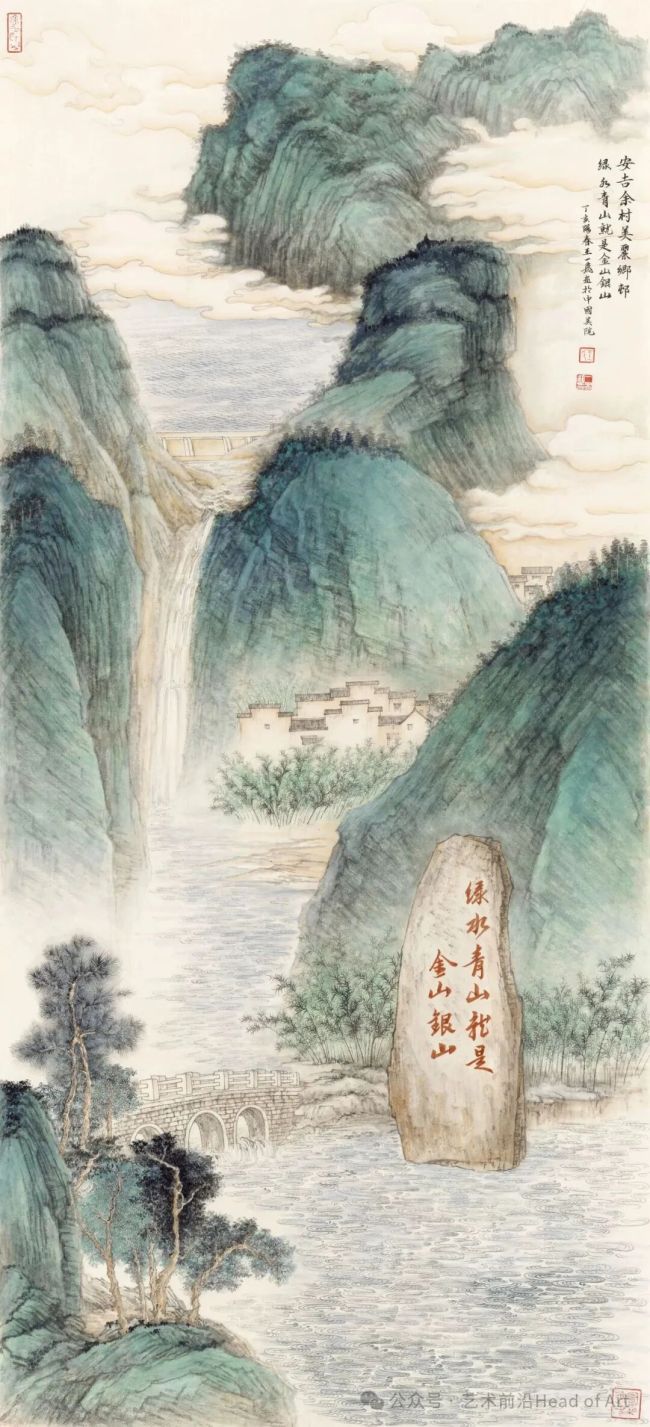

《绿水青山就是金山银山》 136cm x 60cm 2019年

《葛长庚-水龙吟·采药径·云屏漫锁空山-词意》

180cm x 97cm 2022年

《源塘小景》 29cm x 20cm 2019年

《江山如画图》470cm x 70cm 2025年

文博深耕:鉴赏提升,内涵升华

从国美中国画人物和书法专业毕业后,王一飞有幸进入浙江省博物馆书画研究部工作。在这里,他得以大量观赏历代绘画真迹,从《富春山居图》到浙派诸名家;先后组织了“海上四任”到潘天寿等先生的书画展览;尤其是浙博馆藏的黄宾虹先生五千余件作品,大大丰富了王一飞对书画笔墨的深入理解;深厚的馆藏资源与高频的备展、作品整理研究工作,都推动了王一飞实现与古代艺术大师们的时空对话。也因多次艺术大展的工作需要,他与文物界专家保持密切交流,并通过不断学习,提升了鉴赏方法论的深刻认知,对中国画的笔精墨妙以及中国人文传统的深厚内涵有了更为深刻的理解:所谓文以载道,中国画不仅是笔墨的积淀,更是文化的传承与东方精神的汇聚。

《素梅十六首—王冕》 240cm x 240cm 2022年

《溪山无尽意-四画僧造像》 275cm x 220cm 2020年

创作理念:聚焦历史人物与释道题材

继承传统与创新发展并重

王一飞的人物画作品题材常聚焦于历史人物与释道仙佛,大体上源于他在山西这一文物大省的成长经历。山西各地遗存的众多的古建筑、壁画、彩塑,作为生动可感知的艺术人文历史,使他从小耳濡目染,建立了对中国传统文化的崇仰之情。在他看来,历史与释道人物画是中国画学传承发展中的重要源流,其图像系统中亦蕴含了深厚的人文底蕴和哲学思想,更是中国人物画学习、创作和研究都不能跨过的重要基石。

在历史人物和释道人物画创作之中,他以传统笔墨为文脉源流,在画纸上以十八描勾勒出人物的神韵与风采。同时,他也不拘泥于传统,在创作中融入充满现代性的审美观念和表现手法,让古老的释道人物题材焕发出新的生机与活力。王一飞认为,将儒释道三学传统文化传承和学院派教学方法有机结合,是中国传统文化在当代语境下的创造性转换和创新性发展的重要组成部分。

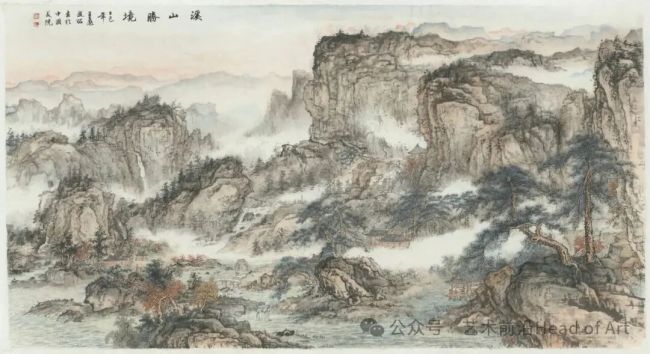

《溪山胜境图》 249cm x 129cm 2025年

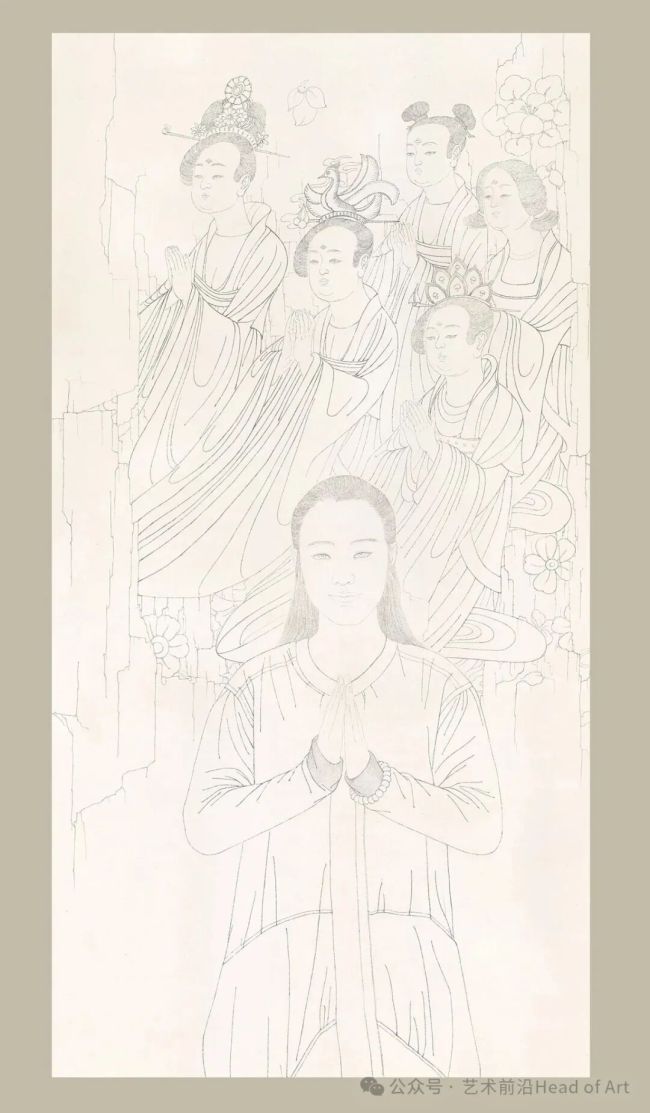

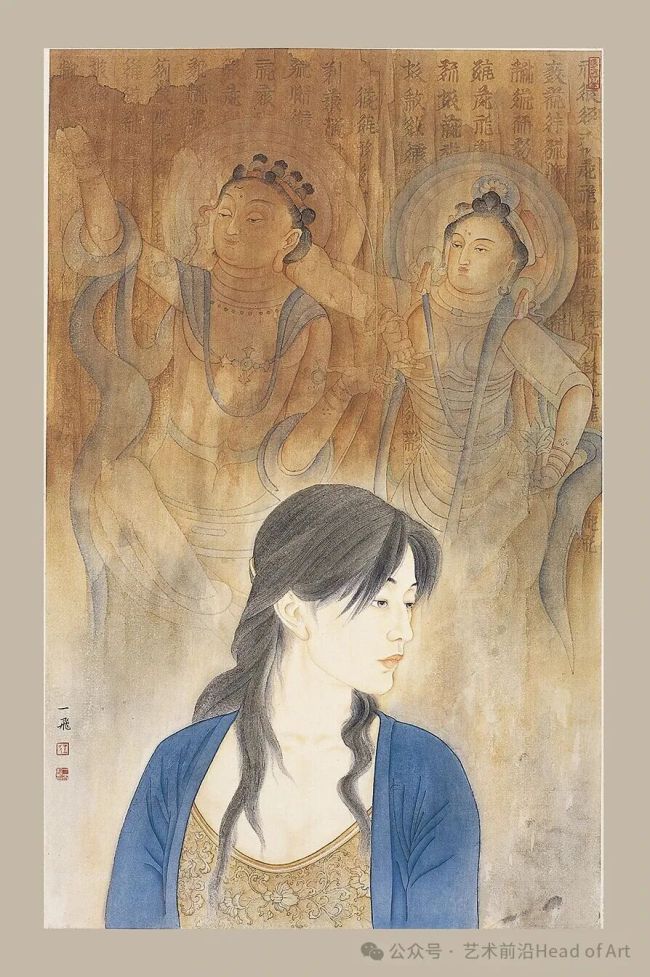

《梵音系列-丽人百合》 86cm x 65cm 2012年

《梵音系列-祈》 116 x 66cm 2013年

《梵音系列-冥》 105 x 165cm 2014年

《松壑晴峦图》 青绿山水屏风 75cm x 60cm 2025年

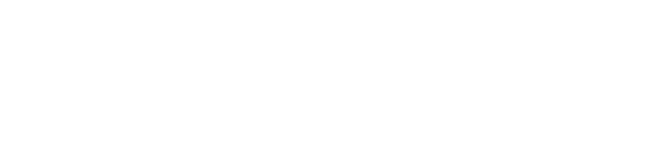

教学耕耘:双肩挑担,育人为先

2002年中国美院象山校区的建设伊始,王一飞怀着对艺术教育的满腔热忱回到母校执教,受命组建中国古代艺术品修复与保护专业,在双一流学科美术学的学科背景下,投入新专业培养方案、课程体系构建和教学大纲的编撰工程,执教十年间培养出一批艺术品鉴赏与文物保护专业人才,为保护和传承中国古代艺术品贡献了一己之力。

在任职于中国美院教务处及研究生处的十四载期间,王一飞依旧不忘教书育人和艺术研创的专业使命与工作本分,始终将教学、创作、研究等放在日常工作中的重要位置,从本科教学到硕博研究生培养,努力践行国美“四通”人才的培养理念,于教学实践中推动学科与专业内涵建设,教学相长,研创并重。

王一飞认为,未来的绘画艺术发展,需要在坚守传统的同时,与时俱进,顺应人工智能、数媒艺术发展的时代趋势。他倡导学生既要原汁原味地传承中国画正统衣钵,又要具备文化层面的国际视野和当代性观念,将传统与现代相结合,艺理融通,创造出更多具有鲜明时代特色的艺术作品。

《吾心归处是敦煌》 180cm x 90cm 2020年

王一飞借用高世名院长的一句话概括了浙派人物画未来的发展:“到源头饮水,与伟大同行。”他认为,任何画派都有其特定的历史面貌,也曾走过了各自不同的历史阶段,浙派人物画的未来要在传统方面继承存续、取法乎上,从古代艺术中汲取营养,同时体现艺术时代性,从而在新时代焕发生机与活力。

王一飞教授的艺术之旅,是对传统的执着追求与对创新的不断探索。他的艺术经历,也将持续激励更多学子在艺术的道路上不懈前行。

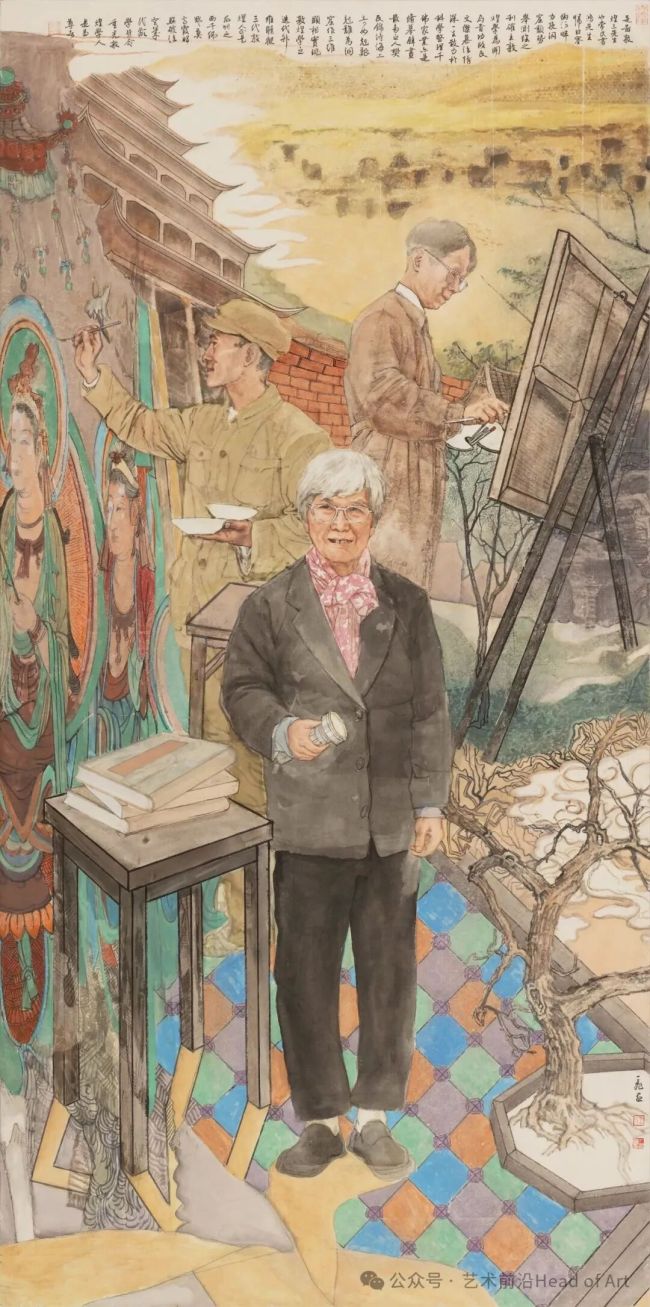

部分教学图片

.

.

王一飞部分作品展示

《溪山行者范宽造像》 180cm x 95cm 2001年

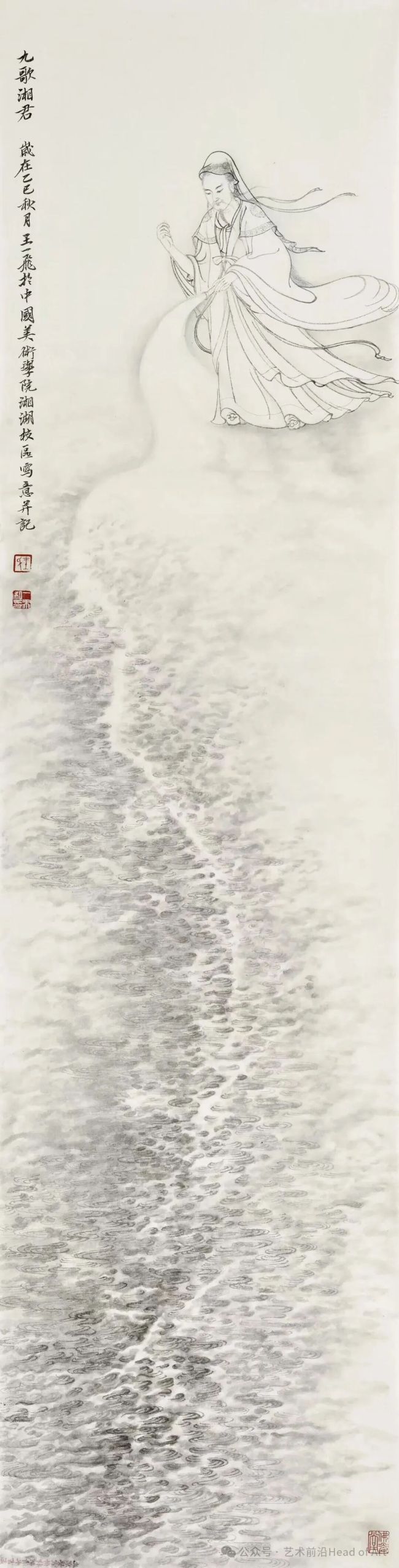

《九歌.湘君》140cm×39cm 2025年

《狮子吼》 27cm x 67cm 2023年

(来源:艺术前沿)

画家简介

王一飞,艺术学博士,教授、博士生导师。中国美术学院中国画系本、硕、博学历,师从尉晓榕教授、唐勇力教授、范景中教授,主攻工笔人物画与青绿山水画创作。

现任中国美术学院研究生处处长、研工部部长、学科建设处处长;中国美术家协会民族美术艺术委员会委员;国家艺术基金评审专家,教育部本科教育教学评估专家,教育部学位中心学位论文评审专家。