当下,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

在中国画的璀璨星河中,工笔花卉恰似一颗历经岁月打磨却愈发璀璨的明珠,自唐宋的精工细作中一路走来,承载着无数画者对自然与生命的诗意咏叹。当时代的浪潮奔涌至当代,画家黄丹松以数十载的潜心淬炼,在这颗明珠上镌刻出属于自己的艺术纹路。他的工笔花卉,绝非对古人范式的简单复刻,而是以线为骨、以色为魂,在形与神、技与道的博弈中,构建起兼具当代审美意趣与传统笔墨神韵的艺术新境。

窗前月·弦月53×63cm纸本2024

线,是黄丹松工笔花卉画作的筋骨所在。他的线,脱胎于传统书法的金石气韵,却又在长期的艺术实践中融入了个人性情与当代感知。观其线,或飘逸如流云,或刚劲如屈铁,每一笔都裹挟着画者的情绪与修养。他性格安静,故而笔下线条稳健从容,无丝毫躁气;他浸润传统笔墨日久,故而线条中金石之味、书法之力沛然流转,却又不彰不扬,恰如清风徐来,自然成韵。无论是花卉的绰约姿态,还是枝叶的舒展向背,线条都成为其精神性的外化,让观者于毫厘之间,便能触摸到画者对生命形态的独特理解。

窗前月·满月53×63cm纸本2024

在色彩的运用上,他不满足于传统工笔花卉的设色套路,而是将色彩作为表达情绪、营造意境的重要媒介。其色彩或浓烈如焰,或淡雅如雾,或冷暖碰撞,或和谐交融,每一次着色都是一次对视觉张力的精准把控。用色彩的层次与对比,在画面上构筑起一个个或热烈、或幽寂、或绚烂、或清寒的精神场域。这种色彩的表达,源于他对自然、对生活的敏锐感知,以及对色彩语言当代性的深刻思考。他让色彩在工笔的语境中焕发出新的生命力,使得他的花卉作品在带来视觉冲击之余,更具情感的穿透力。

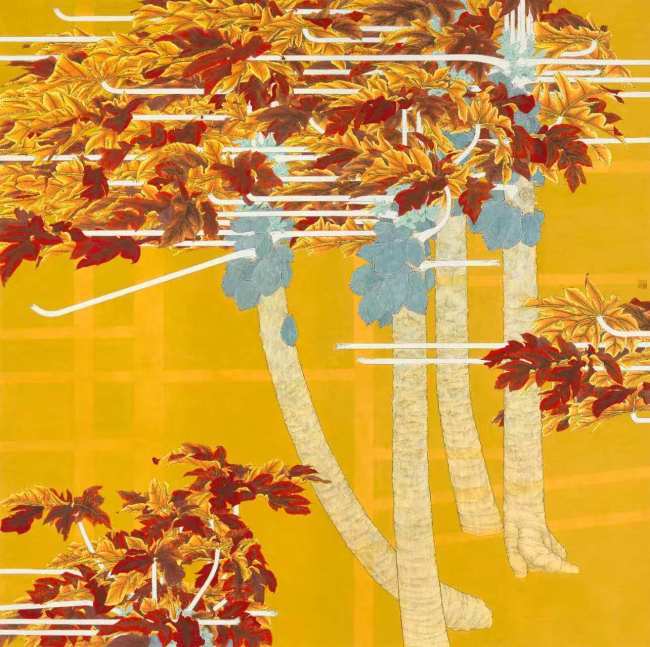

赤彩染就华园景180×180cm纸本2024

画面的经营位置,是黄丹松画作的又一精妙之处。他对画面的悉心经营,早已超越了对物象布局的简单考量,而是上升到对形式与内容、视觉与精神的整体架构。在他的作品中,真假、实虚的辩证关系被演绎得淋漓尽致。这其中,既有线条的构成之美,也有块面的呼应之趣,更有色彩的对比之妙。在他的画作中,每一朵花、每一片叶都被赋予了恰当的位置,既独立成趣,又相互呼应,共同构成一个和谐的整体。这种对画面结构的精心经营,使他的作品在视觉上呈现出一种冷静的理性之美,却又饱含着感性的温度。

窗前月·新月53×63cm纸本2024

黄丹松的艺术实践,是对“艺术之大端于求变”这一命题的生动诠释。他的“变”,深植于传统的根基之上。数十年对传统的浸润,让他对工笔花卉的笔墨精神、审美意趣有着透彻的理解。这种理解并没有成为他创新的桎梏,反而为他的“求变”提供了丰厚的养分。他并非盲目地追随时风,而是在传统的脉络里寻找新的表达可能。在他的作品里,我们能看到一种超越技法层面的精神追求——当喧嚣的世俗纷扰被隔绝于画外,那份归于清净的画旨,便在笔墨间自然流露,让他的画作在当代画坛中显得格外沉静而富有力量。

窗前月·盈凸53×63cm纸本2024

若将黄丹松的工笔花卉创作置于当代美术生态中审视,其价值更显多维而深刻。他以数十年如一日的坚守与突破,在工笔画的传统语汇里,注入了属于这个时代的精神质感与审美表达。那些流转于线条间的金石气韵,那些跳跃于色块中的情绪张力,那些经营于画面里的意境哲思,不仅是个人艺术语言的成熟彰显,更为工笔花卉这一古老画种在当代的传承与发展,提供了极具启示性的实践样本。他的创作告诉我们,真正的艺术创新,从来不是对传统的割裂,而是在深耕传统后,于精神与形式的双重维度上,开出的一朵属于当下的艺术之花。而这朵花,正以其独特的姿态,在当代美术的园圃中,散发着清幽的芬芳。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

风阵阵39×39cm纸本2024

夏正浓50×50cm纸本2025

栀连澄心35×46cm纸本2025

左江之左42.5×32cm纸本2025

醉东风34.5×34cm纸本2024

画家简介

黄丹松

1971年出生于广东揭阳。

1996年毕业于汕头大学美术设计系美术教育专业,文学学士。

2013年毕业于广州美术学院中国画学院,文学硕士。

2019年毕业于中国艺术研究院研究生院,艺术学博士。

师从林若熹先生。

现为广西艺术学院教师。

出版:

《黄丹松工笔花鸟画精品集》,福州:福建美术出版社,2019.7

《黄丹松作品集》,北京:文化艺术出版社,2013.9