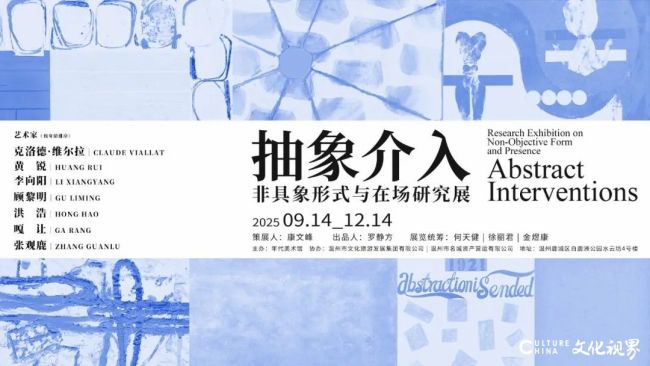

抽象介入——非具象形式与在场研究展

展期

2025.09.14-2025.12.14

艺术家

(按年龄排序)

克洛德·维尔拉、黄锐、李向阳、顾黎明、洪浩、嘎让、张观鹿

策展人

康文峰

出品人

罗静方

展览统筹

何天健、徐丽君、金煜康

主办

年代美术馆

协办

温州市文化旅游发展集团有限公司

温州市名城资产营运有限公司

地址

温州鹿城区白鹿洲公园水云坊4号楼

策展人评论

艺术家顾黎明,以抽象的语言解构在地文化符号:拓印、拼贴、书写、山水、装置、物质媒介之间,在绘画之根和绘画本体之后,以问题意识的方法介入创作。他通过粗粝的刮擦、恣意书写的线条与层叠的色块,在画布上构建了一种“文化地质层”。这种创作不是对文化的怀旧式复刻,而是让抽象形式介入在地性文化中,转化为一种悬置于记忆与自然之间的变化关系,追问传统如何以非具象的方式持续在场,使文化根脉在与抽象语言的交锋中,显影出相互的坚韧与活性。最终,他的画布和装置成为一个充满张力的新场域:既回荡着远古的仪式感,又闪烁着当代质疑的光芒,实现了在绘画本体论层面上对文化传承的深刻重构。

参展作品赏析

顾黎明《浮世》

布面丙烯、油彩、色粉、大理石及不锈钢等

450×200厘米

2024年

取自山东青州龙兴寺遗址。构图以出土埋层三条中轴线的佛像窑址为鉴,吸收现代抽象和极简艺术表现方式,运用现代造型手法,将北齐、北魏不同时期具有典型佛造像元素,抽离为线性视觉语言。

大面积的黑色强化了中国传统母色-玄色“素心无染”的文化理念;金色则暗示了龙兴寺昔日曾经的辉煌。作品利用墙面二维延伸到地面三维装置的空间视觉效果,未雕凿的汉白玉石,与画面一个个排列虚空的佛形构成了对比,增加历史浮现的空间视觉张力,表达了昔日的文化理念回归本源,浮世重现。

顾黎明《山水赋——鹊华秋色之六》

布面丙烯、油彩及宣纸拓印拼贴等

195×130厘米

2012年

此作品可以从三个方面解读。一、拓,对赵孟頫笔下的《鹊华秋色》华不注山之石进行拓印,在拓的过程中,通过“触感”的痕迹,去感受山石的传统古意章法与现实在场性的时空关联,反思自然,探索传统的山水秩序在当今社会人的感觉问题;二、皴,在这其中,作者将其与传统山水画论中的“十六皴”与现代抽象艺术语言相互融合,在规训与偶发中产生再造艺术语境;三、拼贴,把拓印切割并拼贴、构成不同山石的形态,借鉴汉代画像石的阴刻图像呈现方式,分解华不注山原有的基本形貌。

顾黎明《山水赋——鹊华秋色之六》作品局部

作品尝试解构和拼贴的表现手法,表达现代人在信息图像化时代,对传统、人与自然以及东西方文化语境下杂糅的观看方式,通过一种非线性叙事,呈现出当代人的情感境遇。

顾黎明《山水赋——仿张僧繇“雪山红树图”之一、二、三》

卡纸上色粉、墨、树脂胶等

107×77厘米×3件

2018年

对六朝梁时期的画家张僧繇的《雪山红树图》进行了重新解构。此三联组画与《雪山红树图》同样都为竖向构图,也可以辨认出远景中作为画面主体的巨大山形。只不过原作中完整且连贯的形体被解构,借由拼贴、涂抹、勾勒等多种复杂的方式,重新组成新的空间。

顾黎明《山水赋——仿张僧繇“雪山红树图”之一》

卡纸上色粉、墨、树脂胶等

107×77厘米

2018年

画面背景中,梅兰竹菊的象征图像隐约显现。在交织的线条与色线中,散落的笔触与色感触动纸性的内在魂魄,生成诗性的文本空间。

顾黎明《山水赋——仿张僧繇“雪山红树图”之二》

卡纸上色粉、墨、树脂胶等

107×77厘米

2018年

中间作品的色彩仿效了现代图像色彩的效果,着意在左右的充满人文气息的石绿色彩的衬托下,构成了当代图像与传统人文图式冲突的世界。

顾黎明《山水赋——仿张僧繇“雪山红树图”之三》

卡纸上色粉、墨、树脂胶等

107×77厘米

2018年

展览现场

(来源:年代美术馆)

艺术家简介

顾黎明,著名艺术家,中国抽象绘画代表人物之一。2009年获中国美术学院油画专业博士学位。现为清华大学美术学院绘画系教授,博士生导师,中国美术家协会油画艺术委员会委员,中国油画学会学术委员会委员,中国国家画院研究员。他是20世纪80年代抽象艺术的积极倡导者,“八五新潮”后立足于中国传统文化基础进行当代语言转化,延续几十年的“门神”系列及后来的《山水赋》系列,已经成为当代语境下传统文化符号与象征意义语言转换的经典案例。他长期致力于民间年画、敦煌壁画、传统山水艺术图式的艺术研究,建构了具有鲜明个人风格的抽象表现绘画形态。