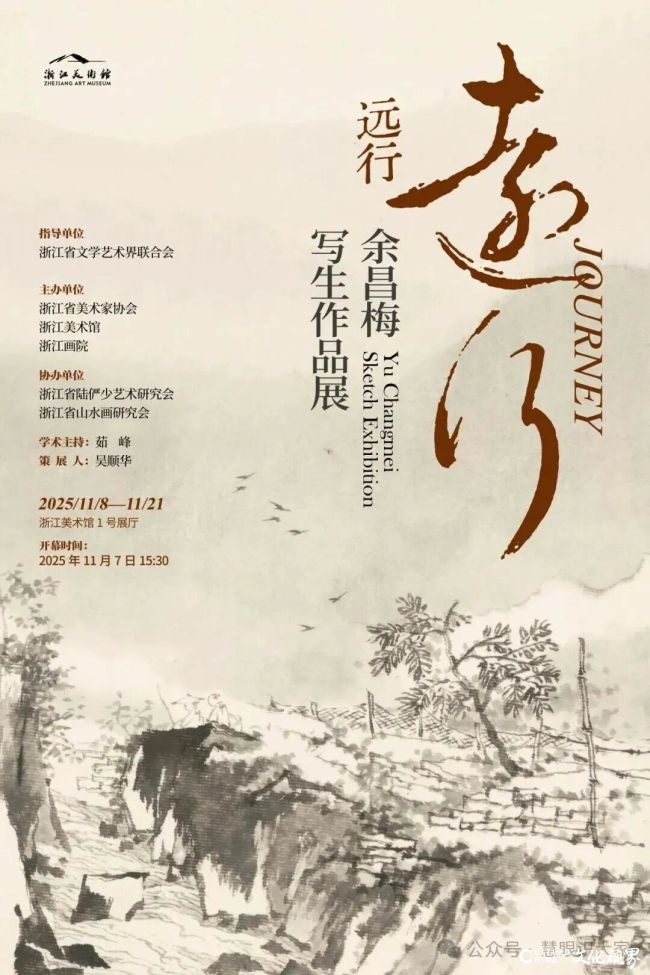

“远行——余昌梅写生作品展”

指导单位

浙江省文学艺术界联合会

主办单位

浙江省美术家协会

浙江美术馆

浙江画院

协办单位

浙江省陆俨少艺术研究会

浙江省山水画研究会

学术主持

茹峰

策展人

吴顺华

展览时间

2025/11/8-11/21

展览地点

浙江美术馆1号展厅

开幕时间

2025年11月7日15:30

画笔游过山河秋

远行,像是走了很久很久,浅草池塘已变成田田荷叶,山川河流大地已幻化成风景,远得江河湖海的模样越来越模糊。但,余昌梅依然是哪都去过哪都没去。

写生,像是写了很多很多,与日月星辰见证颠覆与比较,与空中浮云凝聚成一个想象,渐渐忘却了写生也有争论。然,余昌梅依然日日往返在饱满的宣纸里。

往往,宣纸堆里,欢畅时饱满,深沉时无奈,随风起落时,又仿若高低不齐的原野,风力不定,节奏不齐,摇晃之间,幸是墨滴浸透纸背,映照远行的足迹。

落纸三千浅浅冬……

01远行者致广大

温润,隽永,奇峭;诗意,浪漫、放达——11月7日“远行——余昌梅写生作品展”将在浙江美术馆精彩呈现。

展厅里,光束下,浙江画院画师余昌梅用他经年心血凝结成的120件精品力作,为我们展现了一幅又一幅这样的画面:

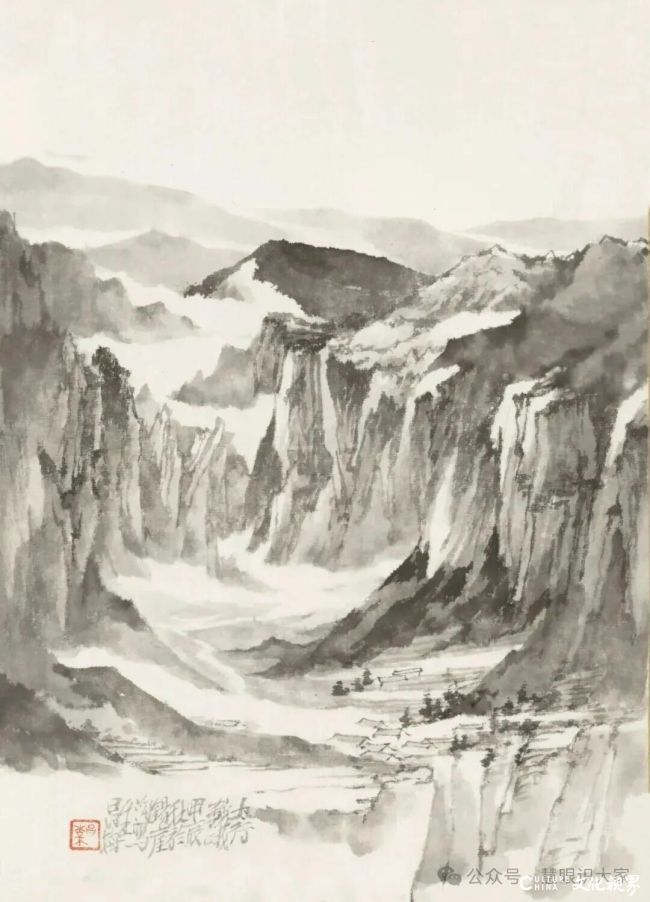

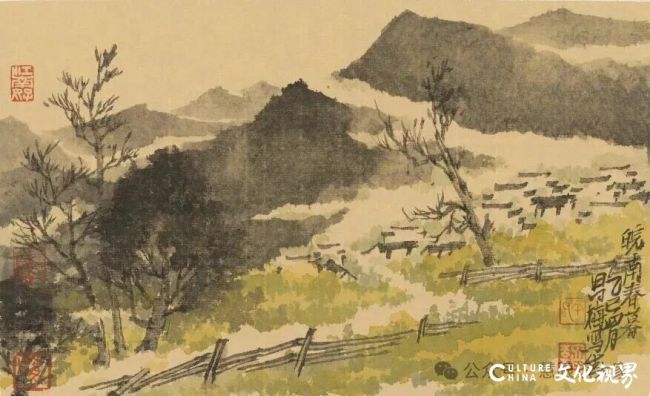

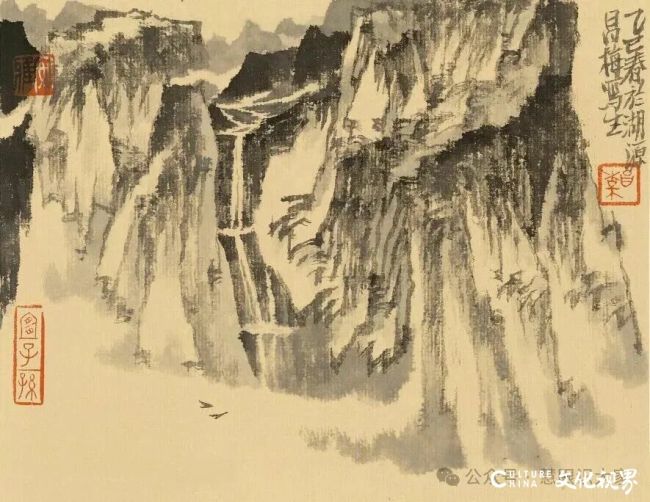

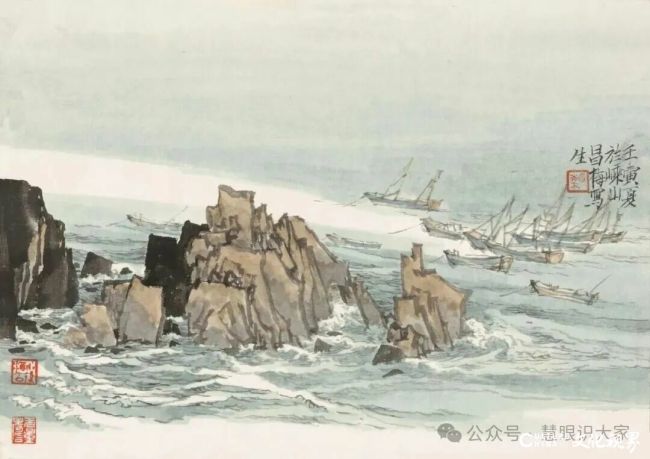

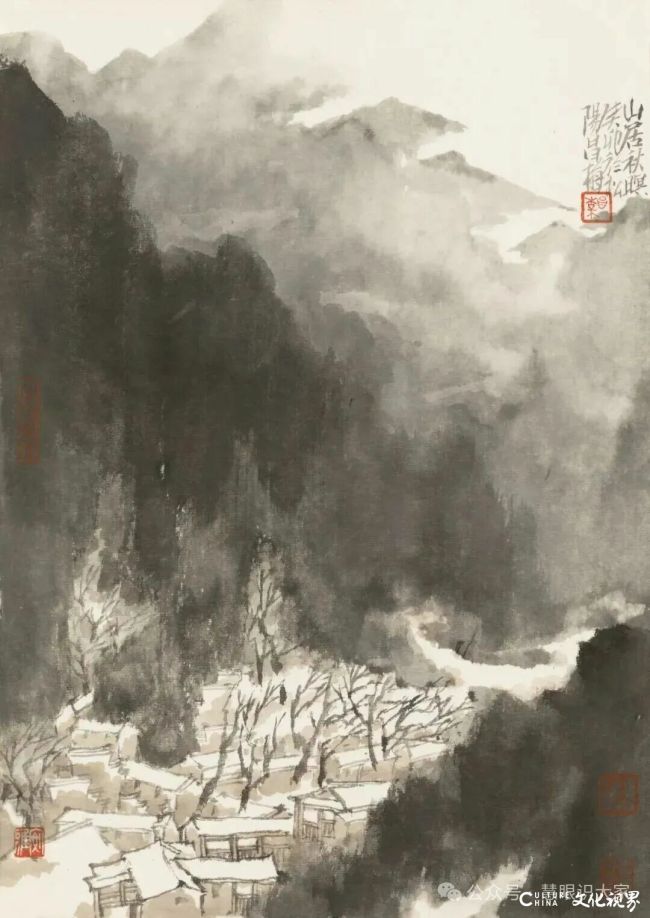

他画奇秀的雁荡,画险峻的太行;他画南方的丹霞春色,也画北国的寥廓霜天。他写雁荡,山势如水涛般起伏延展,豪放飘逸,律动感很强;他画太行,强有力的走笔与磅礴的气势结合恰当。南北各地崇山峻岭博大厚重的体量感或无尽的阔远感,在他笔下得到生动体现。

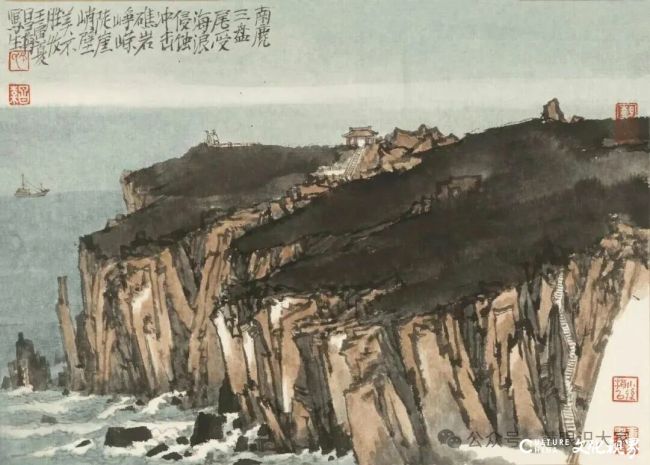

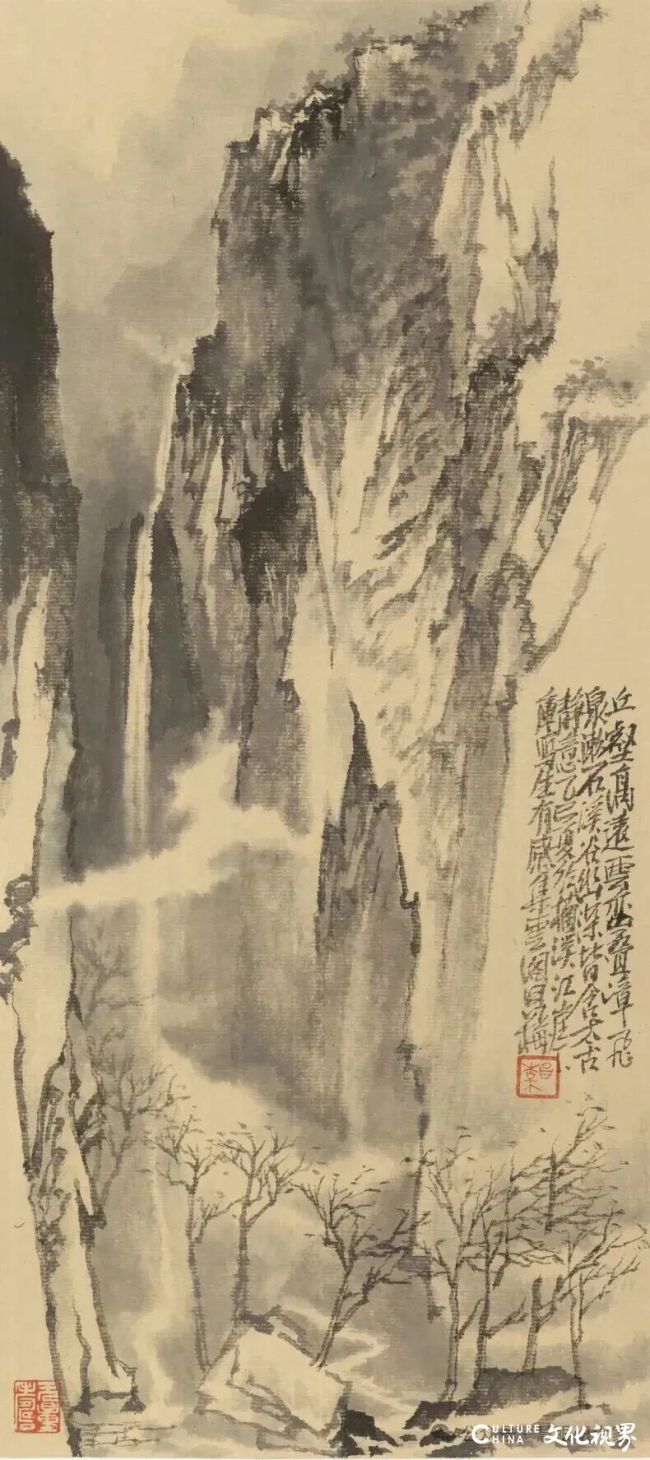

比如,他的《太行巍峨》《海疆行系列》《崖壑高远》《雁岩云烟》……作品布局大开大合,章法险得出奇,画面中悬崖凌空欲飞,陡峭的石壁压顶逼人。若无过人的胆识与较强的笔墨驾驭能力,这种布局极容易陷入窘境。但余昌梅由于注重峰峦山崖的呼应关系,所以能够险中求稳,不给人突兀之感。同时,变幻无踪的烟岚云气形象也有助于画面的均衡,因此整幅作品既沉郁大气,又奇峭瑰丽,引人入胜。

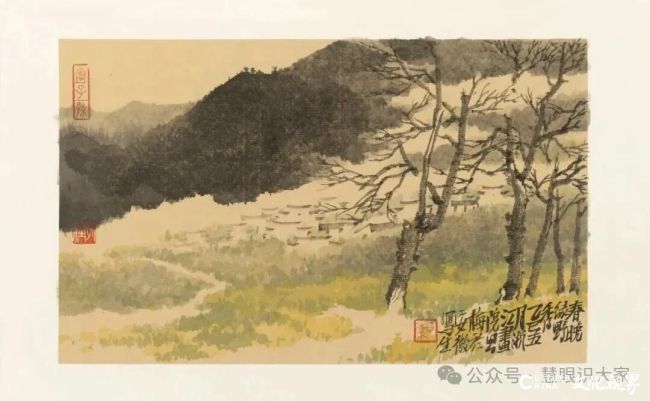

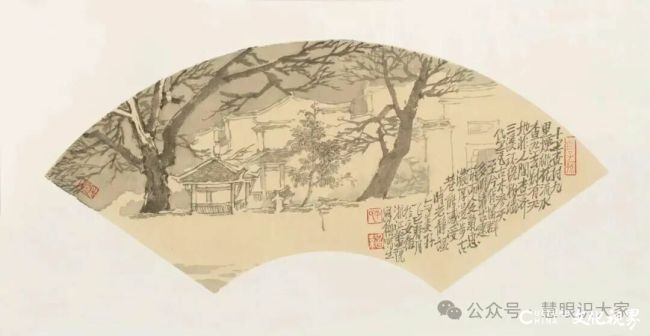

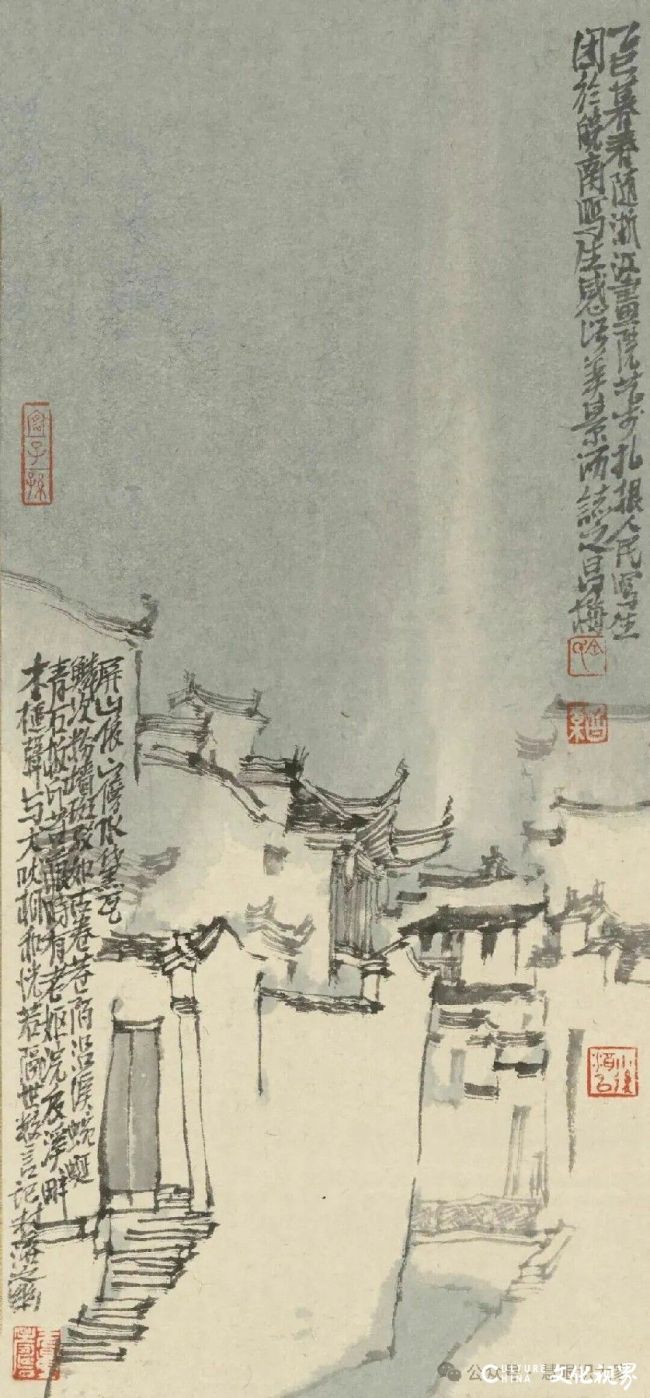

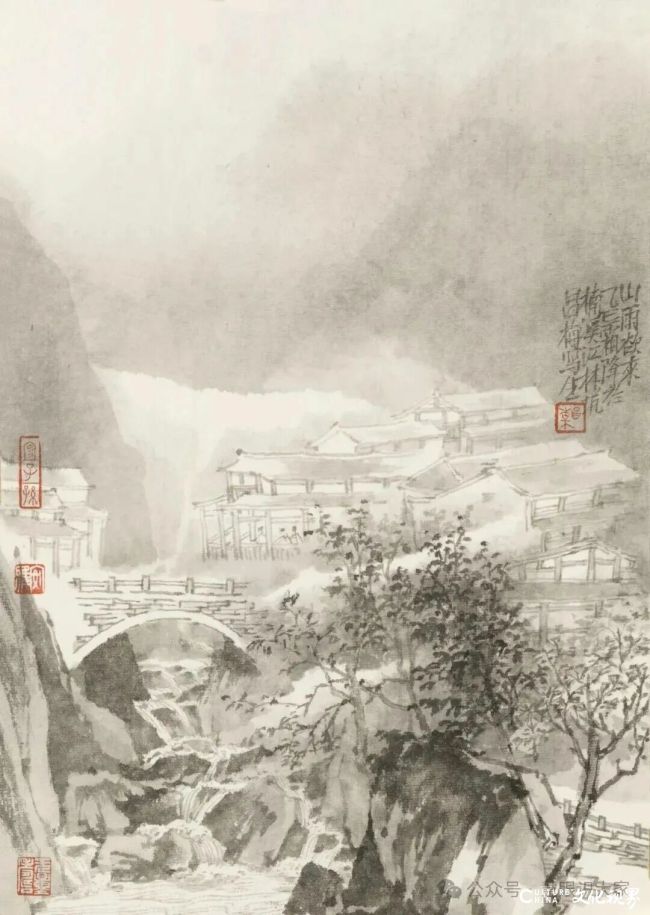

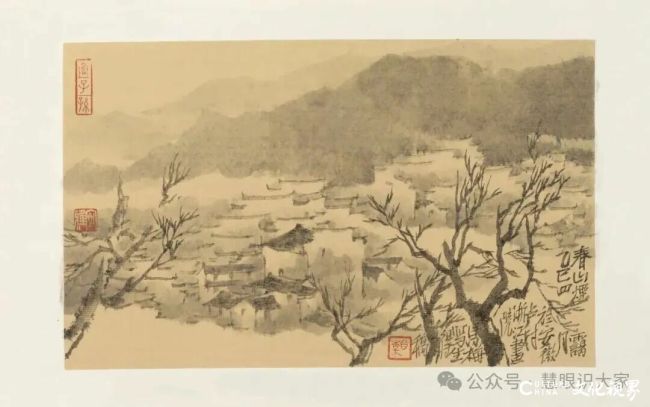

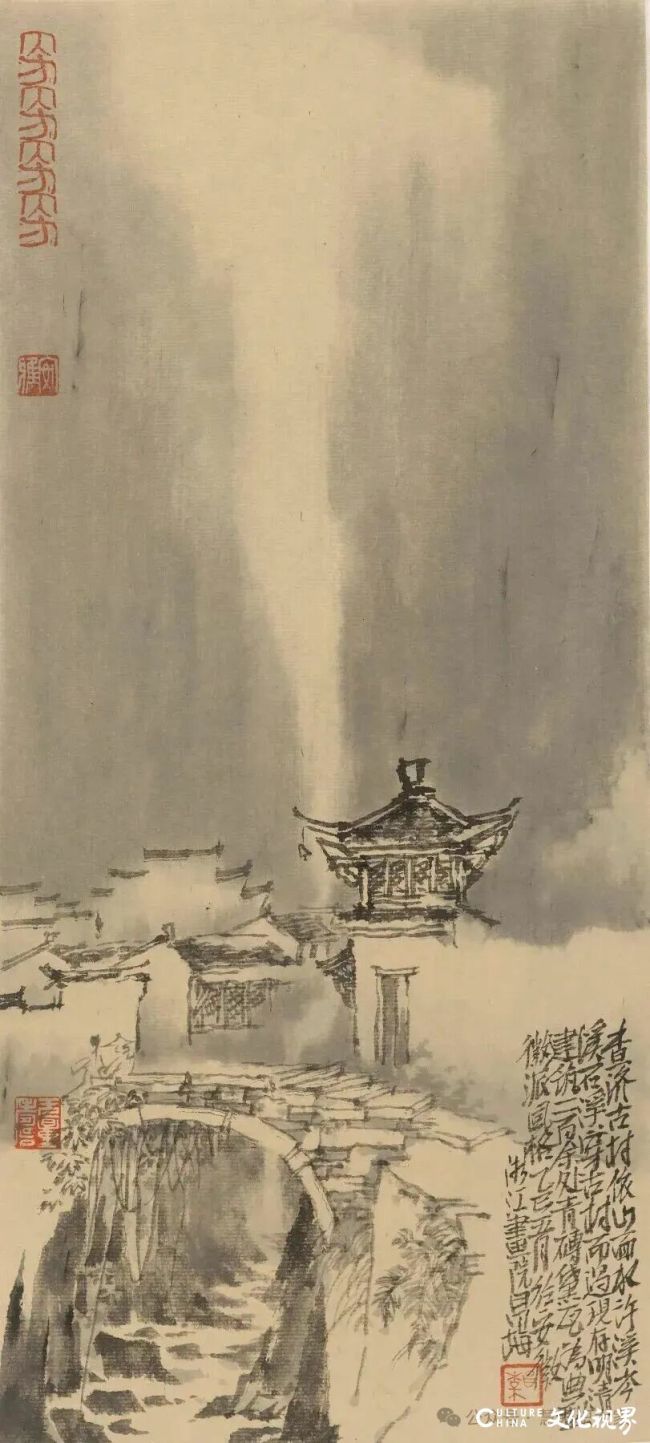

比如,他的《山居秋暝》《嵊泗枸杞岛》《查济古村》《皖南民居》《山乡雨韵》……作品墨色丰厚,静谧的山坳间,粉墙黛瓦的民居掩映在绿树丛中,曲折的溪流与石桥相映成趣;小园里杂花生树、新篁拔节;清秋的早晨,农家短墙外丝瓜藤上缀满了晶莹的露珠……作品中偶尔出现人物的身影,譬如农家院门前的少妇和台阶上玩耍的儿童,这些细节描绘,为画面平添了生活气息,也使作品具备田园风情画的意蕴,让观者感受到寻常人家平凡安宁的生活。

比如,在浙南温州的文成、太顺、平阳、永嘉等地,余昌梅将自然风光和古村落两大内容进行结合穿插,这不仅让余昌梅在写生过程中个人感受更丰富,更益于探索更广阔的艺术语言表现。

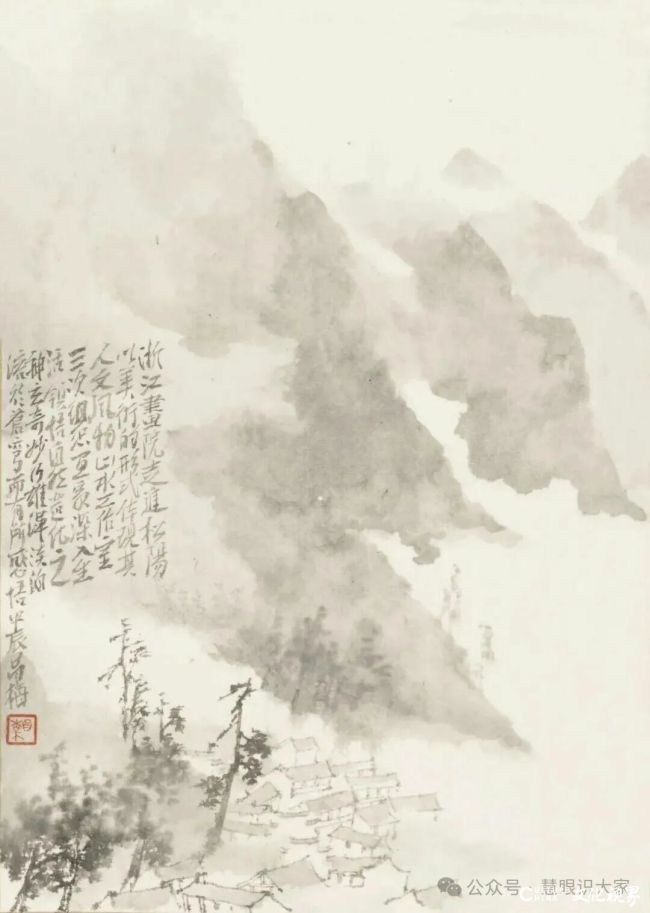

所幸,余昌梅笔下的“江南”因雅俗共赏,却又不满足于在“小桥流水”和“小园幽径”中浅吟低唱,他有着更高更广更远的追求——或细腻描绘山川大地的湖光山色,或深情捕捉乡村的宁静祥和。每一笔都蕴含着余昌梅对生活的独特感悟和对美的无尽追求。透过这些写生作品,观众不仅能够领略到原野的自然美景,更能感受到余昌梅对时代的深刻洞察和对艺术的执着热爱。

远行,让余昌梅用灵动之笔在作品的精微处见广大。

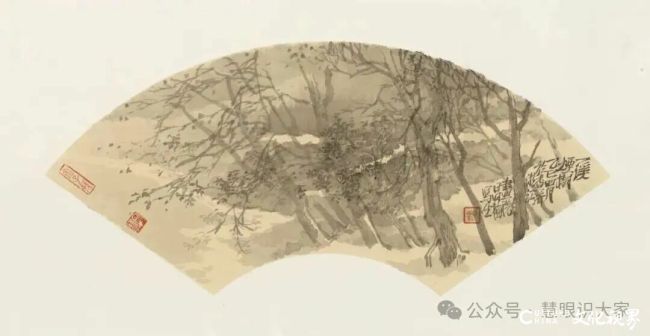

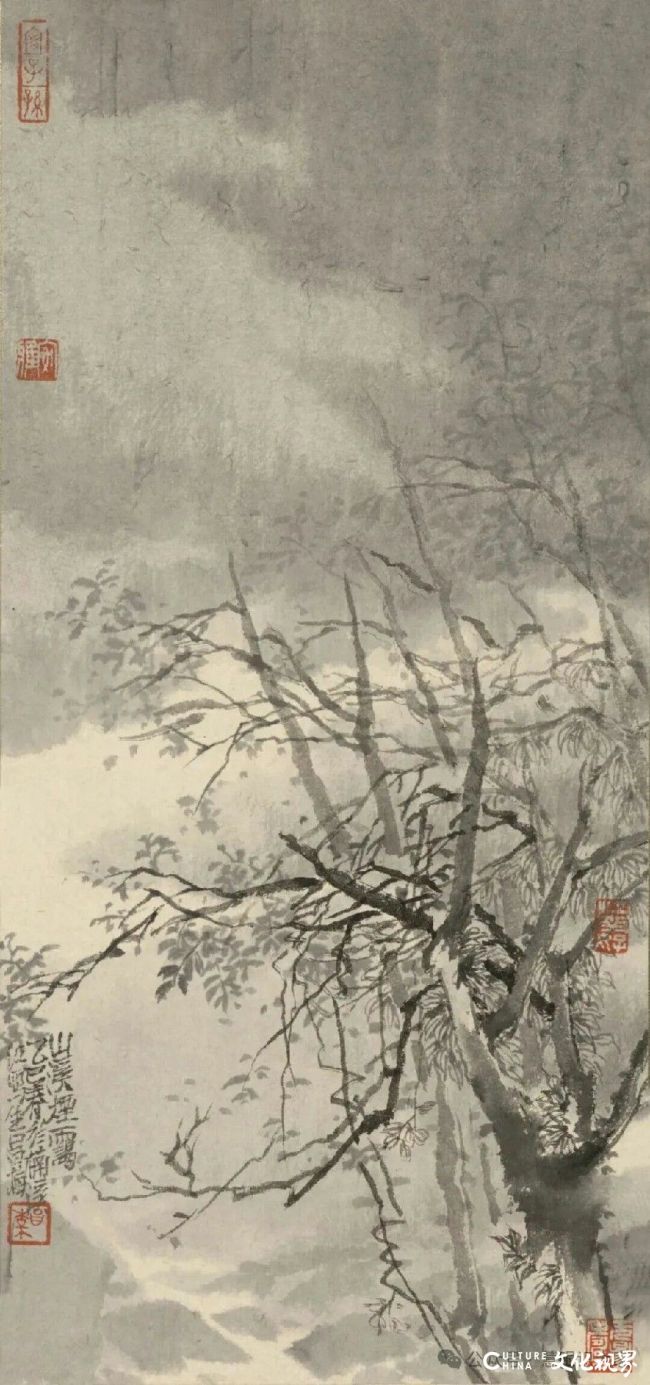

好在,余昌梅擅长渲染不同气候环境的氛围,阴晴冥晦均能各呈其妙,而他对江南雨景的刻画尤其值得称道。且不说他在表现“杏花春雨”的意境方面堪称驾轻就熟,即便一些小景也被他赋予隽永的诗意:民居的墙面被雨水打湿,留下淡淡的水痕;层层叠叠的树叶在朦胧的雨雾中若隐若现;小桥石缝里垂下缕缕藤蔓,随着微风轻轻摇曳;桥上有三三两两的行人打伞走过,似乎有吴侬软语伴随着潇潇雨声传出画面……“空气感”很强,清新悦目。

画家的创作或多或少都会与成长的环境相关,格调、气息往往就来自于对成长过程中某种瞬间的在意与捕捉。余昌梅的作品,让人联想到南方的山村。有着南方生活经历的人,会晓得南方四季自然风物与北方的不同,即使是对待荒寒、浓郁、萧瑟等感受时,南北方画家表现方式也往往是不同的。

然而,从笔墨语言上看,余昌梅显然对于李可染、陆俨少的吸收较多。前人画者所擅所长状若琳琅,对于后人学习是优势同时也是局限,难度在于首先需要清楚自己的需求。创作中,他尝试让画面变得厚重的同时层次更加细腻,从构图到留白,从远山的层次到空间的递进,他大量运用渲染,去揣摩画面的重心与墨色之间的丰富感。余昌梅的山水作品题材选择广泛,无论是温柔的江南水乡,还是豪迈的北方山水,都颇具特色。

看得出,这些年余昌梅在创作上的调整,他一直试图尝试让画面变得厚重的同时层次更加细腻,为此,他尝试了空间的运用,从一角、一边式的构图到留白,从远山的层次渐变到所拉伸出空间递进,他大量运用渲染,揣摩画面的重心与墨色之间的丰富,颇见成效。

视野广阔,题材多样。借大山大水寄托大情怀,把江南优美转变为黄山壮美,成为余昌梅当前的自觉追求——画面笔墨厚实而滋润,自有一种博大旷远之感;山石的纹理呈竖向排列,而云气呈横向排列,强烈的秩序感,严整中带些许幽渺深远、神秘莫测的气息,令人有出尘之想。山水,中国文化之大端。山水非一物,山水是万物。它本质上是一种世界之观,一种关于造化的谛视。

画者,需居敬、行健、立诚的之道。岩栖谷饮而善知山水,良能执敬诚之心而特立独行矣。

浙江的山水绘画,人文渊薮,盖因山水蕴养,人文相照,绘画呈精微之学,迭经蜕变,而千年不坠。

远行,再远行!余昌梅将心捧向天际,把作品留在过去里,眺望山水画坛春风犹在。

02写生者致精微

浙江,有着绮丽的山水风光和秀美的人文景观,“深入生活,扎根人民,繁荣创作”是浙江画院的宗旨——十数年来,余昌梅几乎走遍浙江的山山水水,乃至全国的许多名山大川。

出生于浙江温州瑞安,身居灵山秀水之地,余昌梅的丹青妙笔,通过长年累月的采风写生,以笔抵心,借景立意,通过对自然山水的描绘,表达对现代文明的理解。

写生,究竟写什么呢?

古时,称写生为写真、图真,五代时期画家荆浩有“写松树万本,始得其真”。写生就是艺术创作者拥入人潮、奔赴山海,为这世间风景,也为寻求创作者笔墨、精神与天地造化的和鸣,来晓民生耳目、写天地辉光,揽高阔而成气象。写生,又是艺术家走向创作的重要门径。

来看,古代画院画家,未必有四处写生的优势,再则南宋以后所出现画家群体“元四家”“吴门画派”“新安画派”“扬州八怪”等,都是以画家所在地域为创作源头组织素材,即便是“四僧”“四王”南北游走为多者,其所在地域也基本局限于一定的地域。这种状态到近代以来,时局的原因导致了院校的迁徙,客观上开阔了艺术家的视野,李可染、傅抱石、黄宾虹、潘天寿、陆俨少等人,皆为南来北往客,这其中,李可染的北京写生、杭州写生、桂林写生,在其中最为出挑,所绘尽能所现各地山水风物,可见其笔墨见诸于纸上与所见所感贴合度极高。

那么,余昌梅又写什么呢?

纵情山水,循迹溯源,体验“半村烟火半村丹青”的乡村艺韵。宗祠、社庙、火堂、黑瓦、黄泥、土墙组成的古村落,在丛山峻岭中,与青山翠树、梯田茶垄相映,色彩富丽,自然和谐……散落浙江大地充且满神秘和沧桑感的古村落令余昌梅流连忘返。

特别入画的山野乡村,是余昌梅的写生重地——

松阳,三都乡酉田村、杨家堂村,叶村乡南岱村,箬寮原始林,安民乡李坑村,四都乡陈家铺村、平田村,大东坝镇后宅村、茶排村、横樟村……还有那“十里花海”的艳花、树奇、险山、岩怪、潭幽、水清,与南岱村桥梁相连,矴埠相接,堰坝重重,流水轻吟浅唱,组成别具韵味的高山水乡风貌,《松阳秘境》等作品都以各自独特的视角嵌入余昌梅的写生画稿。

在余昌梅的写生之旅中,其创作的《空濛朝气合》《流水折空谷》《山雨欲来》……通过细腻笔触表现了一幅烟雨中的山水画卷,将观众带入了一个如诗如画的境界。同时,他还创作了新作《春雨霏霏》《皖南春》《晨风》《远声唯野竹》……以充满生机的绿色描绘了春日大自然的复苏景象,使观者感受到大自然中最原始的生命力。

在这些系列写生作品中,余昌梅常描绘江南水乡的静谧愉悦景象,通过生动描绘普普通通的田园生活,传达出一种田园诗般的气氛。他擅长表现不同天气条件下的自然景观,尤其是江南雨景被他刻画得细腻动人,无论是阴天、晴天还是雨天,都展现出各自的独特魅力。

用笔墨勾兑水乡温润又奇峭,以散锋笔法勾勒烟雨又空濛,令墨痕水色间跃动着时代生机。余昌梅突破古法束缚,将田园诗意凝于绿野复苏中,让观者从静谧雨景听见大自然最原始的心跳:

直接,鲜活,真实;自然、宁静、深远……在一系列写生作品中,余昌梅将大自然景色化为笔下的灵动,仿佛让人置身无以言表的美妙之中,感受那独特的韵味与风情,不知不觉有一种发自内心的朴素情感。

无疑,融入自己的情感、思考和审美观念,通过对物象的提炼、概括和升华,使余昌梅写出了一系列具有独特艺术风格和精神内涵的作品。

“学术立院,作品立身”是浙江画院以一贯之的创作理念——以写生方式“走入生活、贴近人民”借以表达自觉与深入思考,展现在深入生活过程中的体悟与探索。余昌梅深知:“以心目而成之”是中国画的传统,需在写生创作中时刻以传统审美要求自己的画面,并对自然景物进行提炼、概括,以目传心,心意相通,抓住景物的个性化特征,存象求意,得意忘象,从而达到笔墨之妙境。

余昌梅感言,为了使自身的艺术创作保持活力和创新,唯有深入生活,通过写生观察了解山川丘壑、树木屋宇、江湖泉涧的自然状态和客观规律,通过不断学习与积累,使自己心中自有丘壑万千。“外师造化,中得心源”是古人研究山水画的总结和心得,亦是后人学习、创作山水画的方向和思路。

写生,再写生!余昌梅坚持的意义在于,让作品永久“活”在生命里。

03传承者致高远

寻觅、探索、突破;希望、梦想、信仰……构筹艺术家的理想世界。

是深秋,钱塘江风裹挟着黄叶,撩起余昌的记忆。陆俨少这位当代中国画坛不可多得的山水画艺术大师,这位浙江画院首任院长以其深厚的功力,博学的才识,非凡的创造力,开创了当代山水画独树一帜的艺术风貌,登上了山水画艺术的又一峰巅,他开创的“陆家山水”之面貌影响至今。

余昌梅,作为浙江省陆俨少艺术研究会秘书长,就多了一份不可推卸的重任。“作为后学,为使自身与更多画家的艺术创作保持活力,唯有像陆俨少先生那样,只有不断地提升素养,深入生活观察了解山川丘壑、树木屋宇、江湖泉涧的自然状态与结构,掌握其自然的客观规律,通过不断地积累与学习,使自己心中自有丘壑万千。

艺术源于生活,又不同于生活。它是画家主观的表达与心灵的呈现。清人谓“山川之存于外者,形也;熟于心,神也”,非常形象地阐述了客观与主观、理性与感性、形象与心得之间的关系。写生不是简单的对自然物象的描绘,而是通过体悟、观察,寻找符合自己的审美图式与绘画语言。

中国山水画博大精深,在宋人手中达到巅峰,其关键因素是宋人师法自然。五代画家荆浩为深入生活,曾结庐太行山洪谷,揣摩观察太行山的岩嶂烟云、古松苍峦,终成一代山水画巨匠。宋人米芾、米有仁父子长居江南写生,开创了“米氏云山”画派。近代,陆俨少、李可染等大师都是投身自然,历经祖国山川大地,通过写生创作而开一代画风。

那么,传承者站立当代山水画坛又如何走得更远?

余昌梅心里很清楚:我们只有通过观察生活,拓展自己的视野且培养敏锐的洞察力,来陶冶自身的灵性与情操。一方面师造化“搜尽奇峰打草稿”,一方面“超以象外”“澄怀味象”,强调个人的文化底蕴与学术修养,注重从创作中提炼感受、寻找规律,在不断的学习积累中提高个人的品德、修养、学识。读万卷书,行万里路,或许有幸一日能与天地山川互融,与时代精神同拍。

如是,远行、写生、传承,是余昌梅个展对传统山水画法的探索,就像师爷陆俨少不拘于门派,南北二宗具有涉猎。既有学习宋人燕文贵、郭熙的图式皴法,又有拟写元人王蒙、倪瓒的笔意;既有唐伯虎坚硬爽朗的树石,又有石涛灵动活泼的笔墨。

展览中,那些纯水墨的作品,浓缩了勾云、画水、留白、墨块的技法,以及那些相对细腻的双钩画法与大写意,加之画面上的云山更显气度,而画中题跋与画面融为一体,密疏急缓间,构成了余昌梅师承“陆家山水”的无限灵动。

为何,余昌梅要这么画,也许石涛的“笔墨当随时代”阐述了原因:千余年来,山水画中颓废出世思想与今时代精神宁有些子凑合否乎?此犹水火不能相容,而予恬然自安,不思其过,又复侈言笔墨,夫所谓笔墨者,充其极不过优孟衣冠,今时亦何用此古人之翻板?

多年间,诗情画意始终贯穿在余昌梅的创作中,其以“诗境”为契合点,将“景”“情”“意”生动展现,显示了作品的诗画转换能力——融会贯通、痛快分解,沉着下笔。

不可否认,这也是写生与远行在余昌梅心底留下的深深痕迹——从家乡瑞安到省城杭州,从乡村美术教师到浙江画院专职画师,二十多年来,余昌梅涉过千山万水,始终用画笔描绘心中的山水与丘壑:章法奇特险绝,用笔变幻入神,以“留白”“墨块”之法表现名山大川吞吐开合之万千气象;形式语言新颖,不受古法束缚,对树木的表现尤其出色,灵活运用散锋笔法,在画作中展现出自然的规律之美;巧妙地将水色与墨痕结合,营造出生动的画面图景,使得整幅作品充满了活力与灵动感。

余昌梅的艺术之路,不仅是对传统文化的深刻传承,更是对当代艺术的积极探索与创新。

时至今日,余昌梅特别感动且可以告慰陆俨少先生的是:“远行——余昌梅写生作品展”交出了一份可观、可感、可叹、可游的山水长卷。

余昌梅是一个内敛的人,也是一个坐得住的画家。真诚的创作状态对于一名画家而言很重要。余昌梅用他的勤奋和努力,投身于他最喜爱并坚持的山水画创作。

在当今中国画坛,浙派山水画,传承有序,底蕴深厚,名家辈出,具有极大的影响力,可称之为“浙江现象”——愿余昌梅的山水作品始终能释放出一种悠远的经典价值观,始终能展现出一种传统价值观当中的古法的“写”性,尤其在当代画坛制作性的作品越来越多的现状下,“远行——余昌梅写生作品展”就是一股应当珍视的清流。

余昌梅,让心穿越岁月霞光,让画笔游过山河秋——远行者致广大。写生者致精微。传承者致高远。

(文/刘慧,高级记者,中国文艺评论家协会会员,浙江省作家协会会员 来源:慧眼识大家)

作品欣赏

画家简介

余昌梅,毕业于华东师范大学,浙江画院山水画工作室主任、中国美术家协会会员、浙江省美术家协会理事、浙江省陆俨少艺术研究会秘书长。