“别比谁画的第一,要做没人能替代的唯一”——岭南画派大师林墉,用一辈子的笔墨与选择,将这句话酿成了艺术长河里独树一帜的风景。他的“唯一”从不刻意张扬,却深深扎根在生活的肌理中,藏在创作的孤勇里,也流淌在家族的传承间。

林墉的艺术基因,早在潮州古城的烟火气里便扎了根。童年时,纸扎匠人手中翻飞的彩纸、梨园戏台下铿锵的心头大锣鼓,那些鲜活又热烈的市井声响与色彩,悄悄成了他最早的艺术启蒙。十六岁考入广州美院,他一边跟着名师关山月苦练毛笔写生的硬功夫,打下扎实的笔墨根基;一边却“藏着小心思”,将潮州抽纱工艺那份独有的细腻质感,悄悄融进每一张写生稿里。

当身边同学忙着模仿名家画风以求认可时,林墉却在笔记本上郑重写下:“我的画,要带着南国的魂,别人学不走。”这份对“独特”的坚守,从一开始就刻进了他的艺术骨血。

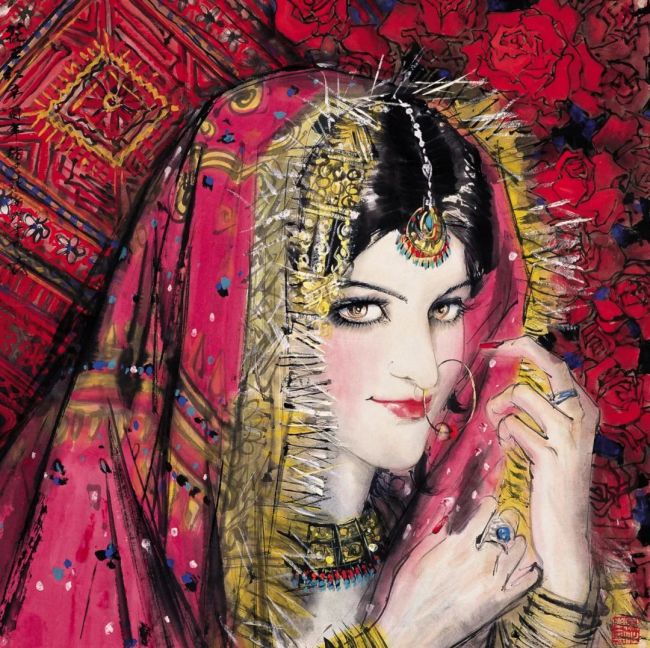

他的“唯一”,更藏在敢于与自己较劲的孤独里。年轻时为了画好《西沙风光》,他曾跟着边防战士一起蹲守礁石,风吹日晒里画了一麻袋又一麻袋的速写。可当他回头翻看,觉得作品里满是刻意的“豪迈”,少了真实的筋骨,竟狠心将几麻袋心血付之一炬——在他眼里,艺术容不得半点敷衍,宁肯重来,也不做“别人影子里的画”。后来画《新娘》,旁人都在重复传统仕女图的温婉柔美,林墉却偏要走出一条新路:他三赴巴基斯坦,将异域纱丽里那份炽烈的色彩,与岭南荔枝特有的嫣红叠合在画布上。于是,他画中的红色有了不一样的生命力——既有市井生活的烟火气,又有冲破俗套的筋骨感。有人说他“不按常理出牌”,林墉却淡然回应:“艺术最怕跟在别人后面,孤独地找自己的路,才有意思。”

这份“唯一”,还写在了三代人的笔墨传承里。与妻子苏华、女儿林蓝合作创作《硕果累累》时,林墉偏要“折腾”:不用现成的颜料,非要亲手将潮州荔枝的果壳捣碎,一点点调制成汁料。他说:“这样调出来的红,才够甜润,才够有岭南的味道。”这幅画里,藏着林墉的赤诚、苏华的苍劲,还有林蓝的灵动,三种笔墨交融,成了岭南艺术家庭最鲜活的印记——不是简单的技艺传递,而是将“做唯一”的信念,一代代传了下去。

林墉从未追求过“画坛第一”的虚名,却用无数个“唯一”成就了独一无二的自己。他的画里没有宏大叙事的复制品,只偏爱捕捉普通人眼中的光;画女性时,也不困在“漂亮”的套路里,非要挖出她们内心藏着的激情与力量。连他的创作状态都透着股与众不同:“明白时要画,不明白时更要画。”他把创作里的困惑、独处时的孤独,都酿成了滋养灵感的燃料,在笔墨间一点点解开艺术的谜题。有人问他如何定义自己的风格,林墉笑着说:“别学那些雅的、神话的酸样,做个画画的俗人就好。”

原来,他的画里藏着同一个秘密:艺术从不是庙堂里高高在上的摆设,而是带着体温的生活本身——是潮州古城的烟火,是荔枝的甜润,是与自己较劲的孤勇,是一家人笔墨里的温情。林墉用一辈子证明:真正的艺术,从不是成为“第一”,而是成为“唯一”——成为那个带着生活温度,别人永远学不走的自己。

(文/Deepseek,视频来源:南京苍润斋)

作品欣赏

新娘(1981)

林墉《进士骑驴》