前言

书画频道中国书画艺术研究院研究员们,以文化自觉的笔墨和与家国同心的赤子情怀,精心创作53幅作品,组成“遗韵华章——中国世界文化遗产主题创作特邀展”,用中国画艺术语言唤醒沉睡千年的文明印记,重燃人们对文化遗产的守护与热爱。作为国家文化形象建构的重要实践,展览以中国书画艺术语言重构文化遗产的视觉叙事。五十余位研究员历时经年精心创作,每件作品都凝结着艺术家对文明瑰宝的深刻理解与艺术转化。作品凝聚了创作者的时间积淀与艺术智慧。展览作品呈现多元艺术风貌。

此次创作旨在通过艺术视角诠释中华文明的世界性价值,让观众在审美体验中深化对民族历史文化的认知,激发对自然家园的热爱与守护。展览不仅彰显文化自信,更为实现民族复兴的宏伟愿景注入精神动力。

——徐里

下面是画家李冬分享的他参展的关于黄(渤)海候鸟栖息地画作的创作历程。李冬从20世纪80年代开始跟着父亲收集沿海地区的人文素材,到后面将湿地和候鸟化作纸墨作品,他通过光影和虚实向世界呈现了他对于自然的敬畏。

——编者

如此众多的鸟类,共同构筑起了鸟的天堂,黄渤海候鸟栖息地不仅是众多生物的诺亚方舟,更是一座大型的自然博物馆。我国分两期向联合国教科文组织申报黄渤海候鸟栖息地,目前已有多个栖息地被列入相关名录。其中,盐城的黄渤海候鸟栖息地率先入选。它的入选,在某种程度上标志着我国自然遗产保护工作实现了从内陆向海洋的首次拓展。这充分展现了我国多年来坚定不移落实保护行动所收获的显著成果。

时光回溯到20世纪80年代中后期,那时我陪同父亲深入沿海地区收集创作素材,走访了多个沿海潮间带湿地候鸟聚集地。当时,这些地方十分荒芜,交通也极为不便,但为了获取第一手的沿海人文自然资料,我们毅然决然地前往。

盐城给我留下了极为深刻的印象。在那里,我目睹了许多从未见过的水鸟,它们都是濒危野生动物,被列入重要保护名录。对于其中一些,我用相机记录了下来;而有些,由于距离太远,只能感受到它们的存在,却无法捕捉到它们的影像。在速写本上,盐城湿地的湿润与氤氲之气跃然纸上。

我依然记得,下午四五点钟的时候,群鸟突然起飞,有的滑翔,有的直冲云霄,场面非常壮观。我从未见过如此多的鸟类,其中就有如今备受关注的青头潜鸭。它们逆光飞翔,光影迷离却又充满生机,给我留下了极为深刻的印象。

创作这幅画时,我怀着近40年的深厚情感与全新感悟,全身心地投入到创作中。为了表现众多的鸟类,我将画面设计成三条屏,让空间相互穿插,采用摹古水墨画法,以增添湿地特有的氤氲气息和光影迷离的浪漫美感。在画面中间,我绘制了丹顶鹤,寓意着美好的祝愿,并以俯视的角度,将它们分不同层次定格在画面中。

透过丹顶鹤,湿地的特征面貌尽收眼底。在画面左侧,我描绘了被誉为“鸟类大熊猫”的青头潜鸭,它们或起飞,或落下,在光影虚实、动静之间,尽显强大的生命力。在画面右侧,则是勺嘴鹬与海鸥,它们或飞翔,或落下,在水边繁衍生息,呈现出甜美的生活状态。虽然分成了三屏,但依然难以涵盖湿地的所有鸟类,所以我选取了部分具有代表性的鸟类入画。在笔墨运用上,我既注重意趣的表达,也在引用中传递着地貌特征。

这幅画以黄渤海候鸟栖息地为主题,意义非凡。它不仅是我国自然遗产保护向海洋迈进的里程碑,更蕴含着生态底色、文化灵魂、科技支撑与民生落脚点的综合价值。它不仅是旅游观光的好去处,更是中国向世界传递生态文明理念的重要窗口,是自然文化遗产与人文精神共生共荣的典范之作。它生动地体现了中国天人合一的理念。作为绘画者,我借此机会努力表达,希望让更多人关注中国与世界的文化遗产,热爱并倾心于这些瑰宝,敬畏生命,深刻思考人与自然的生存环境,用心灵和行动呵护生态,守护未来。

(文/李冬)

世界遗产简介|黄(渤)海候鸟栖息地

中国黄(渤)海候鸟栖息地是全球最重要的滨海湿地生态系统之一,位于东亚—澳大利西亚候鸟迁飞通道(EAAF)上,承担着数百万候鸟的停歇、换羽、越冬和繁殖任务。该区域的生态价值和生物多样性使其在国际保护体系中占据重要地位。

一、世界遗产列入情况

第一期于2019年7月5日,在阿塞拜疆巴库举行的第43届世界遗产大会上被正式列入《世界自然遗产名录》,成为中国第54项世界遗产。第二期于2024年7月26日,在印度新德里举行的第46届世界遗产大会上被成功扩展列入。

二、遗产价值与生态意义

黄(渤)海候鸟栖息地拥有全球最大面积的潮间带湿地系统,是世界上最重要的候鸟中转站。该地区为数百万候鸟提供不可替代的中途停歇地和越冬地,涵盖了680种脊椎动物,包括415种鸟类。其中如勺嘴鹬、黑脸琵鹭、东方白鹳等濒危物种,在此区域得以休养与繁殖。

三、关键生态系统

该地的泥质滩涂、盐沼和滨海湿地系统构成了完整的生态功能区,是保持东亚—澳大利西亚迁飞通道稳定的重要基础。这一自然系统调节气候、涵养水源、控制洪水,同时支撑着沿海居民的生计方式。

四、保护与管理

中国政府采取了以下保护措施:

-实施国家生态保护红线制度,严控开发活动;

-推动地方立法和生态补偿机制建设;

-加强国际合作,与亚洲和大洋洲国家共同构建候鸟迁徙“空中丝绸之路”的保护网络;

-推出黄海湿地公园、生态科普基地等可持续发展项目,实现生态保护与生态旅游的双赢。

五、世界遗产委员会评价

联合国教科文组织评价该地:“作为东亚—澳大利西亚候鸟迁徙通道上最关键的中转地和越冬地之一,黄(渤)海候鸟栖息地展现了全球生态系统中的关键环节,具有极高的保护与研究价值。”

总结

黄(渤)海候鸟栖息地以其全球生态功能、丰富的物种资源和成功的保护管理实践,被列入世界自然遗产,是中国生物多样性保护与国际合作的典范工程,具有世界级的生态意义与持续保护价值。

作品欣赏

李冬《黄(渤)海候鸟栖息地》240×200cm

李冬《惠风和畅》

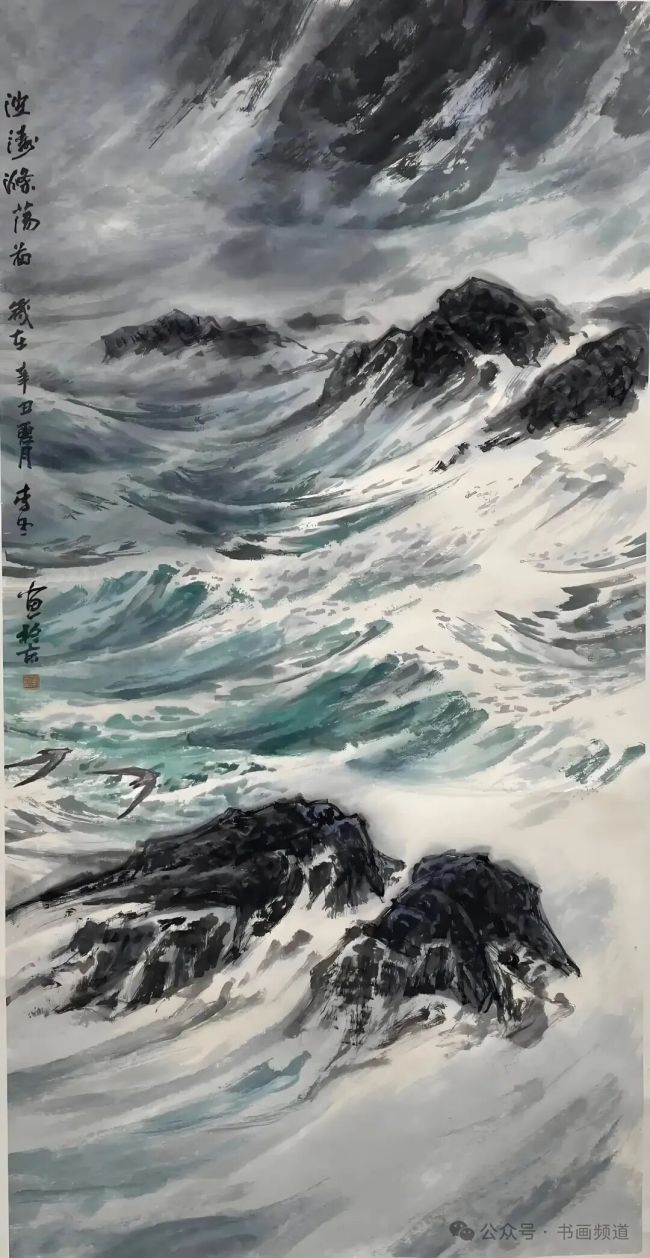

李冬《海洋系列3》

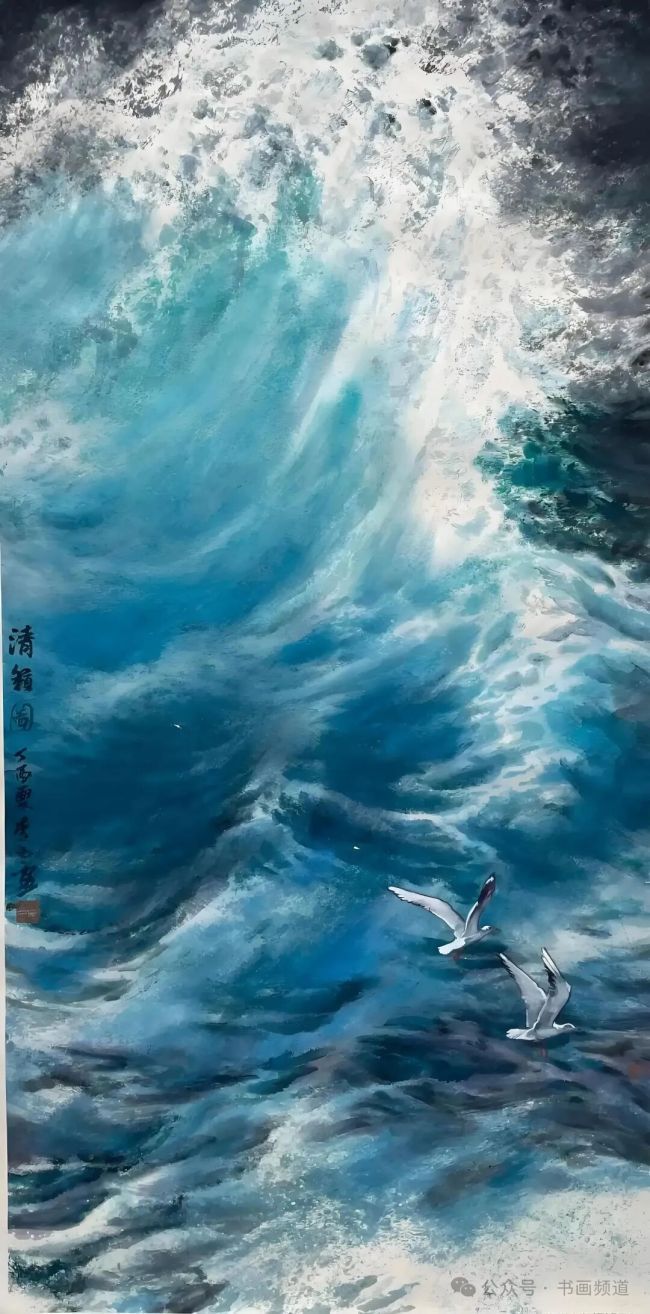

李冬《海洋系列6》

(来源:书画频道)

画家简介

李冬,现为中国美术家协会理事、中国美术家协会民族美术艺委会委副主任、中国画学会理事、全国公安美协主席、中国铁路美术家协会副主席、书画频道中国书画艺术研究院研究员、中国水墨画院特聘专家、中国海洋画研究院常务副院长。被全国铁路总工会授予首批“火车头职工艺术家”称号,被全国公安文联评选为“文艺之星”,被中宣部、人力资源保障部、中国文联提名“第四届全国中青年德艺双馨文艺工作者”。被中国网、中国海洋报提名2017年度海洋人物。被中央文明办二局、中国文艺志愿者协会评为首届宣传推选学雷锋文艺志愿者服务“时代风尚——最美文艺志愿者”先进典型。担任第八届、第九届、十届中国美术家协会代表大会代表;第十次、第十一次全国文代会代表。