金黄的叶片叠着民国建筑的黄墙,水杉的尖顶刺破澄澈的天,连风掠过院墙时,都带着几分告别的诗意,这是金陵独有的秋。

南京书画院、金陵美术馆内,“吟者的凝视——刘伟冬油画作品展”,展出了刘伟冬的近期新作。在这里,你会不自觉放慢脚步,看着颐和路街景系列在墙上静静延伸,构成一条比现实更宁静的街道。

“吟者”之谓,恰合刘伟冬兼具画家与诗人的身份。他不仅以画笔描摹四季,更以“吟咏”的心意捕捉时光的流转。他说“凝视需要放慢节奏”,而金陵的四季,本就是一座相对缓慢的壁钟,让人的脚步一并慢了下来。

春日他细绘新叶舒展的弧度,夏日用写意笔触晕染浓荫的层次,秋日反复调试梧桐叶的黄与砖墙的红,冬日会琢磨雪落屋顶的蓬松感,像极了他推崇的郁特里罗“用不同情绪画同一条街”的执着,更藏着“吟者”对四季万物的咏叹。

刘伟冬认为,“诗与远方”并无必然联系,诗亦可源于身边事物,关键在于有心之人用诗性的眼光提炼。他提及泰戈尔的诗句,“生如夏花,死如秋叶”,原句其实并未平添“绚烂”“静美”之类的修饰,却朴实而准确地传达本意。

回忆里,2023年巴黎的那场秋风,意外成了他回归金陵创作的催化剂。奥赛美术馆里,郁特里罗“白色系列”中蒙马特街景的孤寂,与他二十年前关于街巷的记忆悄然重叠。同一个街口,十几张画,每张都带着不同的体温。有的严谨如建筑图纸,有的松散像旧信笺上晕开的墨点。那位“一辈子守着一条街”的画家,用多变笔触的诠释同一街口的不同情绪,突然让他读懂了记忆里颐和路的隐秘。

“法国回来以后,激动得一个晚上没睡着,第二天就爬起来去颐和路拍了各种各样的照片。”

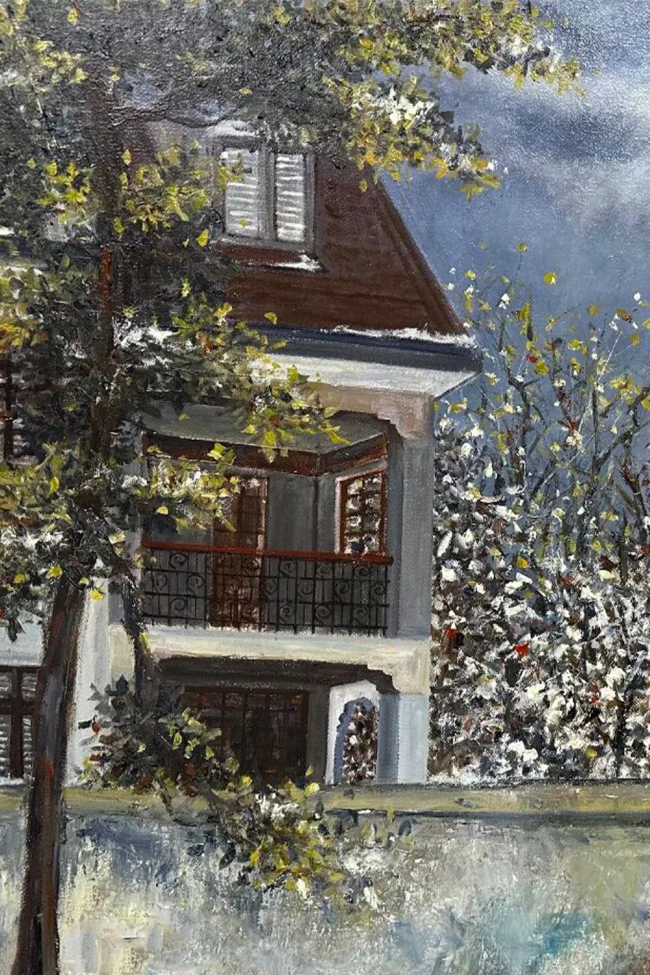

在他眼中,颐和路民国建筑核心魅力在于“传统根基上的中西融合”这里虽有西式洋楼的外观,却保留了中式传统的“院墙”。一道墙,围合出一方供人想象的内向空间,这与欧美开放式的街区形态截然不同。孟莎式屋顶压着中式黛瓦,西洋拱窗雕着传统纹样,比起上海、天津租界里直接复刻的西式建筑,这里的宅院藏着中国建筑师自己的巧思。

这场对话,在他的画布上生长出独特的美学。郁特里罗的街景敞亮直白,他的颐和路却浸在“院墙文化”的含蓄朦胧里。铁门虚掩,留一指引人窥探的光亮;帘布被风鼓出温柔的弧度。他刻意抽离了熙攘的人潮,让建筑与树木成为唯一的主角。

作为艺术史学者,他熟知规则的重量。但作画时,他让自己变成不识字的孩童。他在画布上直接调色,允许意外发生。那些找不到第二次的配色,成为画布上最珍贵的偶然。

他还擅于制造恰当的“错误”。教堂的米黄墙面被他换成初雪般的白,水杉代替梧桐站成更修长的影子,不同季节的植物在同一个画面里安然共处。

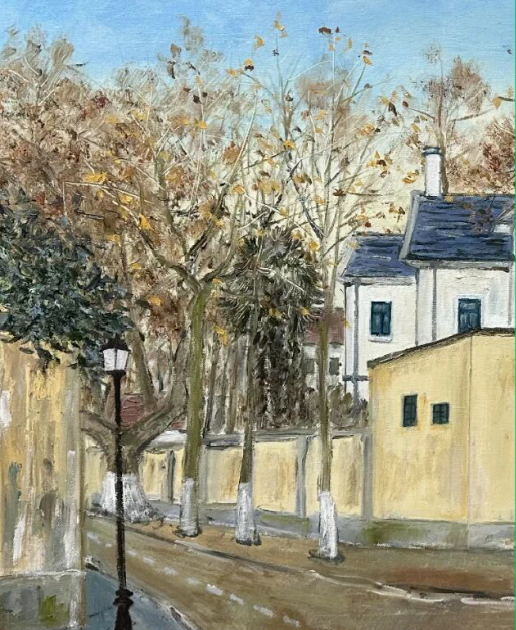

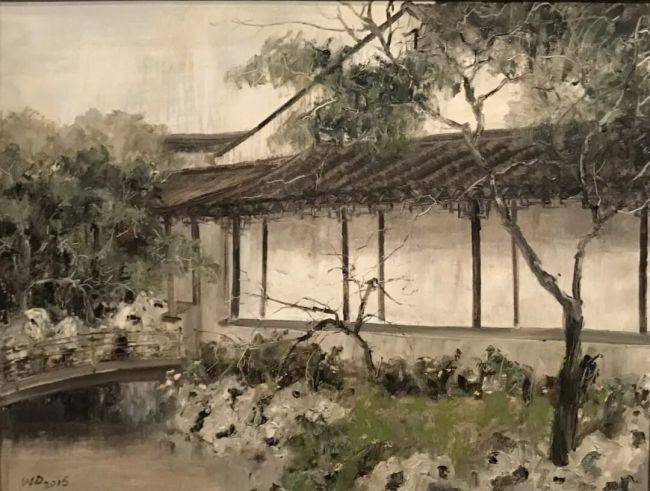

《颐和路街景六》80×110cm布面油画

2024年

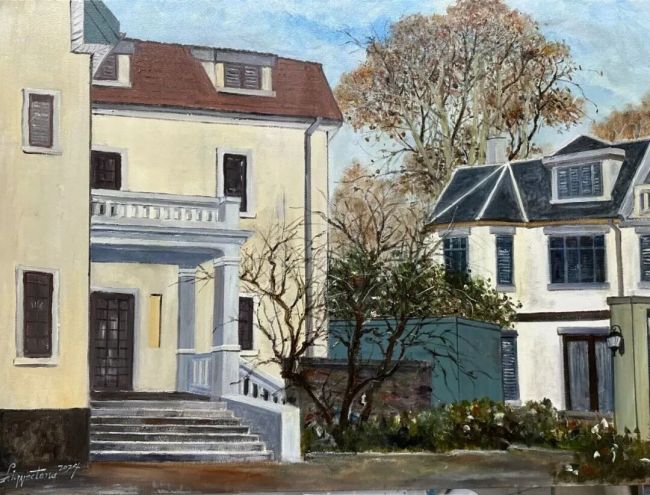

《颐和路街景八》80×110cm布面油画

2024年

《颐和路街景三》80×110cm布面油画

2024年

《颐和路街景十》80×110cm布面油画

2024年

深秋是他偏爱的季节,像一本翻到三分之二的书。他说,“既有足够的厚度,又留着未说破的悬念。”但秋天不是金黄,是银杏叶边缘那圈将枯未枯的浅褐,是夕阳在墙根停留的最后十分钟。正如他所说,秋天的“告别与离愁”,本就该是这般含蓄的诗意。

暮色渐合,一笔颜色在画布上慢慢凝固,像一句终于找到位置的诗。

《颐和路街景九》(局部) 80 x 110 cm 布面油画

2024年

画中的颐和路总是空的,却不是荒芜的。刘伟冬剔除所有会发出噪音的元素,人流、车轮、霓虹、电子音。只留下光与影的交替。

“要留下呼吸的缝隙。”那种介于瓦片与天空之间的灰调,不像是调和出来的,像是岁月沉凝下来的。

这份“留白”,是60后一代对时代洪流的冷静回望,也是他们在集体记忆中保留个体思考的方式。曾在体制内打磨的岁月,让他更懂克制,正如他将公共性的历史,藏进私人化的街景;把理性的艺术史认知,在创作时暂时封存。

自然风景系列

他说,这样,每个看画的人,都能把自己的记忆放进去。60后能放进对集体岁月的怀念,80后能放进城市化进程中老街的变迁记忆,00后能放进对“慢生活”的想象……同样的路上,刘伟冬为不同的人建构起不同的幽径。

《颐和路街景一》(局部) 80 x 110 cm 布面油画

2024年

策展人、金陵美术馆特聘馆长刘春杰评价其画作应验了潘诺夫斯基论断:“‘一个民族、一个时代、一个阶级、一个宗教和一种哲学学说,会不知不觉地体现于一个人的个性之中,并凝结于一件艺术品里’......毫无疑问,这不是刘伟冬独有的时代留痕,也是我们这一代人的底色。”

这种“空寂”,也是他与生活重新商定的距离。

日子像是“被重新校准的钟摆”,开始按照自己的节奏摆动。他说我们被速度绑架太久了,“快节奏让我们都患上了近视,看不清三步之外的风景”。在他的画布前,你必须停下来,等眼睛重新学会对焦。

这两年,他画了六十多张颐和路。同一个路口,他能画出晨雾中的朦胧,雨后初晴的清澈,暮色四合时的温存。满墙的颐和路在美术馆里自成季节。那些灰调子的街道在画布上继续延伸,穿行其间,能听见砖缝里渗出的虫鸣,看见多年前某片叶子飘落的轨迹。

画室里,他又说起木心,说起在纽约错过的那些课。“有些东西,非要等到这个年纪才能听懂。”就像他笔下的颐和路,那些被反复描绘的街角,最终都构成了自我认知的轨迹。

这个秋天,刘伟冬在颐和路的梧桐树下完成了他的转身。从公共领域到个人空间,他找到了一种更自在的呼吸方式。

真实的颐和路正在接纳熙熙攘攘、晚归的人群;

画中那些被重新安排的街道,也开始它们的夜,更静,更轻。

(来源:相惠)

艺术家简介

刘伟冬,1960年12月生于江苏南通市,祖籍浙江宁波。中国人民政治协商会议江苏省第十二届委员会学习委员会副主任,南京艺术学院原院长、党委副书记,中国美术家协会理事。