水墨书——杨明义的字

展览时间

2025.11.23—2025.12.14

展览地点

长川美术馆

(苏州市吴中区田上江路105号A3)

主办单位

苏豪文化创意园

承办单位

长川美术馆

某日,于沪上书法篆刻家陆康先生府上,看到墙上对联:“爱好溪山为写真,泼将水墨见精神。”为著名画家谢之光先生所书,写得天真烂漫,洒脱自然。我看得出神,总觉哪里有点不对,笔墨氤氲,出其不意,莫非纸张有奥秘?主人告知我,当时谢老取毛巾沾清水,在宣纸上随机寻找点位拍打,于半干半湿之际书写,所以我看到的这些文字的笔迹有意外之趣。水、墨、纸,在相互作用时稍微做一点“小动作”,作品气息就随之一变,这就是中国水墨之妙,其实也体现了中国人讲求天人合一的自然之道。

画家杨明义先生,出生于水乡苏州,早年以水印木刻版画名世,后专事水墨画创作,开水乡绘画的新面,不知何时起,他画面中的落款文字跑出来,变成了一幅幅独立的文字书写作品。版画、水墨画、书写,三者在创作过程中,都离不开至关重要的媒介——水。如何充分发挥水的作用,把纸喷湿到恰到好处,杨明义是有经验的。他给我讲了一个有趣的故事:在那个物资相对匮乏的时代没有现成的喷壶可用,只能用“DDT”壶来替代。有时他印版画直至深夜,第二天清晨,邻居便前来询问:“你们家蚊子臭虫这么多,喷了一夜‘DDT’啊!”杨明义将宣纸喷湿润这一习惯,从版画创作延续到了水墨画,又延续到了他的水墨书写之中。可以说,杨明义一直在寻找自己的方法。

1996年,我踏入出版业,就职于古吴轩出版社,古吴轩在书画出版与书画收藏的互动方面独具特色。记得当时社里的会议室中,全套的红木家具尽显古朴典雅,四周皆是玻璃橱窗,挂满了名家真迹。橱柜之上,一圈名家书写的“古吴轩”匾额熠熠生辉。开会时,望着这些匾额,真是一种视觉享受。同样斗大的“古吴轩”三个字,仿佛是各位名家在进行一场别开生面的“PK”。其中很多书迹出自画家之手,刘海粟、李可染、吴作人、陆俨少、张辛稼、谢稚柳、赖少其、程十发等等,个个有功底、有笔力,且面目清晰,自成书风。业界说到“画家字”,似有贬义,在我看来,这恰恰是书法鲜活的样子。历代书法的书体流变,如果从视觉角度看就是“造型之变”这方面,画家是敏感的。

杨明义从小好古,钟情篆书,喜爱青铜器上的金文,这些字奇特而神秘,让他诧异又感动。画面上用篆书落款应该是少见的,可以看出杨明义在创作之初就不从众,同时也是基于他对篆书造型之美的敏锐度而形成的独特表现。

近年来,我比较关注中国传统的文字资源,觉得其中有很大的创作空间。2017年夏天,我在日本京都国立博物馆意外看到了一张长卷《萧子良(篆隶文体)日本镰仓抄本》这个长卷记录了龙书、古文篆、龟书、云书、蝌蚪书、象形篆等四十三种书体。由此可以看出古人的创造力超出我们的想象,这些被忽视的文字资源值得重新发掘。从汉代的“鸟篆”到魏晋的“飞白书”,从佛经抄写中的“云篆”到民间道教的“符箓文字”,中国书写文化中一直存在着大量未被充分重视的变体书写形式。这些书写往往与宗教、民俗或实用功能相关联,因不符合文人书法的审美标准而被视为“非艺术”。在当代艺术语境中,书法与绘画的边界正经历着前所未有的模糊与重构。那些历史上被视为边缘、另类的书写形式,恰恰可能成为当代创新的源头活水。

当一位深谙水墨之道的画家将篆字从画面的附属地位解放出来,赋予其独立的艺术生命时,就会构建出一个既非纯粹书法、亦非传统绘画的中间地带在书法史上,王羲之、颜真卿等大家构建的审美体系长期占据着不可撼动的正统地位,后世书家多以追摹这些经典为能事。杨明义的水墨书写首先体现为对传统书法经典叙事的自觉疏离。他的突破在于将篆字视为一种视觉造型元素而非仅仅是一种书体,这使得他的书写获得了前所未有的自由度。杨明义的书写接近一种视觉构成实验,他笔下的文字造型往往打破常规比例,夸张某些部首,压缩其他部首,形成强烈的视觉张力。这种处理方式让人联想到现代平面设计中的字体变形手法,但其内在逻辑却截然不同——杨明义的变形始终保持着与汉字造字原理的对话关系,而非纯粹的视觉游戏。那些在传统书法中必须严格遵守的笔顺、结构规则,在他的笔下变得富有弹性,呈现出一种介于文字识读与抽象表现之间的独特美学。这种自由度的表现,很大程度上得益于杨明义将水墨画的创作方法移植到书写过程中。选择湿润的宣纸这一介质绝非偶然——它改变了毛笔与纸面的接触方式,使得墨色的渗透、扩散变得难以精确控制。在这种半失控状态下,线条边缘产生微妙的晕染效果,有种“金石味”还形成了“书写中的绘画性”。同时,让水墨材料本身的特性参与造型,创造出了传统书法中罕见的视觉质感。杨明义这种对材料主动性的尊重与利用,与现代艺术强调媒介特性的理念不谋而合,却又根植于中国水墨艺术的深层逻辑。

杨明义先生的书写方式是个体的、个案式的,也是个性化的,只能有一不能有二。但要做好这个“一”是不容易的,2016年,杨明义在香港办了一个“百里挑一——杨明义书法作品展”,展览画册开篇部分展示的就是那“百分之九十九”的废书图片。我想,既然杨明义的“水墨画”已然深入人心,认识他的“水墨书”自然也没有障碍。我愿意称杨明义的作品为“水墨书”,因为这个江南人写出的字中墨色水分充足,够“水”呀!诗人画家车前子为杨明义写过一篇文章《写意字》,本文的题目叫《水墨书》,两篇文章似乎可以相参阅读。

周晨

2025年10月

作品欣赏

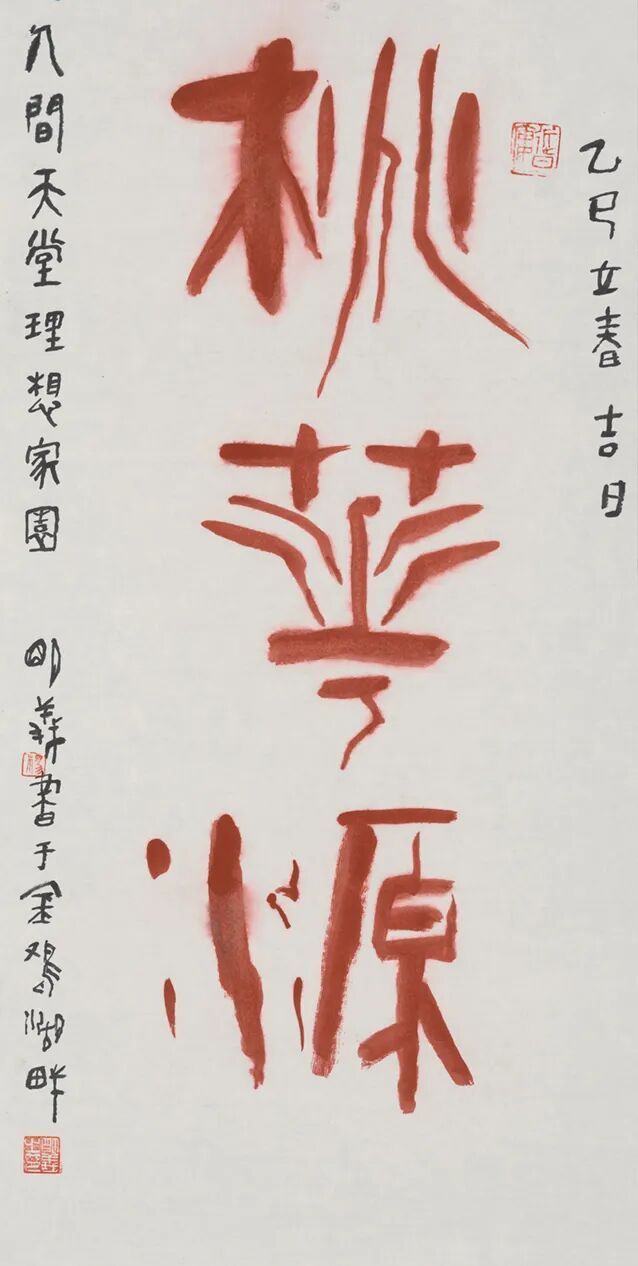

桃花源69cm×35cm

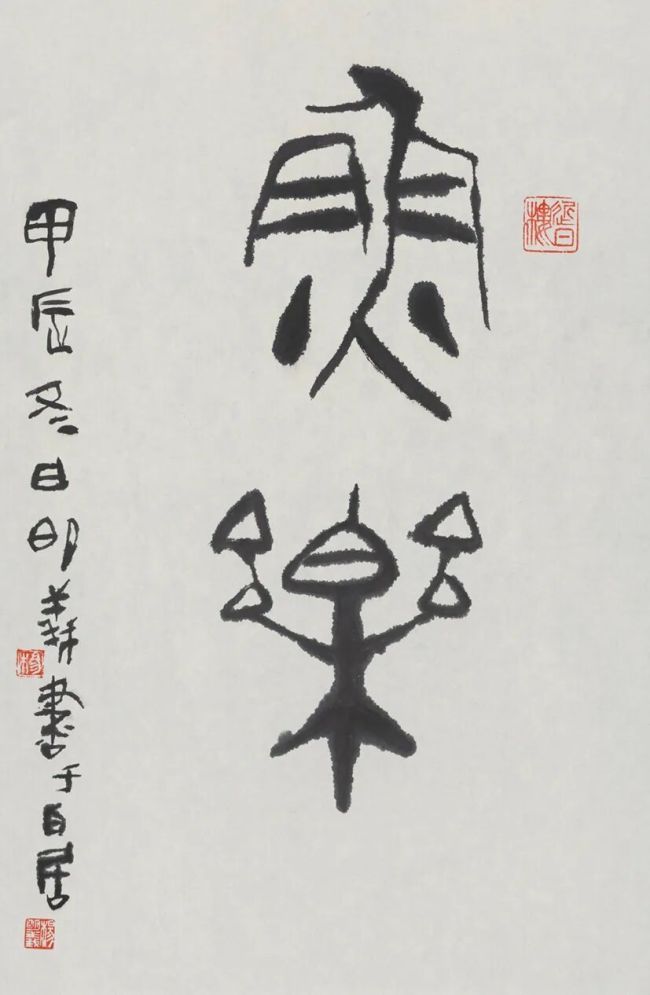

鱼乐70cm×45cm