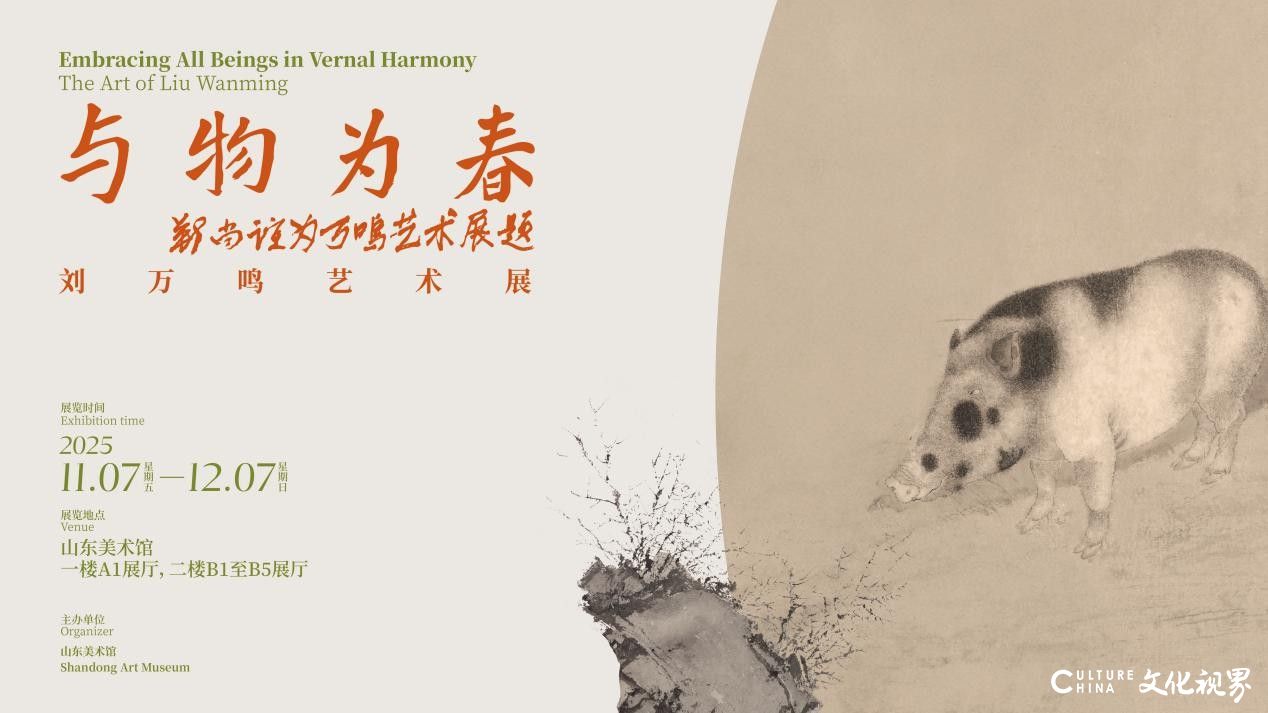

11月9日,“与物为春——刘万鸣艺术展”在山东美术馆启幕,集中呈现中国美术家协会副主席、中国国家画院院长刘万鸣40载艺途积淀的500余幅力作。展览涵盖人物、花卉翎毛、走兽、竹石、瓜果杂项等多个题材,既见传统文脉之承续,又显时代精神之新貌,全面勾勒出艺术家深邃的美学追求与丰沛的创作活力。开幕当日嘉宾云集,反响热烈。特采撷部分观展嘉宾的真挚感言,以期与读者共赏其艺、共悟其心,感受“与物为春”的笔墨温度。

——编者按

首先,我要对刘万鸣在山东美术馆举办的展览表示热烈祝贺!这次展览规模盛大,作品数量多、形式丰富,令人印象深刻。

其实我早就注意到刘万鸣了。他的艺术,是真正意义上的传统文人画。现在很多人说“学传统”,但往往只是学了一点皮毛。我常说“七分像,十分差”——看起来有点传统的样子,实际上离真正的传统还差得很远。

什么是真正的传统文人画?我们可以看看“元四家”(黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙)的作品。他们不用刚硬的线条。为什么?因为文人画讲究的是“柔曲”“活线”,强调变化、节奏与内在气韵。一旦用刚直僵硬的线条,就失去了那种含蓄、灵动的韵味,也违背了文人画“以柔克刚”的美学精神。

《田间》

56x46cm

纸本设色2015年

道家讲:“坚强者死之徒,柔弱者生之徒。”刚强的东西容易折断,柔韧反而能长久。传统文人画正是秉持这种哲学——不用浓墨重彩,不用大片泼墨,更反对刚硬刻板的线条。像后来某些所谓“新文人画”动辄大块水墨倾泻而下,恰恰是传统文人画所排斥的。

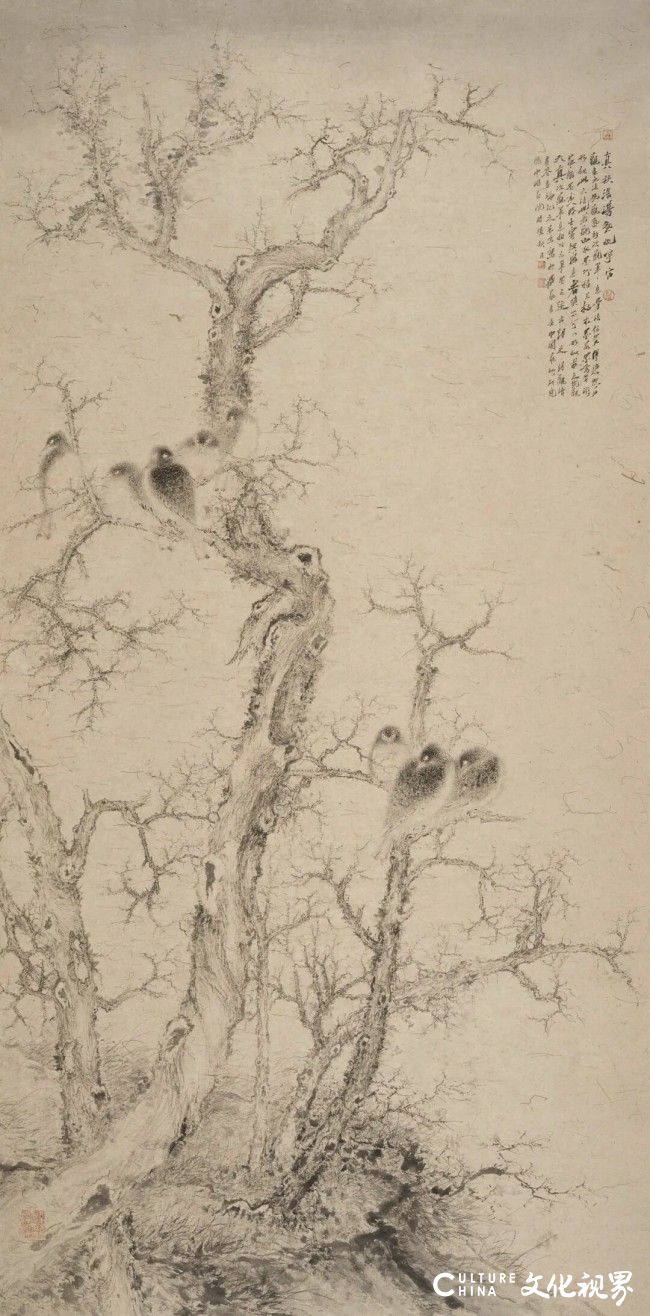

近几年,他又开始探索指墨画。关于指墨画,一般可以追溯到唐代张璪,史料记载他“手摸绢素”,用手直接作画。但张璪的作品早已失传,无从考证。

真正有据可考的指墨画,始于清代高其佩。他用手指蘸墨作画,线条硬朗、墨色浓重,别具一格。我的老师王天铎先生也画指墨画,但他常配合竹笔使用,整体风格偏“硬”。而刘万鸣的指墨画不同——他虽用手指,却并未走向粗犷或生硬,反而在指墨中融入了传统文人画的温润与内敛。他的几幅指墨画作品,既有高其佩的指趣,又不失文人画的书卷气,形成了自己独特的面貌。

尤为难得的是,刘万鸣不仅深谙古典传统,也能在指墨画这类特殊媒介中进行创造性转化。他有扎实的造型能力,又有理论修养,更重要的是,他始终在研究、融合、实践。这样既有传统根基,又有创新意识的艺术家,在当下实属罕见。

(文/陈传席,中国人民大学教授 来源:中国美术报)

《大吉祥》

40×35cm

纸本设色2020年

《太行真秋,气贯宇宙》

300x140cm

纸本设色2010年