夜里的济南,黑得像浸了墨。孙之俊揣着画稿,摸黑往李苦禅家去,路上踩着碎砖,脚底板硌得疼。两人在油灯下用油印机赶印,油灯是铁皮的,灯芯结了灯花,李苦禅用针挑了挑,光就亮了些。油墨味呛得人咳嗽,汗珠子落在机子上,晕开一小片黑。印好的画,孙之俊裹在棉袄里,趁日军岗哨换班的空当往墙上贴——普利门的砖墙糙,画贴上去不容易掉;老火车站的柱子上,他还往缝里塞了两张。那些画像带刺的叶子,贴在济南城的伤口上。

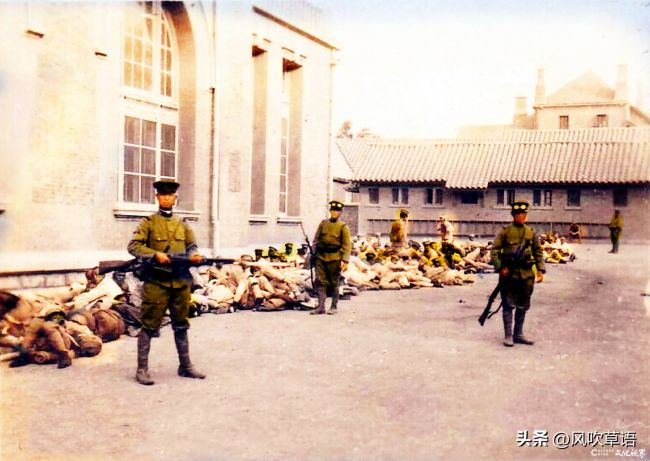

日军看押俘虏

有个拉黄包车的老汉,看见墙上的铁链,突然蹲下来,手拍着墙根哭,“俺儿子,就是这么被他们锁走的”,哭声闷在喉咙里,像堵了棉花。还有个穿学生装的姑娘,把画揭下来折进书里,指尖捏得发白,眼里亮着点光,不是怕,是别的东西。那天夜里,孙之俊和八个同人聚在大明湖畔的小茶馆,茶馆里的茶是粗茶,水也没烧开,喝着发涩。桌上摆着刚印的画,像摆着些带血的骨头。他们说要办“五三漫画社”,没说啥豪言壮语,只闷声说“往后这笔,就是枪”。后来日军搜“反日的画匠”,孙之俊把《五三》的底稿缝在棉袄夹层里,从济南跑到潍县,又躲到临沂。在潍县的难民营里,孩子们围着他要画,他就捡了块烧黑的木炭,在断墙上画——还是那铁链,那小手,那“五三”两个字。有个缺了门牙的孩子,穿着打补丁的棉袄,手冻得通红,指着墙上的泉水葫芦问:“俺啥时候能再喝趵突泉的水?”孙之俊没说话,只把木炭握得更紧。

李苦禅那边,把《五三》的复刻版夹在山水画里往根据地送。画里的松树底下,藏着“全民抗战”的小字,墨淡,不细看找不着。日军查岗时,翻了翻画,只当是文人的闲墨,扔在一边——他们哪里懂,这纸山水里,裹着济南人的骨血。如今展柜前总围着人。有扎马尾的姑娘,指着动态复原的铁链问:“这真能勒出血?”声音软乎乎的。有白发的老人,盯着那只小手抹眼泪,“俺爹当年,就靠挑泉水卖钱养活一家子”。风从大明湖那边吹过来,带着荷香,拂过展柜的玻璃,纸角轻轻动,像有人在叹气,又像在说,记着,都记着。

展览现场