中华网山东报道 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这段可歌可泣的历史,承载着中华民族不屈的抗争精神。为更好传承红色基因,礼赞英雄精神,文化视界网&中华网山东共同推出“致敬!老兵——抗战印记”网络主题宣传活动。书画艺术历来是传承文化与价值观的重要媒介,本次活动以书画艺术为载体,深挖红色经典作品背后的动人往事,激励今人铭记历史、珍视和平。让英雄的事迹永不褪色,让历史的回响永续传承。

——编者按

他们总说我是沂蒙山上开得最烈的花,枪膛里的光比太阳还灼人。可只有那方半旧的青布帕子知道,我指尖还留着绣线的温软,心里藏着没绣完的一朵荷。

展柜里的帕子被灯光照得发亮,淡粉丝线刚勾勒出荷瓣的弧度,就猛地扎进一块深褐血渍里。像我二十三年的人生,前半段浸着大明湖的水汽,后半段泡在硝烟里,连收尾都仓促得像被剪刀铰断的线。

1937年之前,我叫辛树荷,是济南城里被墨香与荷风滋养的姑娘。家里的绣绷总摆在临湖窗台,绣线沾着晨露,针脚里都裹着清香。15岁办个人画展时,我穿月白旗袍,袖口别着真荷,记者追着问志向,我绞着绣帕笑:“把这满湖荷风,绣进姑娘们的手帕里。”

那时我以为的英雄,是话本里的武松,从不是指尖绕线的自己。直到日军炸弹掀翻巷墙,我看见王婶抱着婴儿倒在血泊里,怀里还攥着给娃绣的虎头鞋——那针脚,比我的荷花密多了。烽火灼心,我才懂,安稳的绣棚早被炮火炸碎。

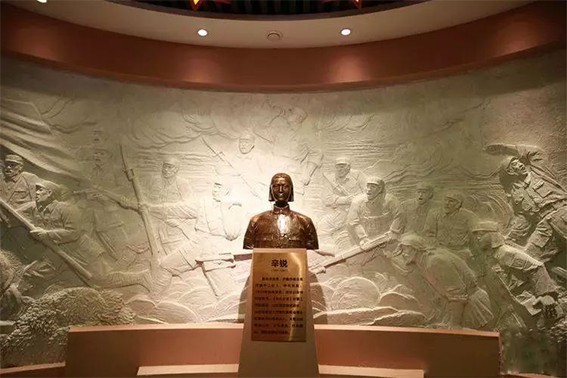

1938年初的清晨,冬雪刚歇,我把“树荷”的玉印砸进墨缸。墨汁漫过印章上的荷纹时,我跟着父亲和兄妹奔赴沂蒙山,在参军登记表上写下“辛锐”。锐,是刀尖的锐,是能戳破黑暗的锐。可我忘了,女人的柔软是绣进骨子里的,不是改个名字就能磨掉的。

到根据地第一年我便入了党,在分局党校遇见了陈明。这位留苏归来的老红军,眼里的光比晨露还亮,我们都爱文学、志在救国,革命烽火让两颗心紧紧相依。他常说我刻的木刻像有力量,我总笑他讲理论时像在吟诗。

1941年3月8日是双倍的荣光——我被任命为姊妹剧团首任团长,当晚还与陈明举行了婚礼。没有红烛喜帕,他摘了朵山菊别在我发间:“等胜利了,给你搭个看得见大明湖的绣棚。”我把这句话绣进荷帕。白天带剧团排演《血路》,让英雄故事鼓舞士气;夜晚给战士缝补军衣,针脚比绑腿还紧实。小战士想家哭鼻子,我掏帕子给他擦脸:“胜利后,教你绣比大明湖还美的荷花。”