郑志刚:据说,“藻鉴堂”地处偏僻,但门庭清幽,三面环水,以前从未对外开放过,后来成为了名家交流书画的场所。能进入这样一个地方学习,机会实在难得。不过,您当时在单位工作,能说走就走吗?

马国强:在一岗难求的年代,离岗半年哪是件容易的事。当时我在《河南画报》担任美术编辑一职,画报负责人是魏德忠先生。我跟魏先生开口后,他就让我去了。半年里,魏先生没催我回来,也没说单位多忙。我心里记着,这份情,一直都在。

郑志刚:现在回头看,“藻鉴堂”的那段经历对您意味着什么?

马国强:那时候的“中国画研究院”,在画国画的人心里,就是“圣地”。管吃又管住,还有全国最好的老师指点迷津,大家都趋之若鹜。当然,没有李自强先生,我进不了那扇门;没有魏德忠先生,我迈不开那一步。他们一个把我选出去,一个把我放出去。听起来都不是大事,却改变了我一辈子。

人物介绍

李自强,1934年2月生,河南汝阳人。历任河南美术出版社社长兼总编辑、河南省书画院常务副院长、河南省美协副主席、中国美协理事等职,并应邀在中国文联、美协、文化部等组织的全国性展览中担任评委。

魏德忠,1934年6月生,河南新蔡人。曾任中国摄影家协会河南分会副主席、河南省摄影家协会主席。现任河南省摄影家协会顾问,中国摄影家协会理事,郑州大学客座教授,河南省摄影职业技能鉴定站高级考评委员。

“六菜一汤的饮食条件”

郑志刚:当时在“藻鉴堂”的饮食起居条件怎么样?和您在河南相比,有什么不同?

马国强:当时全国普通人还生活在半饥饿的贫困线上,能吃饱或吃上白面、大米就是一种奢侈。而“藻鉴堂”的餐饮条件令人惊喜,膳食水平远胜故乡。到了这里,我的一日三餐从河南的杂粮升级为了六菜一汤,鱼、肉等佳肴持续供应。在物资匮乏的年代,这里药品十分充足,耿莹女士(耿飚之女)把整箱的药放在门口,虽然我没感冒,也因好奇地尝了感冒药的味道。当时住宿是两人一间,睡觉、画画都在同一个屋里。在此半年间,我的体重显著增加。创作结束回到郑州后,我爱人差点没认出我。

郑志刚:在相对封闭的环境里,您的日常生活是怎么安排的?会不会觉得单调?

马国强:每日生活,便在睡觉、吃饭与画画三者之间往复循环。“藻鉴堂”不对外开放,我们每周能出去一次购买日用品,但一趟来回得走三个小时。平日无聊时,我就站在窗口看看远处的万寿山和昆明湖。那时没有手机,也很少与家人联系。整个楼里只有食堂旁边会议室里有台电视机,李宝峰常去看,还照着电视里的人物画速写。说起来,那种纯粹的环境反而让人静得下心,除了画画,什么都不用想。

人物介绍

耿莹,1939年12月生,湖南醴陵人,原国务院副总理耿飚之女。中国华夏文化遗产基金会会长,中国画研究院医生兼从事绘画创作。

李宝峰,1938年2月生,辽宁抚顺人,著名国画家。曾任甘肃画院副院长、党委委员、一级美术师,甘肃省美协副主席。

“黄胄先生画得好,但隐约觉得先生架子真大”

郑志刚:当时,“中国画研究院”首任院长是李可染先生,副院长黄胄先生、蔡若虹先生、叶浅予先生,都是大名鼎鼎的一时之选。您当时三十岁,第一次见他们,有什么感想?

马国强:在诸多名家中,黄胄先生最令我敬畏。作为“中国画研究院”的副院长,黄胄先生一星期会给大家表演示范一次。他画得快,笔下生风,可画完就让人把画收走了,我们几乎来不及细看。平时吃饭是六人或八人一桌,半年里,虽一桌吃饭,但黄先生几乎不怎么跟我们讲话。那时我才三十岁,心里怯,看他神色严肃、来去匆匆,隐约觉得先生架子真大,更不敢主动上前搭话。我们组里有个比我年长些的江西画家,叫蔡超。他人很从容,虽腿脚不便,但从不怯场,敢于和黄胄先生多聊几句。要说真正的交流,主要是在集体评画的时候。黄胄先生、蔡若虹先生、叶浅予先生轮流看我们的画,会问几句,点评几句,话不多,但句句到位。除此之外,在“藻鉴堂”这半年,和老师们私下很少交流。

郑志刚:您看黄胄先生、蔡若虹先生、叶浅予先生他们画画,最大的收获是什么?

马国强:每位名家的风格和画法都不一样,使我大开眼界。黄胄先生用笔很有新意,比如拿底纹刷子迅速铺出大片的墨色,再换小笔勾勒细节,那种节奏,快起来像“疾风骤雨”,慢时“细致入微”,笔触虚实结合、画面生动。李可染先生作画就完全不同,他下笔很沉,画得也慢。叶浅予先生示范时,会带着稿子,蒙上宣纸照着画,一般是四尺大小的作品。说来惭愧,我那时太拘束,不敢多问,就只是静静看,默默学。

郑志刚:这几位画坛巨匠,他们的创作路径不太相同,您怎么看这种创作方式的差异?

马国强:现在回想起来,其实画家都有自己习惯的创作方式,至于过程是即兴的,还是精心起稿的,都不重要。我自己年轻时不打稿,后来也开始认真起稿,而且越画越细。只要作品立得住,怎么画其实不必强求一致。

人物介绍

蔡超,1944年6月生,上海嘉定人。历任江西省南昌市文联主席,南昌画院院长,南昌美术馆馆长,江西省文联副主席,江西省博物馆馆长,江西书画院院长兼书记,江西省美术家协会主席,中国美术家协会理事,中国美协中国画艺委会委员等职。

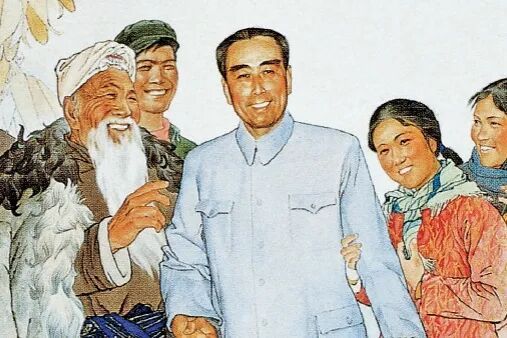

“中国画研究院”第二期“人物创作研究班”集体合照

“不一定都画‘苦总理’,我画一个‘笑总理’”

郑志刚:风雨结束后的那几年里,美术界在表现周恩来总理时,似乎形成了一些固定模式,要么突出晚年的悲情与抗争,要么趋于概念化的歌颂。您当时身处那样的创作氛围中,是如何想到要跳出主流,选择“春暖”这样一个角度来塑造总理形象的?

马国强:我总觉得周总理不只有沉重的一面。他骨子里的温暖、从容,甚至微笑时那种发自内心的平和,同样值得被记住。所以,我决定画一个不一样的总理,不在寒冬里蹙眉,而在春暖中微笑。

郑志刚:《春暖》这个题目起得很有意味。您是通过哪些具体的画面处理,来传递这种“暖”与“笑”的感受的?

马国强:我用工笔重彩的方式,来表现周总理走进陕北农家、与百姓鱼水情深的场面。总理嘴角微微上扬,眼神中也带着一丝宽慰。造型上力求准确,不过度美化。我想刻画的,不是舞台上的英雄,而是一个历经风雨之后、依然相信春天的普通人。这幅画,算是我对周总理人格理解的另一种表达吧。

1982年马国强《春暖》148cm×84cm

“用照片是有羞耻心的”

对创作手法有比较严格的观念界限,您怎么看待这种现象?

马国强:那时,画家用照片在很多人眼里相当于“取巧”。我在画周总理时,也参考了新华社的照片,可总觉得心里不踏实。动笔前,我画了一周的速写,既是练习,也是为了遮掩用照片的羞耻心。

郑志刚:在实际创作过程中,照片到底起到了什么样的作用?您如何看待它在人物画中的价值?

马国强:照片的作用很实际。比如,周总理的神态和五官细节,尤其是那种瞬间捕捉的生动感,光靠想象是很难把握的,新华社的影像就为我提供了真实的依据。

郑志刚:那个年代的画家如果在人物刻画上出现偏差,通常会怎么处理?这样的过程会影响作品的原创性吗?

马国强:那时没有数字技术,画坏了就得动手修补。脸如果画不像,只能把纸挖掉一块,重新补上一片再画。我们管这叫“挖补”。虽然方法笨,但这不影响作品的原创性。

马国强《春暖》局部图片