坚持根治水患、防治干旱,以黄河干流、蓄滞洪区、支流河道为架构,加快实施防汛抗旱水利提升工程,开展“二级悬河”治理,强化综合性防洪减灾体系建设,全面提升水旱灾害综合防治能力,加强黄河岸线资源管控,构筑沿黄人民生命财产安全的稳固防线。

第一节加快完善防洪减灾工程体系

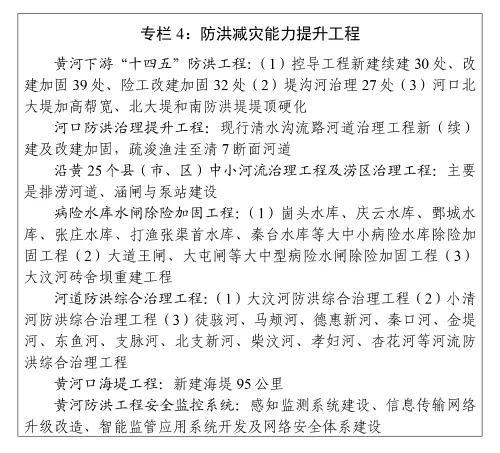

实施黄河河道和滩区综合提升治理。实施黄河下游防洪工程,对高村以上游荡性河道重点河段进行综合整治,开展险工、控导改建加固及新续建工程建设,维持中水河槽稳定,提高主槽排洪输沙能力,对高村以下重点河段堤河进行改造,确保堤防不决口。开展河口综合治理,实施河口防洪治理提升工程,提高堤防建设标准,稳定现行黄河入海流路,加强刁口河备用流路管理和研究。严格限制自发修建生产堤等无序活动,深化滩区安全建设。实施引黄涵闸病险水闸除险加固工程,消除水闸险情及安全隐患,保障黄河下游防洪安全。

加强防洪减灾体系协同。统筹推进大汶河、小清河、洙赵新河、徒骇河、马颊河等水系防洪治理工程,持续提升中小河流防洪减灾能力,2025年年底前,重点河段达到防洪要求。实施大中型病险水库水闸除险加固工程。推进沿海防潮堤工程建设,提升防潮减灾能力。

第二节系统提升灾害防御应急救援能力

全面提高洪水监测预警能力。优化水文站网布局,完善水文监测设施建设,建设水工程调度监测管理系统。建立流域洪水调度体系、洪水管理公共服务体系和灾害预警信息系统,提升山洪灾害防御等基层防汛预报预警能力。建设堤防及重点险工、控导视频监控系统,有序推动水位、冰凌、环境等信息采集,实现黄河山东段等骨干河流运行情况的动态感知。

全面提高救灾减灾应急能力。完善防洪减灾、排水防涝等公共设施,增强城市和乡村抵御灾害能力。加强应急救援队伍建设,设立水旱灾害防御培训演练基地,强化经费、装备保障,提高专业机动抢险能力。完善防汛物资储备制度,建设国家级区域物资储备和保障中心,新建、改扩建5个省级水旱灾害防御物资储备库。

全面提高防洪减灾技术支撑能力。建设黄河大数据中心,打造“智慧黄河”数字化平台,建立覆盖骨干河道干支流的立体化数据采集监测网络,加强与流域管理机构共建共享,构建黄河下游生态环境感知、数据管理和业务应用体系。运用卫星通信、无人机、5G等技术手段,提高应急通信保障能力。加强超标准洪水应急方案、现状河道条件下防洪能力、分泄洪闸分洪能力和防洪抢险新技术研究,开发应用骨干河道智慧防汛指挥系统。

第三节合理利用黄河岸线资源

依据国土空间规划,以黄河防洪安全为前提,以资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价为基础,科学划分岸线功能区,合理划定生产、生活、生态空间管制界限,建立更加完善的岸线资源保护长效机制。以河势稳定为前提,加强用途管制,结合河道和滩区综合提升治理,确保河道行洪能力和湖泊调蓄能力。合理开发黄河南北展区,加快推进交通设施布局、城镇乡村建设、特色产业发展、文化旅游资源开发。严格环境准入,严防沿岸工业和地产项目过度开发。优化取水口布局,开展河道治理模式研究。加强黄河水沙综合利用,实施引黄泥沙治理及生态保护修复工程,开展黄河泥沙资源化利用试点。

第七章增强科教创新发展动力

加强科技创新前瞻布局和资源共享,着力优化教育结构,促进人才链与创新链深度融合,构建区域创新生态系统,打造黄河流域科教创新高地。

第一节培育创新发展新优势

推动重大科技攻关。建立“十强”产业关键核心技术攻坚机制,推行科技攻关“揭榜制”、首席专家“组阁制”、项目经费“包干制”等组织方式,围绕“卡脖子”短板技术方向,每年在新一代信息技术、高端装备、新能源、新材料、现代海洋、生态环保等领域组织实施重大关键技术攻关项目。开展黄河生态环境保护科技创新,加大黄河流域生态环境重大问题研究力度,聚焦水安全、生态环保、植被恢复、水沙调控等领域开展科学实验和技术攻关。系统部署基础研究和应用基础研究,支持开展量子科学、脑科学、合成生物学、深海科学等重大原创性研究。立足现代农业、新能源、新材料等优势科学领域,加快形成一批种子、特种材料、新能源技术等应用基础研究成果。推动“透明海洋”“蓝色药库”“盐碱地综合利用”等列入相关国家科技计划,提高重大科技创新成果供给能力。

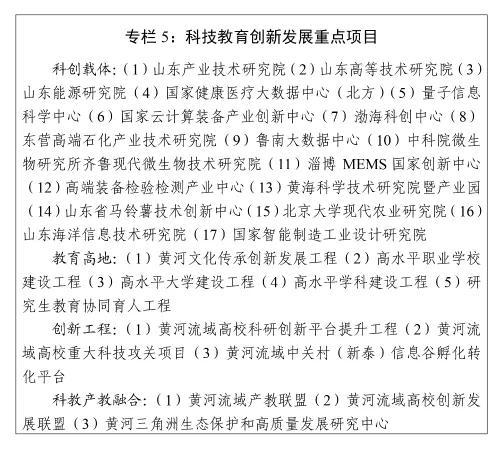

建设高能级创新载体。加快推进山东产业技术研究院、高等技术研究院、能源研究院等新型研发机构建设,布局黄河三角洲现代农业技术创新中心等一批创新联合体,构建上下游高效协同的产业创新体系。争取青岛海洋科学与技术试点国家实验室尽快入列。面向高端装备、生命健康、生态环保、电子信息等新兴产业领域,争创一批国家重点实验室、国家工程研究中心、国家制造业创新中心。以济南、青岛、烟台等市为重点,布局建设一批省实验室。建设高水平的企业技术中心体系,大幅提高企业研发机构覆盖水平。

打造科技自主创新高地。推动与中国科学院、中国工程院深度合作,引进一批大院大所分支机构,建设中科院济南科创城、中科院海洋大科学研究中心、齐鲁科创大走廊。按照国家统一部署,统筹布局建设一批重大科技基础设施。推动高端创新资源向济南、青岛集聚,加快建设区域性创新高地,为创建综合性国家科学中心创造条件。加快建设黄河三角洲农业高新技术产业示范区、国家级海洋牧场,促进生态保护与高效农业、渔业融合。

第二节打造国内一流优质教育

推动高等教育高质量发展。实施高水平大学建设计划,支持3所部属高校强化“双一流”建设;支持5所左右优势突出的省属高校,进入国家一流学科建设高校行列或综合实力进入国内同类型高校前列;支持10所左右优势明显、产业发展急需的省属高校,夯实服务支撑全省高质量发展的基础。实施高水平学科建设计划,建设10个左右基础力量雄厚、引领未来发展方向的优势学科,打造学科高峰;支持40个左右适应国家和全省经济社会高质量发展需求、突出前沿引领的优势特色学科,构筑学科高原。推动普通本科高校向应用型转型发展,开展本科高校分类考核。加快专业结构调整,做强优势特色专业,实行专业动态监测评价。支持高校设置生态保护、现代农业、智能制造、公共卫生等一批急需领域学科。实施现代产业学院建设计划,组建一批跨学科、跨专业的产业学院。

建设国家职业教育创新发展高地。加快构建中等与高等职业教育、专业学位研究生教育相衔接的人才培养体系,发展本科层次职业教育。实施职业教育提质培优高质量发展行动计划,建设一批具有山东特色、全国领先的职业院校。建设300个左右高水平中职专业(群)、150个左右高水平高职专业(群)。坚持学历教育与职业培训并重,全面实施1+X证书制度。支持职业院校与骨干企业牵头组建黄河流域产教联盟。推进职业教育东西协作和省内对口帮扶。建设潍坊职业教育创新发展示范区。

巩固提升基础教育水平。大力实施新时代立德树人工程,健全德育评价标准。提高学前教育普及普惠水平,加大公办幼儿园建设力度,支持民办幼儿园提供普惠性服务,建立健全幼儿园保教质量评估体系。推动所有县(市、区)达到优质均衡标准。持续推进普通中小学规划建设,健全完善大班额长效防控机制。开展市域、县域和城乡学校结对帮扶,提高基本公共教育服务均等化水平。

第三节创新完善科教体制机制

激发人才创新活力。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展重大需求,深入实施“人才兴鲁”行动,集聚一批具有带动作用的科技创新人才。完善普惠性与个性相结合的人才政策体系,充分尊重和用好现有人才,开通境内外高端人才来鲁工作绿色通道,探索开展“云招才”模式。实施新一轮企业家素质提升行动,发挥企业创新主体作用。加强创新型、应用型、技能型人才培养,实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系,完善形成科学有效的引才聚才用才灵活机制。

加快创新成果转移转化。深化科技成果使用权、处置权、收益权改革,开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点。完善以知识价值为导向的收益分配和期权激励机制,开展高校、科研院所所属具有独立法人资格的事业单位法定代表人股权激励试点。支持高校科研院所开展产学研合作,横向科研项目到位经费达到一定标准的,经认定可视同省重点研发计划项目。大力推动创新创业,支持高校、科研院所科研人员创办科技型企业。培育线上线下结合的科技成果交易市场,探索人力资本产业园等新模式,着力推动科技成果资本化、产业化。

推动科教深度融合创新。支持省内高校、科研院所联合沿黄省区高校、科研院所、行业企业、地方政府,共建面向黄河流域生态保护和高质量发展的实验室、协同创新中心、技术创新中心、成果转移转化基地等创新平台。深化国内一流高校、科研院所战略合作,显著提升源头创新和前沿技术研究能力、关键共性技术有效供给能力。支持山东大学等高校深化与西安交通大学、郑州大学、兰州大学等高校合作,建立黄河流域高校创新发展联盟和应用技术大学(学院)联盟,推动学科共建、人才共培、大型科学仪器共享,建立服务全流域的创新平台和人才共享机制。支持引进水利部黄河水利委员会科研资源,共建黄河三角洲生态保护和高质量发展创新平台。

第八章构建特色优势现代产业体系

依托强大国内市场,以深化供给侧结构性改革为主线,以加快新旧动能转换为抓手,坚持创新驱动、绿色发展,聚焦“十强”现代优势产业集群,推动制造业高质量发展和资源型产业转型,建设具有核心竞争力的现代产业体系。

第一节加快实施新旧动能转换

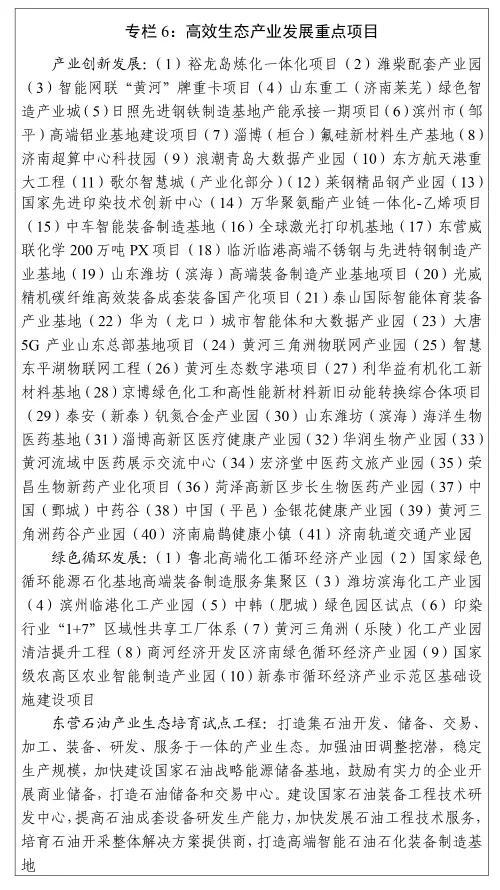

推进“十强”优势产业集群集聚发展。坚决淘汰落后动能,加严环保、质量、技术、能耗、安全等标准,加快退出落后产能,严格控制新增过剩产能。坚决改造提升传统动能,推动产业基础再造、产业链整体跃升。坚决培育新动能,以“雁阵形”产业集群为依托,实施战略性新兴产业集群发展工程,加快建设济南信息技术服务、青岛轨道交通装备、淄博新型功能材料、烟台先进结构材料、临沂生物医药等优势产业集群,开展关键共性技术研发和产业化,加大建链、补链、延链、强链力度,推进产业基础高级化、产业链现代化。加快推进裕龙岛炼化一体化项目,论证规划东营、东明减量置换高端化工项目。聚力打造山东重工绿色智造、滨州高端铝业、日照先进钢铁等重大产业集群。推进能源资源一体化开发利用,引导能源化工产业向精深加工、高端化发展,高水平建设山东裕龙石化产业园、东营临港高端石化产业园、潍坊滨海化工产业园、滨州临港化工产业园等园区。实施中医药人才建设工程,培育中国(鄄城)中药谷、中国(平邑)金银花健康产业园等。

高水平建设济南新旧动能转换起步区。对标雄安新区,学习浦东新区,突出产城融合,加强规划引领,优化功能分区,形成南北呼应、协同发展态势。严格产业准入标准,优先布局区域性总部、功能性中心,加快引进一批高等院校、科研院所和高新技术企业,重点集聚新智造、新科技、新服务、新消费产业和业态。加强城市设计、建筑设计、景观设计,超前布局市政基础设施和公共服务设施,做好留白增绿文章,预留发展空间,率先打造数字孪生城市。加快建设现代绿色智慧新区,打造全国新旧动能转换新引擎。

加快产业园区特色集约化发展。深化开发区体制机制改革,高标准制定实施开发区发展规划,进一步明确各级各类开发区功能定位和特色优势产业。因地制宜打造潍柴配套产业园、莱钢精品钢产业园、万华化学烟台工业园等一批主导产业引领、专业化分工协作、支撑保障有力的特色园区。推动沿黄规定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。

第二节深度推进数字赋能

实施产业数字化升级工程。推进“现代优势产业集群+人工智能”,支持企业“上云用数赋智”。聚焦能源、化工、钢铁、建材、有色金属、纺织服装、食品加工等传统优势产业,滚动实施“万项技改”,加快推动“万企转型”,全面提高产业技术、工艺设备、产品质量、能效环保等水平,打造国家产业转型升级示范区。加快设备换芯、生产换线、机器换人,大力推进数字化车间、智能工厂建设,依托国家先进印染技术创新中心平台,加快推进印染行业区域性共享工厂体系建设。在高端化工、高端装备等重点领域率先应用“5G+工业互联网”,建设海尔、浪潮两大国家级“双跨”工业互联网平台,深入开展“个十百”工业互联网平台培育行动,高水平建设山东半岛工业互联网示范区。加快推进智慧环保建设,完善提升国家(济南)生态环境大数据平台,推广“互联网+生态环保”综合应用。

推动先进制造业和现代服务业融合发展。发展服务型制造,推广研发设计、个性化定制、总集成总承包、全生命周期管理、系统解决方案等场景模式。加快推动原材料企业向产品和专业服务解决方案提供商转型,装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。推动物流、快递企业融入制造业采购、生产、仓储、分销、配送等环节,促进现代物流和制造业高效融合。

打造产业创新发展高地。加快布局5G、人工智能、大数据、云计算、物联网、高端软件、MEMS等产业,支持济南建设“中国算谷”,培育济南超算中心科技园、浪潮青岛大数据产业园、华为龙口大数据产业园等产业平台,建设国家超算中心、云数智协同创新中心、区域智能计算中心,打造具有国际竞争力的数字产业集群。高水平建设济南—青岛人工智能创新应用先导区和济南国家新一代人工智能创新发展试验区。加快发展量子科技、空天信息和深地深海等未来产业,推动免疫治疗、基因大数据、合成生物学等生物技术攻关,支持区块链在电子政务、智慧物流、金融机构等领域深度应用。加快氢能及燃料电池产业发展,建设中国氢谷(济南)、东方氢岛(青岛)两大氢能产业高地,打造以潍坊、淄博为龙头的燃料电池及关键材料产业集群和以聊城、济宁为龙头的燃料电池整车及氢能制储装备产业集群。

第三节培育优良产业生态

提升产业链现代化水平。优化区域重点产业链布局,分行业做好供应链战略设计和精准施策,加大项目招引、自主延链、吸引配套力度,打造自主可控、安全高效、服务全流域的产业链供应链。制定实施差别化的用地、用能、排放、信贷等政策,推动资源要素向高产区域、高端产业、优质企业集聚。支持一批行业领军企业打造行业平台,推动要素资源高效配置、产业链条整合并购、价值链条重塑提升、多业务流程再造集成、新型业态培育成长,构建若干以平台型企业为主导的产业生态圈。实行“一群一策”,编制产业集群地图,启动“一条龙”培育计划,推动重大项目与产业集群地图精准匹配、快速落地,打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战。

强化支柱型引领型企业带动作用。聚焦高端石化、高端铝材、精品钢铁、轨道交通、海工装备、核电装备、动力装备、生物医药、医疗器械、智能家居等重点产业,深入实施“领航型”企业培育计划,打造若干具有产业生态主导力的领军企业。推动产业链上中下游、大中小企业融通创新、协同发展,打造产学研深度融合的关键共性技术公共服务平台,促进产业链、供应链、创新链深度融合,造就一批专精特新“小巨人”“单项冠军”和瞪羚、独角兽等高成长企业。实施高新技术企业培育计划,着力打造一批具有核心竞争力的高新技术企业。

第九章在服务构建新发展格局中塑强山东半岛城市群龙头