上个月,微信发表平邑县第七实验小学四年级学生刘秋萌的的作文。后来,很多网站转载了。校长看到了,老师表扬了她。她写作的热情上来,一直想写。我因为这段时间一直在外地调研,刘秋萌就自己到调研展览馆里一张张照片看过去。在记者节前,写出这篇文章。现发表于此。

小小年纪,肯写文章,找身边的事情,会抓时间节点,会选细节,语言用得好,写得有感情、有意境、有见识。

以下是刘秋萌的文章原文。

九间棚村在沂蒙深山区。

我眼中的卓越记者

----李锦调研馆参观学习记

我家住在平邑县地方镇九间棚村的山上。我在九间棚长大。最熟悉的,除了漫山草木就是村里两座挨得不远的展览馆。第一座展览馆里藏着九间棚的山乡故事,另一座展览馆藏着李锦的过往。山里人常念叨的是,这个记者为什么一待几十年不走呢?在中国记者节前,我走进了李锦调研馆,心中积压许久的疑问找到了答案。李爷爷出发到外地调研去了,他已经74岁了,仍然为国家调研写文章。我来到海拔640米龙顶山上的展览馆。这里经常烟云缭绕,有意境悠远的感觉。鲜为人知的是,这座展馆的“前世”,是一间充满烟火气的农家。李锦在这里一待就是36年。他的老家是鱼米之乡的南方,他工作的地方是北京,大山是什么力量拽住了他?

11月7日傍晚,刘秋萌回到平邑县九间棚村山上。这是她在李锦调研馆前。

李爷爷曾经是新华社高级记者,曾任新华社山东分社副社长。1989踏入九间棚,心就落在这里了,他拿着笔,扛着相机,把九间棚与沂蒙精神推向全国。这几十年为沂蒙老区出了大力,村里大人都这么说。

走进李锦调研馆,像是进入历史的档案。这里有四样东西让我印象深刻。第一样,记录着九间棚54户村民的调查档案,在泛黄的纸上写着密密麻麻的字迹,详细记录着一户户人家的生活,大到家庭人口结构,小到孩子的具体年龄,孩子是抱来的?媳妇是从哪个庄来过?谁支前去过孟良崮,甚至连孩子的性格,也记得一清二楚。

从泛黄的纸页与细致的标注中不难看出,李锦为了这份蜘蛛网式的联络图,走进多少人家。这份档案没有高档包装,只是一张泛黄的纸,像泥土一样朴素实在而透出芳香。真实数据的背后,有基层脉搏的跳动,藏着他对老百姓的尊重,认真的态度、求真务实的初心。

第二样让我难以忘怀的,是那座青灰色石碾。这是李锦曾坚守五年的“书桌”。初到九间棚时条件艰苦,他每天清晨五点就与太阳一起起身,坐到石碾边沿,借着山间的晨光动笔创作。他在这里,不是写了八篇文章,而是在此写下了《中国国企改革策》等八部著作。农家在这里碾出粮食,他在这里磨出了文章。石碾所承载的“吃苦耐劳、踏实肯干”,也是他的雕像。

第三样物品,是他在高铁上写作的照片。他从北京至武汉的高铁上,一手端电脑、一手按鼠标,身姿纹丝不动,如雕塑般专注。旁侧文字介绍,这张被乘客抓拍的照片曾在微信广泛流传,惊叹于他三个小时的纹丝不动,更惊叹2016年写下180万字文章的高产与坚守。这张照片,是他笔耕不辍的生动注脚。这时候他已经65岁。看见这一幕,仿佛能触摸到他对写作的虔诚、对调研的执着,是一位记录者对时代真实的深情守望。他使我相信爱迪生的话:“天才是百分之一的灵感再加上百分之九十九的汗水。”

在李锦展览馆的展柜里,35部著作整齐排列,上顶屋梁,下立着地。虽然只有三米高,但我仰望着,像面对一座高山。从早年记录乡村的质朴手稿,到后来剖析时代的厚重专著。年纪越大,写书越多。他写的都来自调研生活。

展览馆内,还有邓小平听他汇报的电视片,邓小平夸奖他“你有发言权”,有胡耀邦号召全国记者向他学习的文件。这是党和国家对他贡献的认可。

一个人,一辈子,干一行,做一件事情,就是调查研究。档案前的细致、石碾旁的坚守、高铁上的专注、著作堆里的沉淀,串联起李锦爷爷的精神世界,四张照片像里程碑,把我引入李爷爷的精神世界的隧道深处。

我似乎读懂了,卓越记者是这样炼成的,吃苦、认真、坚持、顽强,做一件事,心无旁骛。他以“为中华崛起而调研、读书与写作”的初心,贯串一生。他让我相信:伟大源于坚守,耕耘必有收获。他提醒我,伟大记者怎样造就,人的一生应当怎样度过。这支精神火炬,将永远照亮我前行的路。

李爷爷,您现在哪里调研?您要保重身体。冬天了,天冷了,多穿衣服。祝爷爷冬至安康,三餐常暖、睡眠香甜,岁岁常安,福气满满!

这篇小文,遥寄山里一个女孩对您的崇敬与记者节祝贺。

11月7日下午,刘秋萌在学校。长高了,长大了。

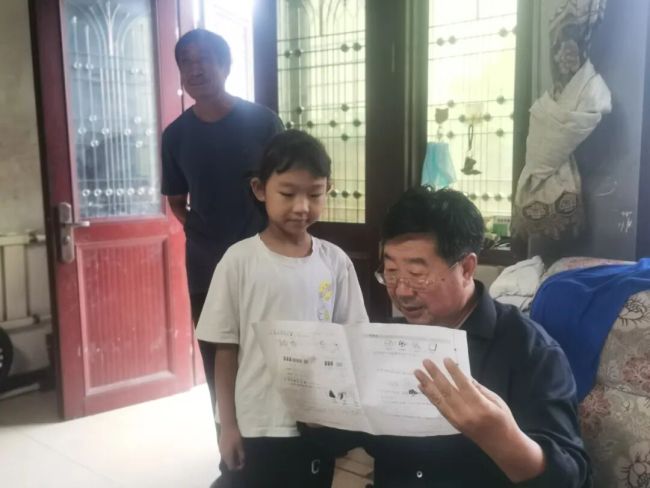

3年前,李锦为小学一年级的刘秋萌辅导语文。

把事例选好、语言表达好

——给秋萌同学的信

秋萌同学:

你寄来的文章收到,感谢你在中国记者节之前给爷爷送来的问候。

听说上次文章老师表扬了。你写作热情很高,爷爷希望你集中精力学好老师安排的课程。喜欢写作文是个好事,但这是慢功夫,要慢慢积累,不要太急,不能影响课程学习。

整体评价,向前进了一步

这篇文章比上一篇更有难度,但是写得很好。上次按三次见面顺序写一个观点。这次是选四个细节,写一项工作甚至一个人,难度就大了。

首先要肯定的是,抓住记者节这个机会,很快拿出文章,有新闻敏感,你将来是当记者的材料。

“写什么”问题。这次题材是自己生活周围有的,找出有意义的。只要用心搜索,周围可写的东西很多。

开头平易,引人入胜;结尾概括有力,首尾呼应。

这次重点肯定结构与语言表达问题。

结构合理,事例有代表性

写文章的结构有两种方式,一种是竖着写,串连方法,像上次写的3次见面。一种结构是横着写,并连方法,用一根线把四个珍珠串起来。

你这几个“珍珠”选得很好。第一个联络图反映的是认真的态度;第二个在石碾上写文章,反映艰苦的作风;第三个火车上写作,是表示坚持的意志;第4个是书橱,表现的是收获。4个物件,表现四个不同的内容,它们是不重复的,把它连在一起是一层进一层,往深处走。

要记住,写文章选事例一定要精准,不要重复,重复就浪费笔墨了,也容易写乱。这四件事情,有现场,有数字,用事实说话,用细节讲话。比讲道理要让人相信。文章不长,但是道理说得很明白。

语言很好,像是随手拈来

我觉得你的语言很好,像是随手拈来,有随心所欲的样子;又像大人说的话,似乎是精心思考过的。

语言生动,准确,有感情色彩。可以看出你平时读了很多的书,语言像是经过锤炼过的。像这样的语言,一般要到高中生才能掌握。

“藏着九间棚的山乡故事,另一座展览馆藏着李锦的过往”,概括显得精练、有力。

“有四样东西让我印象深刻”,显得老练。

“触摸到他对写作的虔诚、对调研的执着,是一位记录者对时代真实的深情守望”,有文学范儿。

“档案前的细致、石碾旁的坚守、高铁上的专注、著作堆里的沉淀”,用词经过推敲,贴切妥当。

“祝爷爷冬至安康,三餐常暖、睡眠香甜,岁岁常安,福气满满”!有感情色彩,让人感到温暖。

也有些语言像警句式的,“伟大源于坚守,耕耘必有收获”等,就不一一列举了。

这篇文章在上次基础上又一步。你坚持下去,将来一定是当记者、作家的材料。不过,“的”“地”“得”的用词,有混淆的地方,爷爷替你都改过来了,你对照着看。

建议把握节奏,一个月用心写一篇文章就行了。其他课程都好,才能上大学。爷爷在外面一个月了,在一个大海边上的企业搞调研。

冬天了,天冷了,多穿衣服,听爸爸妈妈的话,听老师的话。

——爷爷11月7日在大海边上一个企业

(文/李锦)

作者简介

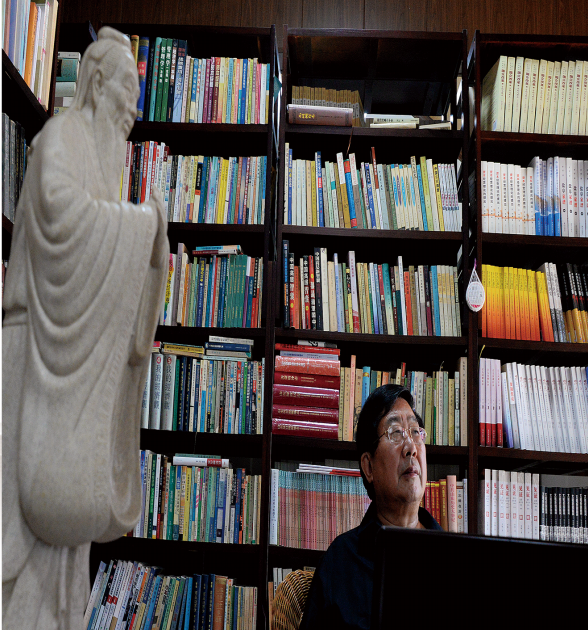

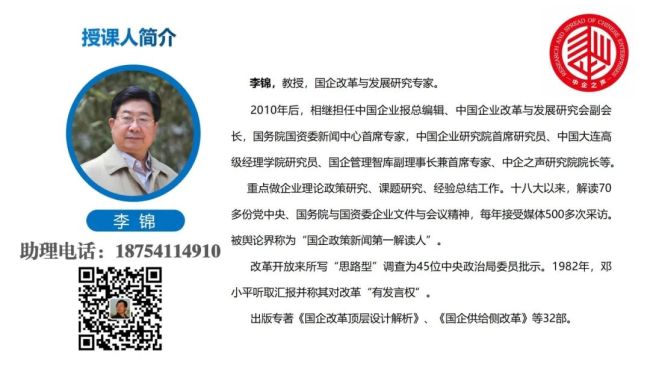

李锦,教授,中国人民大学国企改革与发展研究中心首席政策专家。

新华社高级记者。2010年后,相继担任中国企业报总编辑、中国企业改革与发展研究会副会长,国务院国资委新闻中心首席专家、国企管理智库副理事长兼首席专家、中企之声研究院院长等。

重点做企业理论政策研究、课题研究、经验总结工作。十八大以来,解读70多份党中央、国务院与国资委企业文件与会议精神,去年接受媒体500多次采访。被舆论界称为“中国国企改革舆论旗手”“国企政策新闻第一解读人”。

改革开放来所写“思路型”调查为45位中央政治局委员批示。1982年,邓小平听取汇报并称其对改革“有发言权”。

出版专著《资本经营理论的提出》《深度》等32部。