沂蒙山区位于沂山、蒙山之间,沂河、沭河萦绕如带,七十二崮点缀其间,群山连绵,形成方圆数万平方公里的广大山区。全面抗战爆发后,中共山东分局和一一五师,在这一带开辟了鲁中、鲁南、滨海抗日根据地,建立了全省统一的抗日民主政权,形成了以沂蒙山区为中心的山东抗日根据地。

一、挺进沂蒙山

1937年10月,日军侵入山东境内,中共山东省委根据中共中央关于在敌后开展游击战争的指示,积极发动抗日武装起义。从渤海之滨,到沂蒙山区,先后爆发了十大抗日武装起义,抗日烽火燃遍齐鲁大地。其中,徂徕山起义,是中共山东省委直接发动和领导的抗日武装起义。

日军到达黄河北岸后,中共山东省委从济南转移到泰安。12月23日晚,日军第十师团强渡黄河,兵分两路进攻济南和泰安。省委书记黎玉、宣传部长林浩、秘书长景晓村和延安来的红军干部赵杰等同志,在泰安文庙召开紧急会议,决定在徂徕山举行抗日武装起义。

1938年1月1日,省委机关、泰安县委、泰安民众自卫团及平津、济南流亡学生和民先队员160余人奔赴徂徕山,在四禅寺举行起义誓师大会。黎玉代表省委宣布“山东抗日游击第四支队正式成立”,原红军团长洪涛为司令员,黎玉兼政委,赵杰为副司令员,林浩任政治部主任。

四支队成立不久,队伍迅速发展到500余人,经过短期突击军事训练,立即投入了战斗,先后取得寺岭庄伏击战和四槐树村伏击战的胜利,击毁日军汽车14辆,毙伤日军50余人,极大地振奋了军心。短短一个多月的时间,第四支队发展到近千人,扩编为七个中队。

中共中央对山东的抗日武装斗争和根据地建设极为重视。1938年1月,中央在给山东省委的指示信中指出:“省委工作的中心应当放在鲁中区,开始依靠新泰、莱芜、泰安、邹县的工作基础,努力向东发展,尤以莒县、蒙阴等广大地区为重心。”2月底,省委在新泰刘杜召开会议,传达贯彻中央指示精神,决定第四支队兵分两路,挺进沂蒙山区,开辟新的抗日根据地。

当时,山东武装力量发展较快,全省建立了4万多人的十个支队,但起义队伍多是农民武装,没有作战经验,迫切希望中央派一批军、政干部来山东加强骨干力量。会议决定,由省委书记黎玉赴延安,向中央汇报工作。

黎玉一行经长途跋涉,于4月2日到达延安,向中央军委主席毛泽东汇报了山东党组织和抗日游击队的情况。当黎玉提出希望中央派一个主力团到山东的请求时,毛泽东当即表示:“好哇,大水养大鱼嘛!中央支持你们,一个团是不够的,看来还要多去一些!”

随后,中央决定派郭洪涛、张经武等50余名军政干部到山东工作,由郭洪涛任苏鲁豫皖边区省委书记。7月,八路军一一五师第五支队和一二九师津浦支队先后从冀南开抵冀鲁边区。随后,一一五师政治部副主任萧华率八路军东进抗日挺进纵队抵达乐陵,揭开了挺进山东的序幕。

8月,中共中央抽调张经武、江华、吴克华、胡奇才等红军干部,以及抗大、陕北公学毕业的学员160余人支援山东。8月21日,黎玉、张经武率领这支队伍从延安出发,于11月底到达省委驻地沂水岸堤。12月27日,八路军山东纵队在沂水县王庄宣布成立,张经武任指挥,黎玉任政委,王彬任参谋长,江华任政治部主任,统一指挥党领导的山东各地抗日武装,下辖10个支队,队伍5.4万余人。

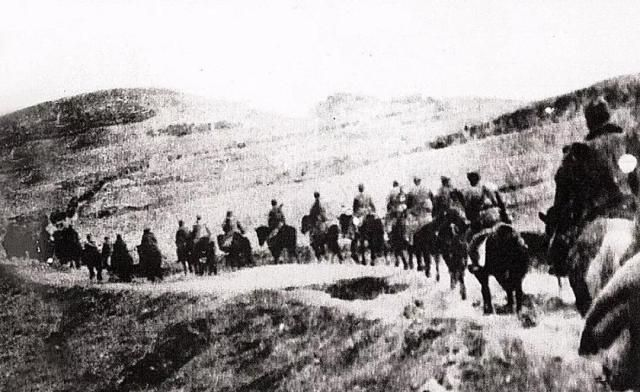

1938年11月,毛泽东在中共六届六中全会上提出了“派兵去山东”的战略决策。12月20日晚,一一五师师部及第六八六团在陈光、罗荣桓率领下,从晋西出发东进。部队冒着纷纷大雪,翻越太行山,穿过平汉路,于1939年3月1日,进入鲁西平原。与山东纵队并肩作战,共同建立了冀鲁豫根据地、鲁南根据地、鲁中根据地、滨海根据地、胶东根据地和渤海根据地。

二、沂蒙山小调

山东各根据地建立后,中央军委及八路军总部决定将抗大一分校迁往山东。随后,校部率2000余人的队伍,从太行山区出发,于1940年1月,到达沂蒙山区,抗大一分校文工团进驻蒙山望海楼山下的白石屋村。山东分局交给文工团一个任务,配合武力行动,以文艺为武器,开展政治攻势,瓦解敌方斗志,教育广大群众。文工团长袁成隆安排创作股长李林和文工团演员阮若珊创作一首歌曲。

李林与阮若珊是一对恋人,随文工团进驻蒙山脚下的白石屋村,村西就是海拔1001米的蒙山第二峰“望海楼”。蒙山是沂蒙山区最大的一座山脉,方圆八百平方公里,主峰龟蒙顶1156米,位列山东第二峰。