其二,以“图形还原法”和“四重证据法”扎实论证,提出“肠龙说”,自成一家之言。作者以古文化图形的造型方式作为古文化图形形成依据,并以民间美术与古文化图形佐证的“四重证据法”,予以充分发掘和论证。鉴于民间美术对原始艺术某些信息的保留及其造型方式的类同,作者进而将民间美术作为原始美术造型方式的延续形态来参与古文化图形的研究。这就在以往“二重证据法”“三重证据法”以历史实物、记载、传说参证的基础上,增添了以美术学中的图形造型方式介入古文化图形分析并以民间美术这类当今实物参证的可能性,从而为古文化研究提供了“第四重证据”。作者认为龙的起源并非来自某种动物或自然现象,而是由原始思维下人们认为的生殖灵物“肠”神化而来的,此切入角度与以往从“象形”方面在现实物象中寻找龙的起源物相比,更具有开拓性。作者认为,从原始时期多部族龙崇拜的广泛性来看,龙源于“肠”生殖崇拜的社会性比源于某种动物更能合理解释龙的产生及多部族普遍崇龙的原因。作者认为原始美术和民间美术在思维方式和造型方式上均具有艺术的原本性本源特征,依据作者对民间美术的造型特征及方式的研究,进而通过民间美术的造型特征进一步佐证原始美术的造型特征并证明由“肠”神化为龙是合理的、可信的。

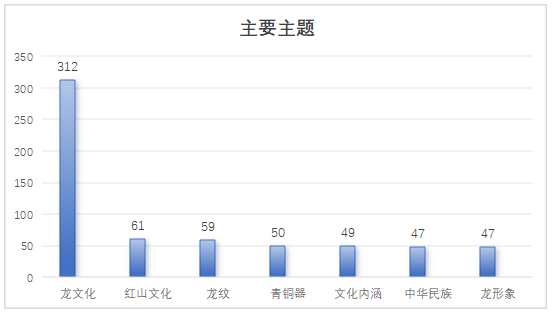

“知网”检索到龙文化主题文章情况

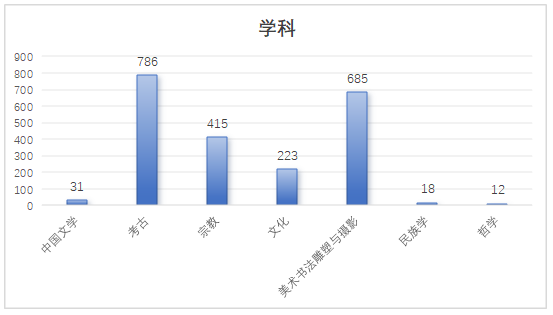

多学科探索龙文化有关成果

其三,依据原始思维“互渗律”来解释龙与相关物象的“互渗”现象,归纳提炼,触类旁通。作者以“互渗律”来认识解释事物,认为宇宙万物在整体与部分、部分与部分之间存在着神秘的联系,某些表面具有类似特征的事物常被视为同类。当龙崇拜出现后,一些形状或特征与龙相似的物象就极容易与其产生“互渗”,这便使龙产生了诸多的派生物,从而也造成了其概念的不断扩大。如:因与龙体原形肠的相似,产生了龙同蛇、虺、蚓、蚕、绳、带、树藤等似肠物象的“互渗”;又因生殖概念与天地的联系,产生了与龙形相似的雷电、云、虹、河流等自然现象的“互渗”。也正是由于这些物象与龙的“互渗”,从而形成了后人对龙原形的种种猜想及龙起源的不同说法,但这些龙的“互渗”物均是在龙概念形成后延伸而派生出来的,并非龙的最初原形。他发现龙文化的概念并非仅仅是对龙图形自身而言的,它是一个与古文化的其他图形有着密切关联的庞大体系,因而又触发了我对其他古文化图形的研究。这些内容包括与古代生殖崇拜图式相关的诸多崇拜方式以及古文化图形符号的象征内涵、组合方式、个案解析等内容。

其四,根植民间美术与造型功底的理论阐述,独具特色,别开生面。这部著作,是一位优秀的艺术家熔铸民族传统、艺术创作与理论思考于一体的具有典型性和开创性的学术佳作。于新生教授是一位资深美术家,他是中国美术家协会会员、山东省美术家协会第六届副主席、顾问,山东省中国画学会副会长,山东工艺美术学院硕士研究生导师、国家二级教授,享受国务院政府特殊津贴专家,教育部学位中心评审专家,国家艺术基金评委,全国第三届中青年“德艺双馨”文艺工作者,全国第七次文代会代表。他还是一位全国美展参展获奖“专业户”,从第6届到第14届全国美展,他都参加了且多次获奖,特别是有两幅作品荣获银奖。他的美术创作根植民间美术而又创新转化,他近年的新水墨人物画立意出新而又意境典雅,他的艺术创作及其风格意蕴可以说已经成为典型的“于氏风格”。而他这次出版的40多万字的龙文化研究专著,则是他酝酿、思考近40年,凝聚着岁月沉淀、睿智覃思的心血之作、学术力作。

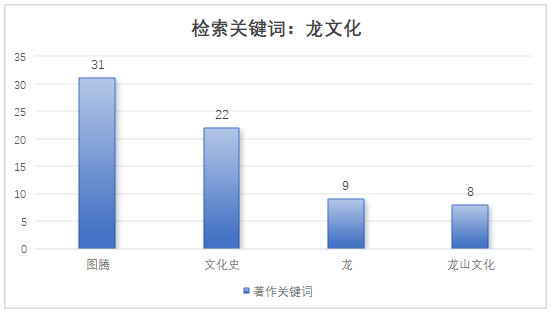

国家图书馆检索到龙文化主题著作情况