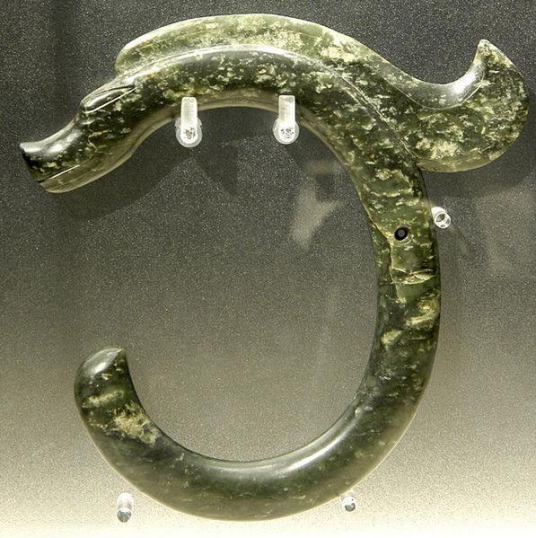

中国民间生肖“蛇”称为“小龙”,而一般意义的“龙”则称为“大龙”。“小龙”年正月十五收到于新生教授《龙文化图形原本探源》一书,该书2024年(龙年)四月出版,40余万字,第一感觉就是“宏篇巨著,内容丰富”,是作者自1983年开始关注“龙图形”开始,40余年积累的研究成果。龙文化是中华民族独特的精神标识,是以龙为核心意象所形成的独特文化体系,它将历史、信仰、艺术与民俗紧密相连,是中华文化的精神标识和基因符号。中华民族被称为“龙的传人”,龙文化代表着中华民族的凝聚力和向心力,象征着中华民族的团结、奋进、创新和包容,激励着人们不断追求进步和发展。龙文化见证了中华民族的兴衰荣辱,激励着一代又一代中华儿女砥砺前行。“龙”在民间与学界都有重要地位,中国北方很多村落都有“九神庙”,即龙王、马王、牛王、药王、苗王、五道、财神、山神、土地,其中龙王居C位,中华第一龙“红山文化玉龙”1971年出土于赤峰市翁牛特旗三星他拉遗址,距今7000余年历史。

《龙文化图形原本探源》济南出版社2024年出版 于新生著

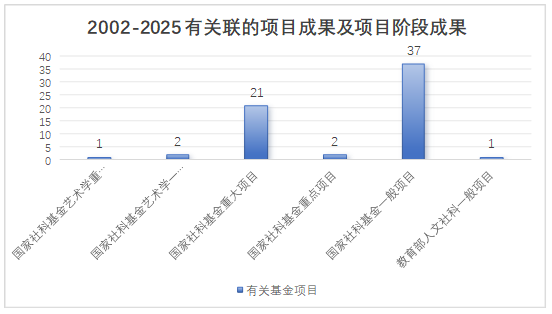

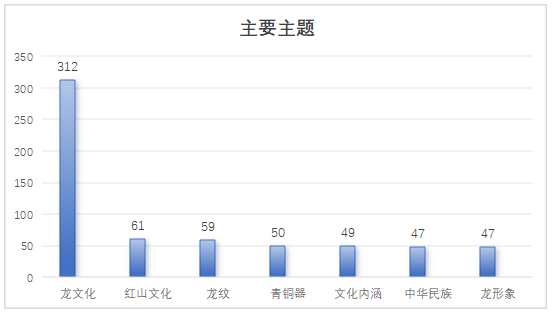

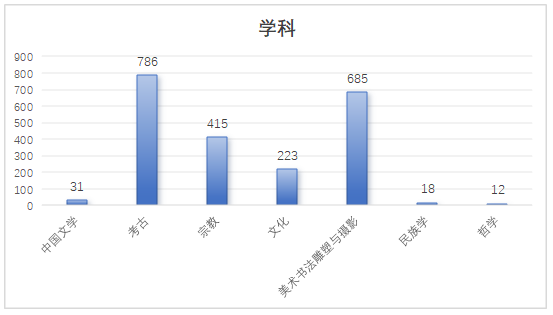

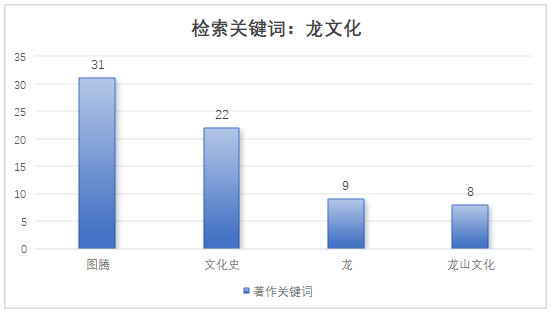

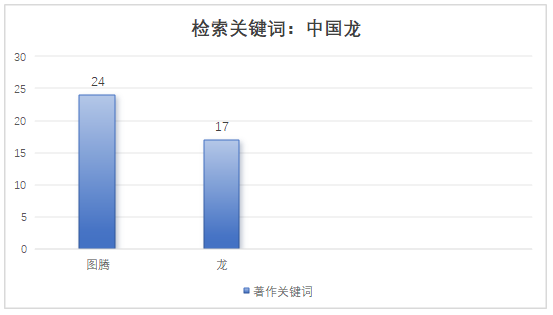

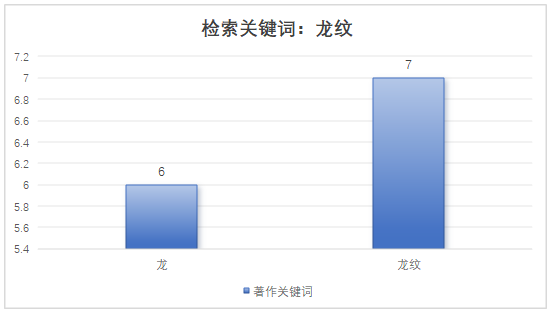

经过知网、国家图书馆等途径,利用大数据统计分析,可以看出龙文化的学科关注与研究成果非常丰富。在数据统计分析的基础上,立足新观点、新方法、新材料的学术研究方法,也可以体现于新生教授的研究独特之处,其著作旨在弘扬龙文化的精神特质,以自己独到的视角和研究方法深入开掘和探究龙文化的源远流长和丰富内涵,可谓正本清源、守正创新之作。

1971年,出土于内蒙古自治区翁牛特旗三星他拉遗址,收藏于中国国家博物馆,被称为中华第一龙

其一,以“原本思维”和“原本艺术”概念,奠定全书以图形造型方式解读龙文化起源的立论基础。该书认为原始美术的思维方式、造型方式与民间美术的思维方式、造型方式有相类相通之处。民间美术是原始美术的自然延续,从民间美术中可看到其保留了大量与原始思维形态及造型特征相类同的艺术形式,这些原始美术造型方式在民间美术中的形态延续和遗存,同样体现了人类思维及艺术形态的原本特征。思维方式的差异是造成文化差异的一个重要因素,而思维方式的类同也必然会带来文化形态的类同,正是由于原始美术与民间美术在思维方式及造型方式上的相同性,从而也就为两者之间的相互关联提供了依据。该书将不同时期延续并保持了原始思维特征的思维方式统称为“原本思维”,将原本思维下产生的原始艺术、民间艺术等形态统称为“原本艺术”。以此为观念统摄和立论基础,作者认为龙作为古代文化现象是以图形为存在特征的,据其以往对图形造型方式的了解,可以用原始图形的造型方式来解释和还原龙图形的形成过程。

龙文化相关国家社科基金重大项目1项,国家社科基金一般项目3项

其二,以“图形还原法”和“四重证据法”扎实论证,提出“肠龙说”,自成一家之言。作者以古文化图形的造型方式作为古文化图形形成依据,并以民间美术与古文化图形佐证的“四重证据法”,予以充分发掘和论证。鉴于民间美术对原始艺术某些信息的保留及其造型方式的类同,作者进而将民间美术作为原始美术造型方式的延续形态来参与古文化图形的研究。这就在以往“二重证据法”“三重证据法”以历史实物、记载、传说参证的基础上,增添了以美术学中的图形造型方式介入古文化图形分析并以民间美术这类当今实物参证的可能性,从而为古文化研究提供了“第四重证据”。作者认为龙的起源并非来自某种动物或自然现象,而是由原始思维下人们认为的生殖灵物“肠”神化而来的,此切入角度与以往从“象形”方面在现实物象中寻找龙的起源物相比,更具有开拓性。作者认为,从原始时期多部族龙崇拜的广泛性来看,龙源于“肠”生殖崇拜的社会性比源于某种动物更能合理解释龙的产生及多部族普遍崇龙的原因。作者认为原始美术和民间美术在思维方式和造型方式上均具有艺术的原本性本源特征,依据作者对民间美术的造型特征及方式的研究,进而通过民间美术的造型特征进一步佐证原始美术的造型特征并证明由“肠”神化为龙是合理的、可信的。

“知网”检索到龙文化主题文章情况

多学科探索龙文化有关成果

其三,依据原始思维“互渗律”来解释龙与相关物象的“互渗”现象,归纳提炼,触类旁通。作者以“互渗律”来认识解释事物,认为宇宙万物在整体与部分、部分与部分之间存在着神秘的联系,某些表面具有类似特征的事物常被视为同类。当龙崇拜出现后,一些形状或特征与龙相似的物象就极容易与其产生“互渗”,这便使龙产生了诸多的派生物,从而也造成了其概念的不断扩大。如:因与龙体原形肠的相似,产生了龙同蛇、虺、蚓、蚕、绳、带、树藤等似肠物象的“互渗”;又因生殖概念与天地的联系,产生了与龙形相似的雷电、云、虹、河流等自然现象的“互渗”。也正是由于这些物象与龙的“互渗”,从而形成了后人对龙原形的种种猜想及龙起源的不同说法,但这些龙的“互渗”物均是在龙概念形成后延伸而派生出来的,并非龙的最初原形。他发现龙文化的概念并非仅仅是对龙图形自身而言的,它是一个与古文化的其他图形有着密切关联的庞大体系,因而又触发了我对其他古文化图形的研究。这些内容包括与古代生殖崇拜图式相关的诸多崇拜方式以及古文化图形符号的象征内涵、组合方式、个案解析等内容。

其四,根植民间美术与造型功底的理论阐述,独具特色,别开生面。这部著作,是一位优秀的艺术家熔铸民族传统、艺术创作与理论思考于一体的具有典型性和开创性的学术佳作。于新生教授是一位资深美术家,他是中国美术家协会会员、山东省美术家协会第六届副主席、顾问,山东省中国画学会副会长,山东工艺美术学院硕士研究生导师、国家二级教授,享受国务院政府特殊津贴专家,教育部学位中心评审专家,国家艺术基金评委,全国第三届中青年“德艺双馨”文艺工作者,全国第七次文代会代表。他还是一位全国美展参展获奖“专业户”,从第6届到第14届全国美展,他都参加了且多次获奖,特别是有两幅作品荣获银奖。他的美术创作根植民间美术而又创新转化,他近年的新水墨人物画立意出新而又意境典雅,他的艺术创作及其风格意蕴可以说已经成为典型的“于氏风格”。而他这次出版的40多万字的龙文化研究专著,则是他酝酿、思考近40年,凝聚着岁月沉淀、睿智覃思的心血之作、学术力作。

国家图书馆检索到龙文化主题著作情况

国家图书馆检索到龙文化主题著作情况

国家图书馆检索到龙文化主题著作情况

总之,《龙文化图形原本探源》以古文化图形造型方式参与龙文化图形研究,对龙造型起源的“肠龙说”、龙与祭祀等社会因素的关系开展了深入的考证与探究,并对龙的动物化及与相似物的“互渗”、龙的类型、龙的王权特征和民俗特征及一些“肠龙”图形个案进行了解析。这本于新生教授的学术专著,独辟蹊径,自成一说,会使广大读者对这位大画家刮目相看。

同时,我们应当认识到,作为文化符号,龙的演变史堪称一部文明进化史。从红山玉龙的神秘巫觋,到青铜饕餮的狞厉威权,从秦汉应龙的帝王符瑞,到唐宋行龙的世俗欢腾,直至今日舞动在世界各地的东方祥瑞,龙的形象始终在与时代共振中焕发新生。这种与时俱进的文化符号生命力,恰是中华文明“周虽旧邦,其命维新”的生动写照。在当代文化语境中,龙文化正在经历前所未有的价值重构,它既是唤醒文化记忆的精神图腾,又是凝聚民族认同的情感纽带。由此,我们也共同期待着龙文化的深入探究和“各美其美,美美与共”的中华文化叙事。

(文/董占军,山东工艺美术学院院长、教授,山东省文艺评论家协会副主席,来源:工艺原道 )