“明清俗曲”是我国明清时代流传的“小曲”“小唱”等的统称,经过明清两代540余年的历史,发展成为具有独特艺术魅力和艺术品格的、“雅俗兼属”的艺术品种,对我国传统音乐产生深远影响。山东省音乐家协会名誉主席、山东艺术学院原副院长刘晓静及团队,长期挖掘、整理及研究民族民间音乐,尤其是明清俗曲古谱文献,历时20年完成重要成果《明清俗曲音乐文献辑要与译释》,由文化艺术出版社出版发行。

首次大规模译释明清俗曲

“明清俗曲”起初以民间小曲的形式流行在城镇市井,后逐渐受到社会各阶层欣赏;清代中后期,它进入各地的曲艺、戏曲等艺术领域,为我国戏曲、曲艺、器乐艺术的繁荣发挥了重要作用,至今仍渗透和存活在中国音乐的方方面面。此外,俗曲还曾远飘海外,在日本形成了独具特色的乐种“明清乐”。

以往的明清俗曲文献发掘主要集中于文学文本的收集与整理,没有对其音乐文献进行系统的采辑与译疏,这极大影响了它的深入研究与广泛传播。

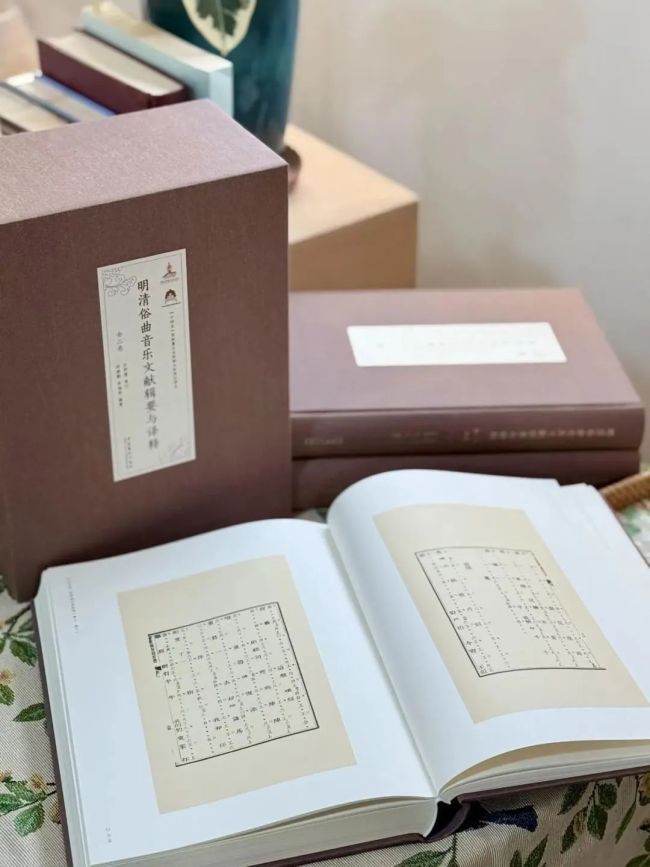

刘晓静、李鸿熙编著,江明惇审订的《明清俗曲音乐文献辑要与译释》是国内学界首次大规模地对明清俗曲古谱文献进行的辑要和译释,在目前搜集到的明清俗曲古谱文献资料的基础上,进行系统的整理、辑录与译释,并转化为数字资源对其进行保护与传播。刘晓静介绍,由于对乐谱的记录方式与技术极其匮乏,且不规范,致使能够存留下来的古代乐谱极其稀少且珍贵。所以,对其中涉及俗曲音乐文本的文献进行沙里淘金地搜集、整理与译释,是中国传统音乐研究领域中非常重要的一项课题,也是一项学界重大的学术工程。

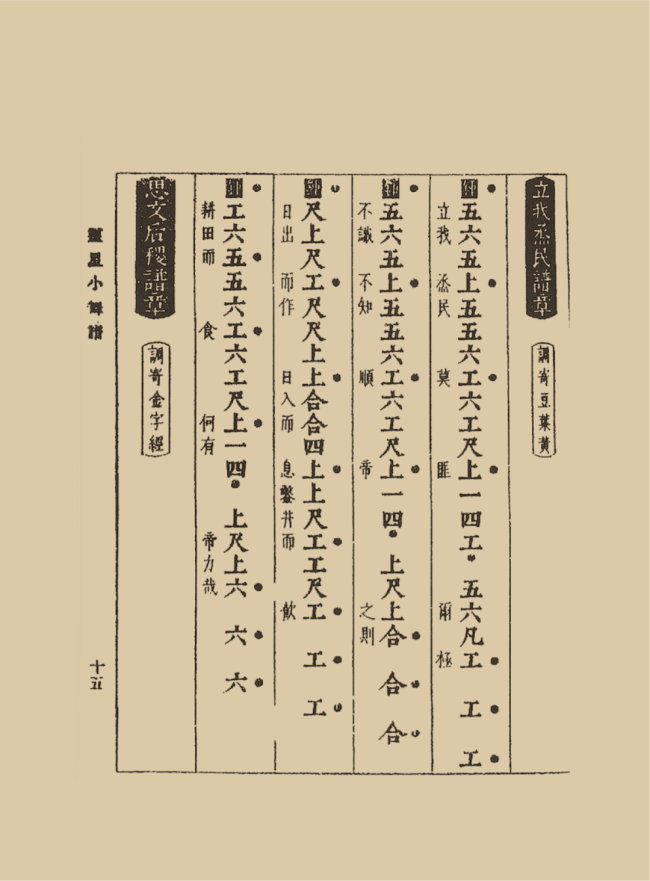

明清俗曲工尺谱

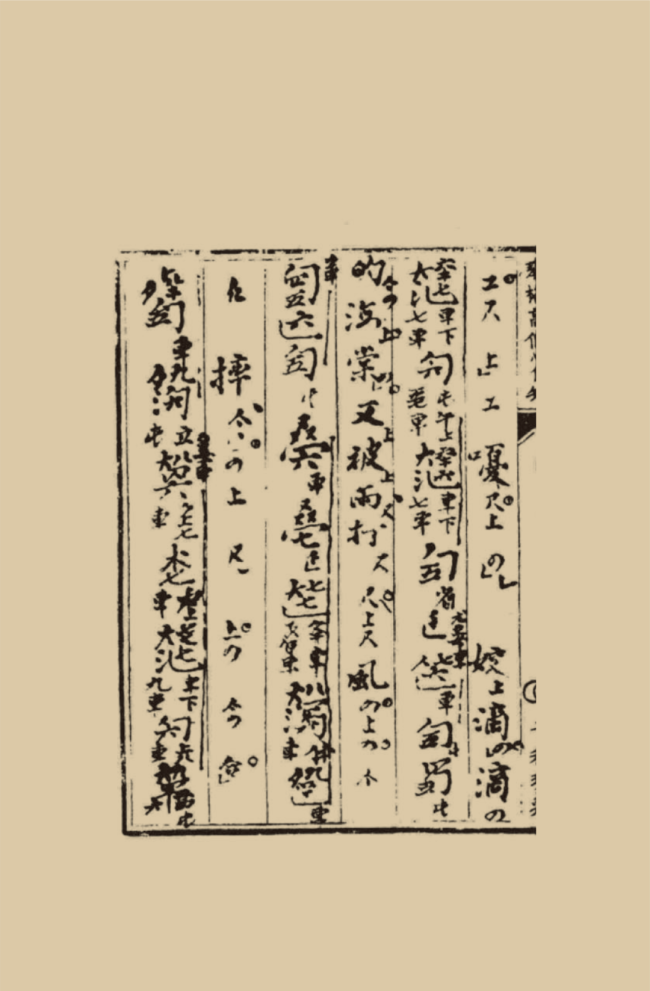

明清俗曲减字谱

将明清俗曲置于学科交叉领域

上世纪90年代,刘晓静在上海音乐学院攻读硕士博士时,在导师、时任上海音乐学院院长江明惇指导下,围绕民歌进行学习,并在研究过程中逐渐发现,有关民歌历史的音乐资料非常有限。她用逆向追溯的方法,先从清代广为流传的“蒲松龄俚曲”入手探讨民歌历史,博士毕业后出版《三百年遗响——蒲松龄俚曲音乐研究》一书。2004年进入中央音乐学院博士后流动站,刘晓静依旧以明清俗曲研究为主线,在已有的研究基础上,扩大范围至整个明清俗曲的有关乐谱和文字记录,主要使用艺术学的方法,对明清俗曲进行综合性研究。2007年,刘晓静到上海复旦大学历史系攻读历史学博士学位,选择了与明清俗曲研究极端密切的中国古代史,尤其是明清史作为新的研究方向,将明清俗曲置于明清史、音乐史,以及民俗学、社会学的学科交叉领域进行研究。

在经历了多个阶段的学习与研究后,刘晓静着手编纂《明清俗曲音乐文献辑要与译释》。2013年起,她对明清俗曲的发展历程、俗曲文献的遗存情况做了新的梳理,发表了《明清时期中国俗曲的发展与传播》等一系列相关著述,将它们整理提炼后,形成了关于明清俗曲概论性质的著述,纳入《明清俗曲音乐文献辑要与译释》。全书共分三卷。前两卷是俗曲古谱文献的影印,后一卷是这些文献的阐释与翻译。该书受国家社科基金艺术学重点项目支持,系国家出版基金资助项目、“十四五”国家重点出版物出版规划项目、中华民族音乐传承出版工程精品出版项目成果。