在读完远宏老师和许大海老师的《陶瓷艺术研究七十年(1949—2019)综述》后,我最大的感受是:这不只是一篇文献整理型的综述,它更像是一份关于陶瓷艺术研究“怎么走到今天”的思考记录。这份记录让我第一次真正意识到,陶瓷艺术的研究并不只是对器物做断代、比对、归类,它背后牵涉的是文化认识的变化、学科工具的更新、以及研究者思维方式的调整。每一个研究转向的背后,都是一个时代的文化态度和学术价值判断的体现。综述不仅梳理出这些变化,更以一种冷静而开放的语气提示我们:陶瓷艺术研究的未来仍在不断展开,理解它的历史,就是在为自身发展找寻方向。

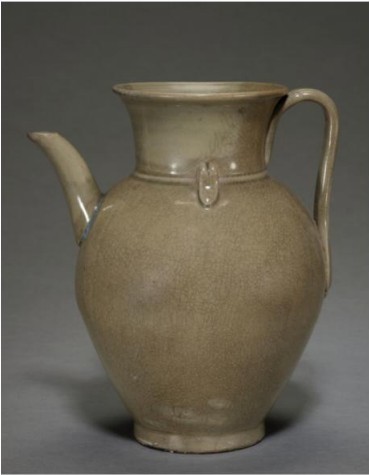

五代越窑青釉双系执壶

图片来源:故宫博物院

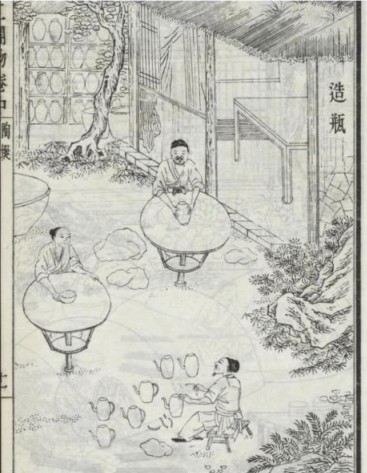

造瓶

图片来源:明宋应星《天工开物》

文章从1949年新中国成立后陶瓷研究起步讲起,将七十年间的发展大致分为几个阶段:早期以考古和文献为核心,注重史实考证,到中期随着艺术学科体系的建立,研究开始从器物本身扩展到陶瓷艺术的语言特征和风格演变;从最初的考古学、历史学与科学实验法出发,到后来不断引入艺术学、人类学、社会学、文献学、生态学、非遗学乃至经济学方法,将陶瓷研究从一门物质文化史推进为一门具备社会性、叙事性与审美价值共存的文化综合学科。这种从“重物”到“重文化”的转变,是文章最重要的历史线索之一。

北宋汝窑青瓷莲花式温碗

图片来源:国立故宫博物院

文章中提出陶瓷艺术研究未来应该更加系统化、多方向发展,比如结合生态、传播、科技、设计、教育等领域,这一观点对我非常有启发。我学习的是设计史论研究,之前一直更多从形式和审美角度出发,但读完这篇综述后,我意识到任何形式背后都不是孤立的视觉结构,它所承载的文化意义、历史语境与社会记忆,同样构成了我们理解和使用图像的基础逻辑。特别是对于当代设计而言,我们面临的挑战已不仅仅是“复现传统”,而是如何以当代表达的方式,使传统纹样和文化图像重新变得有意义、有吸引力。这不仅仅是设计手法的问题,更涉及文化再阐释的能力与对时代语境的感知。我们需要思考如何把传统的图案与符号转化为更有趣的、更新鲜的、更易共鸣的表达方式,使之变得生动、好玩、具有感染力。这种转译不是削弱文化厚度,而是在尊重传统内核的基础上,重新为其赋予与当代生活之间的连接:让传统文化不再是被封存在高高在上的展柜中,而是在真实生活中被看见、被触摸、被喜欢,从而真正吸引更多人主动去理解和传播传统文化。

元青花釉里红开光镂花盖罐

图片来源:故宫博物院