为深入贯彻落实学校第十五次党代会任务部署,中国人民大学艺术学院启动《中国共产党创办红色高等教育》主题美术创作项目。作为项目创作阶段的重要实践环节,2025年7月4日至8日,中国人民大学艺术学院院长张淳教授带队,邀请国内知名艺术家和校内师生代表共40余人组成考察采风团,赴河北阜平、正定及山西长治考察采风。本次活动循着校史脉络深入革命旧址,挖掘历史细节、汲取艺术灵感,以艺术语言诠释红色教育基因,践行“用艺术再现奋斗史诗、以画笔传承红色血脉”的实践目标。

第一站:河北阜平

华北联合大学旧址

——山坳里的教育丰碑

7月4日,采风团成员踏上河北阜平这片浸润着历史的土地。阜平县是华北联合大学坚持办学达三年之久的地方,成仿吾校长简朴故居的木门、各学科教研室所在的老屋、斑驳的墙垣、低矮的房梁、简陋的土炕,都在无声诉说着“背着包袱行军,放下包袱上课”的峥嵘岁月。

作为敌后第一所高等学府,华北联大顽强办学九年,足迹遍及数地,为坚持华北抗战、开展边区各条战线工作作出重要贡献。采风团成员深入平房村的青石巷陌与古朴院落,以油画、国画、水彩等多种艺术形式,刻画太行山村民淳朴坚韧的神情,记录这片红色热土的印记,将革命先辈在敌后办学的艰辛坚守所淬炼的精神品格,凝铸于画作之中。

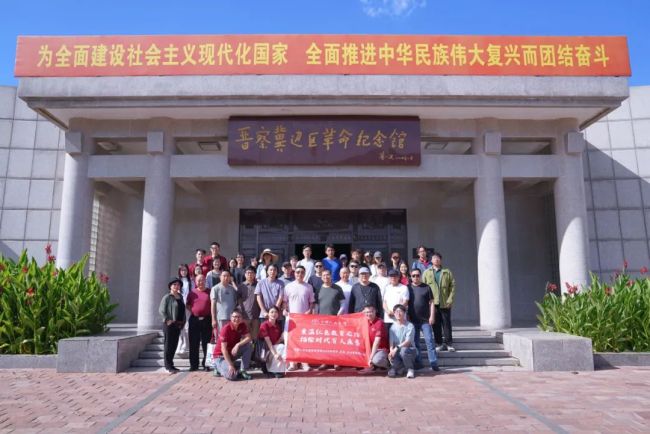

晋察冀边区革命纪念馆

——根据地的记忆宝库

7月5日,考察采风团一行前往位于河北省阜平县城南庄镇的晋察冀边区革命纪念馆。该馆北倚菩萨岭、南临胭脂河,依托1948年晋察冀军区司令部旧址而建。

“阜平是拥有光荣革命历史的地方,是我党我军创建的第一块敌后抗日根据地——晋察冀根据地的首府,也是晋察冀边区政治、军事、文化中心。”通过丰富的史料与实物展品,采风团全面回顾了晋察冀边区的革命历程,深入了解华北联合大学与边区军民并肩奋斗的历史。成员们仔细观看实物、研读文献,将反映当年华北联大师生学习、生活和战斗的原始史料,作为后续创作的坚实依据和鲜活素材。

第二站:河北正定

华北大学旧址

——胜利前夕的“干部熔炉”

7月6日,采风团探访了位于正定解放大街128号(今二五六医院营区)的华北大学旧址。其主体建筑为1858年修建的天主教堂,1948年被征用为校舍后,成为解放区规模最大的高等教育空间——华北大学核心教学区。长条木椅代替祷告席,圣坛化作讲台,侧廊“团结、前进”的标语格外醒目;教堂东侧的“栖贤楼”(校长吴玉章故居),木质楼梯仿佛仍回荡着深夜讨论的余音;教堂前广场更是理论学习、艺术排演、军工生产浑然一体的多维度育人现场。

华北大学汇聚五湖四海的进步青年,为新中国建设锻造大批亟需的骨干力量。虽仅存续两年,却以近两万毕业生浇筑新中国建设基石,“教育救国”的火种深植于后来者的精神谱系,“窑洞大学”精神在此延续壮大。

第三站:山西长治

鲁迅艺术学校旧址

——木刻刀尖的抗战号角

7月7日,采风团走进山西长治鲁迅艺术学校旧址。1938至1940年间,鲁迅艺术学校、中华全国文艺界抗敌协会晋东南分会等多个抗日文化团体先后在此成立并长期驻扎,成为八路军领导的抗日文化力量核心集结地。鲁艺实验剧团、木刻工作团等组织在此活动,师生以《文化哨》刊物、数百幅木刻版画及门神画、传统年画等形式开展抗日宣传,其创作如号角刺破硝烟、似火种照亮抗争之路,被誉为“华北抗战前沿的文化中心”。

下北漳旧址的52个院落错落有致,灰瓦泥墙庄严肃穆,小窗土炕尽染沧桑。采风团成员支起画架,用油彩再现墙面修补痕迹与旧木窗棂刻痕,用线条刻画村民面庞的时光印记,定格这段文艺抗战史。

北方大学旧址

——中转办学的红色印记

7月8日,采风团探访了山西长治潞州区高庄村的北方大学旧址。1946年10月,北方大学从邢台迁至此处,以1858年修建的罗马式天主教堂为核心校舍,成为解放区规模最大的综合性大学。

这座灰砖拱券建筑见证了该校关键成长期:校长范文澜确立“实事求是”校风,设立七大学院及财经历史研究室;农学院师生在炮火中熬制甜菜红糖解决民生困境。1948年8月,北方大学与华北联大合并为华北大学,次年以华北大学为主体成立中国人民大学。

结语

从历史现场到时代画卷

红色血脉铸育人丰碑

本次采风循着中国人民大学前身的创业足迹,重走血脉源流的壮阔历程:始于1938年长治鲁迅艺术学院以笔为枪的文艺抗战洪流,汇入1939年华北联合大学在阜平敌后办学的星火初燃,见证1946年北方大学辗转办学,终至1948年正定华北大学完成革命性整合。这条始于延安、从太行山坳延伸的创校之路,1950年在北京凝结为中国人民大学的鲜红旗帜——旧址串联起的,正是一部红色教育的初心编年史。

通过实地走访三地革命教育旧址,艺术家深入挖掘一手创作素材,切身感受革命教育家与青年学子在艰苦环境中矢志报国的精神品格。穿越青砖教堂的拱券,抚摸土坯墙上的弹痕,采风团在历史现场完成沉浸式精神洗礼。旧址的震撼、史料的诉说,让师生触摸到“背着包袱行军”的坚韧、“以笔为枪”的赤忱、“实事求是”的求索。这种时空对话的情感共振,为创作注入灵魂温度与历史重量。

从抗战烽火中走来的中国人民大学,血脉中奔涌着“党的大学让党放心、人民的大学不负人民”的红色基因。这份战火淬炼的办学初心,已熔铸为今日“复兴栋梁、强国先锋”的育人使命。一部以艺术语言书写的“为党育人、为国育才”时代画卷,正在红色基因与艺术创作的交融中挥毫展卷,续写属于人民的教育史诗。

(来源:中国人民大学艺术学院)