吾半生幸遇三位恩师,得他们耳提面命,悉心教导,毅峰常念于心,感恩涕零,受用终身。吾今以花甲之龄将分别着文缅怀吾师之恩。

依从师先后论分别是:杨深先生、王景鲁先生、刘宝先生。

他们都是中华传统思想文化的守护者、精研者、践行者、传播者。

他们是暗掩于沙土中的明珠、大隐、巨人!

今日刊发回忆王景鲁先生的文章——

恩师王景鲁

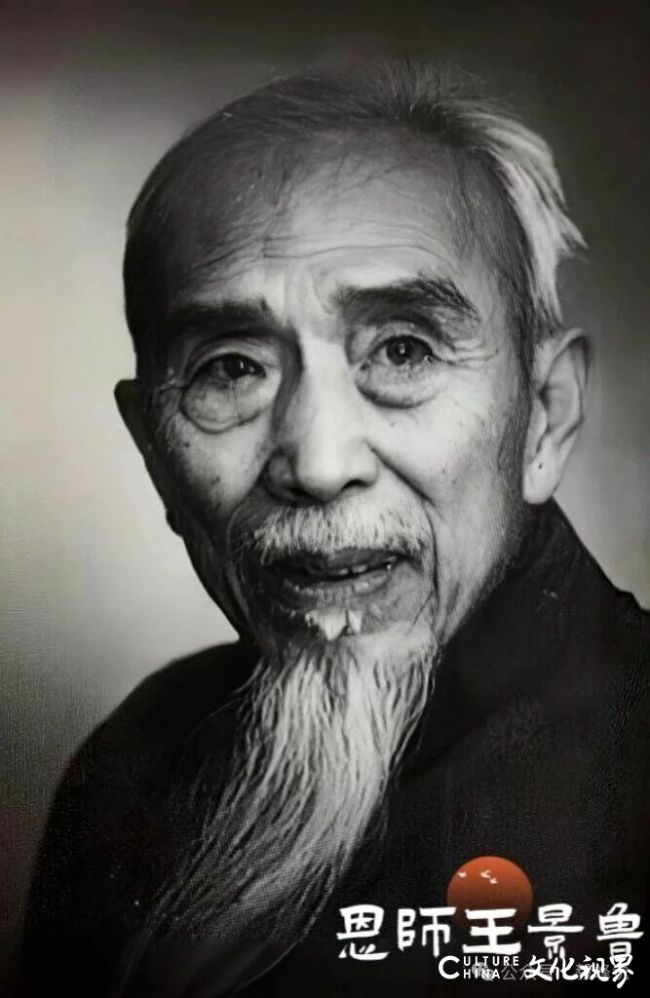

恩师王景鲁先生

2025年,恩师王景鲁先生诞辰120周年,回首岁月匆匆,感慨万千。半生忙碌于工作、事业,于恩师的感念之情从无忘却。妻说:那就写下来吧,让老人家知道你多年来的这份惦念,是感恩也是内心自需的一种抒怀。

一、岁月如歌

先生是一位传统型文人,他的祖母是清代东阁大学士刘墉的后代,父兄通晓琴棋书画,自幼熏陶。家族良好的教育,让他承享了中国传统教育的一切范式和内容,可以说,他是一位传统到骨子里的文人。但,他又是一位从不守旧的开放式文人。文化的滋润,革命的经历和战争的洗礼,让这一介书生淘淬出了达观而通透的人生态度、治学精神和做人品质。

我从小学拜师到送先生魂归,近20年与先生朝夕相处的耳濡目染,蒙受了先生言传身教的大恩大德,乃至于今,我的人格塑造和生活态度,仍然显现着先生的影子。

景鲁先生1905生于山东诸城县水西村,名纯嘏,后以字行。距水西村25里的相州镇是诸城县的大镇,镇上有一所高等小学非常有名,许多外村学生都来就学,先生也在这里读书。

1919年,汹涌澎湃的“五四运动”浪潮,像春雷一样,震醒了沉睡着的华夏,那时的先生正在相州上高等小学,这一股势不可挡的反帝反封建爱国巨浪,淹没了全国,也卷到了他的身边。

这年暑假,一些从省城学校归来的高小校董和校友们,据先生回忆说有王翔千、王志坚、王深林、赵震寰等进步青年,结合了在校师生,以学校为大本营,在附近广大乡村,热烈而持续展开了这一运动。他们到各地开演讲会,查抄焚毁日货,先生利用民间旧曲调编写出救国歌曲,并参与了许多抗日救国话剧的编写和演出。

“五四运动”使社会革命和进步思想在中国迅速传播。陈独秀、李大钊、毛泽东、周恩来等先进人物纷纷在各地组织进步社团,创办报刊,扩大宣传。1920年11月21日,中国共产党的创始人之一王尽美先生联络省立一师、省立一中等学校的学生邓恩铭、王志坚、吴準、李祚舟,包括王景鲁先生等11人成立了励新学会,会址设于国内知名的齐鲁书社。他们一起宣传新思想、传播马克思主义,一起进行反对帝国主义、反对封建军阀的斗争,一起参加了1923年5月5日那次马克思诞辰纪念大会。学会出版《励新》半月刊,推选王尽美先生担任编辑主任。《励新》半月刊以宣传新文化、新思想为宗旨,探索社会变革的途径。励新学会会员最多时达到五十余人。

1920年,先生高小毕业考入了山东省立第一师范学校。末期专修艺术,受教于沈尹默、杨晦修、郭绍虞等许多名家。1925年又以优异的成绩考入上海美专西洋画系,后转入新华艺大。1928年返山东,在济南母校任教。1937年抗战爆发,先生投笔从戎,辗转在李宗仁所部的五战区,宣传抗日。

那时,第五战区成立抗敌青年团,李宗仁挂名团长,刘汉川、刘仲华、刘仲容是顾问,黄季陆是政训处长,王深林是宣传科长,王景鲁先生和臧克家、美术家王寄舟都在宣传科工作。随后,徐州会战开始,司令长官部移到河南潢川的专员公署里,先生也随青年军团学员迁移来到潢川。

五战区驻扎到老河口后,成立了第五战区文化工作委员会,由于李宗仁将军抗日爱国的开明政策,一大批文化名人相继来到老河口。其中作家有姚雪垠、碧野、藏克家、田汉、田涛、李公朴、安蛾等,画家有杜宇、王景鲁、白克、王寄舟、魏紫熙、欧士道等,戏剧表演家白玉楼、马宏良、靳万春、洪益奎、尹玉林、张玉芳、杨少泉等。这一批文化名人在老河口办报刊、写文章、开书店、办画展、搞演出,宣传抗日一时老河口的文化生活空前活跃。李宗仁将军对这些文化名人十分欢迎,谁若有困难找到他,他都尽力帮助解决。据先生回忆,有一段时间,由于日寇的封锁,纸张十分缺乏,一些文化人就反映到李宗仁那里,李宗仁得知后,忙派人到敌占区的河南禹县、许昌购回一大批纸张。先生与这些文人们一起,有时冒着连天的炮火,深入前沿阵地,交战时直接参与战斗,搁战时则以笔为枪,有力地配合了抗日战争的胜利。

抗战胜利后,先生回归书生本性,毅然放弃进京为官的仕途,离开部队,回到河北大学任教,跟随顾随先生教授古代文论、词曲,并进行研究。顾随先生是古代文论、词曲领域的奠基人,被誉为“近百年来我国文学词曲巨匠”。执教四十年来,桃李遍天下,培养了叶嘉莹、顾之京、周汝昌、吴小如等文化大家。1954年,中央政府决定成立天津人民美术出版社,先生受组织派遣,离开大学,参与筹备工作,后调到出版社工作至1998年逝世。

二、如师如父

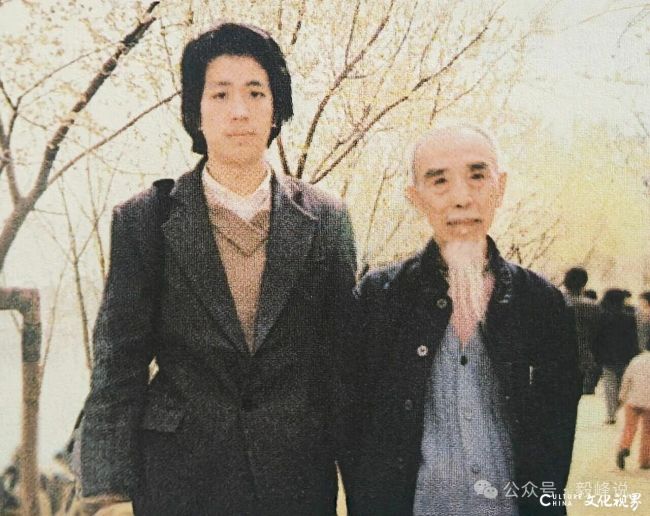

我与景鲁先生结缘于70年代,我当时还是个小学生。当时酷爱画画,因没有条件买纸买墨,于是课本四周的空白便成了我施展技能的地方,每一页都画的满满的,什么大闹天宫、鸡毛信等等。这些边角碎片的临摹作品,在一次去同学家写作业的时候,被孙伯父看到了。孙伯父是天津人民美术出版社的美术编辑,他说,你这么喜欢画画,我给你介绍一位老师吧,他叫王景鲁,是我们美术出版社的元老,大学问家。

于是,在一个暑假,我随孙伯父来到了马场道150号美术出版社拜谒老师——那个后来我称呼“景老”的令我感恩一生的贵人。

我与恩师王景鲁先生(右)唯一留存的合影