一、一个长时期被忽视的印学课题

自明代中叶以降,篆刻的边款艺术成就与明清流派印章艺术是齐驱并驾的,倘使说明清流派印章艺术是秦汉印优良传统一脉相承的发展产儿,那么,明清卓有大成的边款艺术则是秦汉印苑里的未曾有的全新创作。

明清的边款艺术,兼有书法、图画、镌刻、文辞之美,与古代碑碣、石刻、画像石、画像砖有异曲同工之妙,我们不妨把它称之为袖珍的碑刻、精微的画图。然而,五百年来边款艺术的辉煌成就,事实上却是不太为人们,甚至不太为身在印林的印人所注目。古往今来,无数篆刻家在边款上创造了可喜可贺的出新成果,可是,似乎是默契地奉守着“作而不述”的信约,他们既不在印学论著中专题阐述,也很少在所刻的印款上读及。这是篆刻学里一个长时期被冷落了的理论空白,是一个放在我们后来印学家面前亟待探索研讨的课题。

考察历来论述印章边款艺术的文字,明代卷帙可观的论著中无之,清初大量的论著中无之,延到乾嘉时的浙派篆刻家陈豫钟方有论及,而这较之边款艺术的风行足足晚出了约两个半世纪。陈氏在边款艺术上是下过苦功的。他自述:“余少乏师承,用书字法意造一二字,久之腕渐熟,虽多也稳妥。”他又说:“余作款字,都无师承,全以腕为主,十年之后才能累千百字,为之而不以为苦。”以陈氏的印作与款字相较,当时的识者更爱慕他典雅而饶有晋唐书风的款字。前辈印人黄易对其所镌刻的边款“为首肯者再”,奚冈也“亟称之”,一些文友则“慕余款字,多多益善”“极嗜余款,索作跋语”。陈氏对此也是自诩得意的。对于古来印款的创作,陈氏是有研究的,也发表过意见,他说:“制印署款,昉自文何。”他又说:“刻章署款,始于石印之后。文何两家,署款之最著者。然与书丹勒碑无异,若不书而刻,乡先辈丁居士为,然其用刀之法,余闻之黄小松司马,云握刀不动,以石就锋,故成一字,其石必旋转数次。”

陈豫钟论印款的文字,大致如此几则。这几段文字是简括的,在某些问题的表述上也是欠准确的,但它毕竟是可贵的,可贵在于已有早慧的印人把视线扩充到边款艺术的渊源探讨和艺术表现手法诸方面来了;它又是可惋惜的,惋惜在于陈氏的引颈长啸,并未能引起印苑的共鸣。在之后漫长的岁月里,无数有作为的印人们,包括撰写印学论著的学人们,对印款依旧保持着“作而不述”的沉默。

二、对边款艺术渊源的考察

以笔者管见,边款艺术的发生、发展,有着间接启蒙、直接诱发和理想的物质条件这样三方面的因素。

(一)绘画题记是印章边款艺术发展的间接启蒙因素。边款之于印章,宛如题记之于绘画。绘画上系以题记,流衍久远。唐张彦远《历代名画记》载:“桓温尝请(王献之)画扇,误落笔,因就成鸟驳牛,极妙绝。又书《悖牛赋》于扇。”这当是书画诗结合的最早记录。考自王献之而下至北宋,我们既不见类似画上题记的事例,也不见书画题记结合的实物,对张氏的记载我们就只能存疑了。但在北宋,绘画上已不乏画家自身的题记。如苏轼《潇湘竹石图》具双款题记,赵佶《芙蓉锦鸡图》的诗题和名款,都是世人熟知的。文人画注重诗文、书法匹配于画面,丰富绘画的表现力,开挖绘画的文学性,扩大读者的艺术欣赏面。而文人治印又何尝不注重于将清丽的诗文和精湛的书法镌刻于边款上,以达到类似绘画系以题记的艺术效果?我们完全可以相信,题记在绘画上的发明和娴熟、成功的运用,是有大影响于印人在刻印之际,利用较之印面大许多倍的“地盘”而发挥其多方面才艺的。

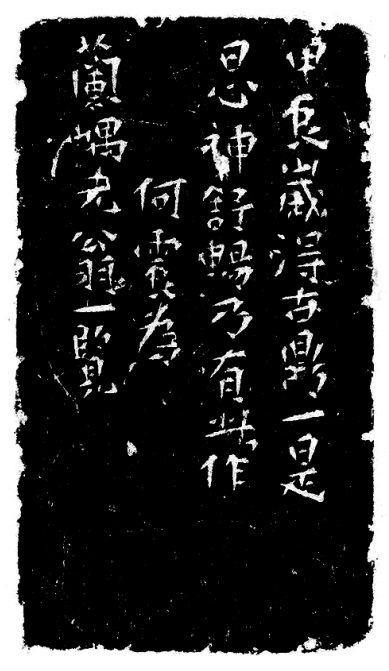

(二)隋唐以下官印简漫粗陋的背面文字,是边款艺术产生的直接诱发因素。在隋唐以后各朝官印的背面,多凿制着作为印面释文和制作、颁发印章年月、编号的文字。诸如,隋代官印“广纳府印”印背上镌有“开皇十六年十月一日造”的楷书文字;北宋官印“新浦县新铸印”的印背镌有“太平兴国五年十月铸”和刻有印面定向中国印学史要的“上”字楷书文字;元代官印印文往往采用篆化了的“八思巴文”,如“万州诸军奥鲁之印”,背面就镌刻了印面释文,且有“中书礼部,延祐四年八月□日”的楷体文字。此外,在私印中,如南宋“张同之印”“野夫”一印(图一),其四侧颇有创意地刻着“十有二月,十月四日,与予同生,命之日同”的篆文款字。这些可以称为顶款、边款而绝大部分还不足冠以“艺术”称谓的文字,以及这些干巴巴,一无文学色彩的官场公事行文,诚然不具备一丝半点“艺术”气味,不过,“旧瓶无碍装新酒”,其形式是可以为善于治印、擅于作文、工于书法的文人士大夫借鉴袭用的。我们应该承认隋唐官印的款字形式,正是明代印人充分发挥聪明才智的艺术化了的边款的前驱。

图一

(三)叶腊石科花乳石在印章领域里广泛“引进”,为边款艺术的勃兴提供了理想的物质条件。印章领域里边款艺术的发展,远不如绘画领域里题记艺术的发展那样顺坦通畅,这在于叶腊石科的花乳石、青田石之类未被广为“引进”印坛之先,制印材料多为金铜晶玉、犀角象牙。金玉之坚,犀牙之韧,在其间镌刻一字二字,都远不如毛笔在纸帛上写字便易。纵使雅兴勃发、文思潮涌的文人,要想镌刻边款,也因缺乏印工训练有素的技能和强劲的腕力,只能望印兴叹,懊恼自己的心有余而力不足。宋代有米芾捉刀治铜印而效果不佳的先例;元代更多文人篆印、工人刻印,搞二结合的先例,但对印款都是不想问津也不敢问津的。刻印用材未能由金玉犀牙转变为泛用石章,这大致是印章艺术在秦汉时代形成艺术高峰期,而边款艺术姗姗来迟,掉队达一千余年的原因。

没有石章在印坛的广泛采用,就不会有明清流派印章,更不会有印章边款艺术。石章的广泛应用之日,始是边款艺术萌发之时。明人沈野有心得之言,他说:“金玉用刀多而难成,石则用刀少而易就,则印已成而兴无穷。”晶莹松嫩的石章为文人游刃有余地治印提供了求之不得的理想物质条件。文人善文,石章易刻,生活多致,情思缭绕,一印既成,复系一段款识也是“兴无穷”的乐事。这样文人间的汝效余仿,遂使边款艺术与篆刻艺术一起,相互发明,相映生辉,开始了它广阔而有活力的生涯。

明人刘绩在所撰《霏雪》一书中宣称:“初无人以花药石刻印者,自山农始也。山农用汉制刻图书印,甚古。江右熊中笥所蓄颇夥,然文皆陋俗,见山农印大叹服。且曰‘天马一出,万马皆喑’,于是尽弃所有。”(6)《霏雪》是刘绩于明弘治年间书,山农即煮石山农王冕。刘绩去王冕未远,其说可信。然而,从这段记载里可以剖析,王冕尝试以花药石(即花乳石)仿刻汉印,而尚未尝试以花药石镌刻边款。陈豫钟称:“制印署款,昉于文何。”在没有发现更早的文字记载和实物之前,把镌刻印章边款的发明权,归于活动于明代正德、嘉靖间的文彭,和稍晚于他而关系在师友间的何震,是公允合理的。

三、边款技法及其艺术流派

边款,历来雅称款识(音志),其义有三。《汉书·郊祀志》称:“鼎细小又有款识。”款识是作为铭文的泛称。方以智于《通雅》中称:“款是阴字凹入者,识是阳文挺出者。”这是以文字的凹凸朱白分别定名。《博古录》称:“款在外,识在内。”这是就文字镌制于器皿的表里部位的不同而取义。在篆刻领域里,人们历来习惯称凹入的阴文(白文)为“款”,凸起的阳文(朱文)为“识”。

在印款的发展过程中,存在着款先识后的实况。明文彭始,镌刻边款皆用阴文,上下袭用了近三百年,至清末赵之谦出,始心仪别出,采用阳文。

考察早期的刻款技法,同于书丹勒碑,先在印侧书写上文字,继而用冲刀法,沿其点画两侧,刻去墨痕,往复两侧下刀,也称为双刀法。文彭的刻款即是如此(图二)。明末的汪关,清初的程邃,皆师其法。

图二 琴罢倚松玩鹤 文彭

何震的技法并非如陈豫钟所述,与其师文彭是截然不同的。他成功地驾驭了石章松嫩易于走刀的特征,首创用单刀切刀的方法刻边款(图三),一刀即成一笔,产生的点画,一侧光洁,一侧微毛,虽不及双刀刻法的点画圆润光洁,但它简洁写意,苍莽生辣,兼具笔意刀趣,为后来单刀刻款打开了方便法门,丁敬的刻款即是传何震衣钵(图四)。可是何震、丁敬刻款是进刀的方位固定,而时时转动石章,调整文字的笔顺,去迎合进刀的方位,这犹如在纸上写字,不转腕和调整笔锋,而转动纸张来完成每个字的书写笔顺。这显然易使刻出的款字结构松散,笔意生硬。故稍后的蒋仁、陈豫钟,以至近世的吴昌硕一辈印家,多运刀如笔,强调转腕,不断变换进刀的方位,而少转石乃至不转石,刻字于印侧,一如书字于纸帛,从而使单刀切刀的刻款升腾到更完美纯熟的境地。

图三 何震边款