从个体生命叙事到历史文化的深度凝视

梅法钗的艺术实践始终贯穿着对“物性”的探索与人文精神的追问。早期“木相”系列以废弃枯木为媒介,通过斧劈、雕凿等手法,将木材的肌理与人的精神面相相融合,形成一种“木之相即人之相”的隐喻结构。以枯树根重塑人形,根系深入大地,暗喻生命轮回与自然力量的永恒性。此时的创作虽以具象形态为主,却已显露出对“物”的抽象化提炼——木材的粗糙肌理与刀痕的偶然性,成为情感与生命状态的直接载体,超越传统写实雕塑的叙事逻辑。作品则渗透着对生死、文化存续的人文关怀,如《彼岸》系列对母亲逝去的悼念与对生命轮回的追问。

近年来的“烬”系列则转向更宏大的历史文化维度。2017年母亲病重与2021年台州城隍庙火灾的双重创伤,促使他聚焦于焦炭、废墟等物质载体,通过“炭骨”重构文化记忆的废墟现场。如装置《重生》以烧焦的城隍庙木材搭建起“心灵的殿堂”,炭化的焦木既象征传统文化的脆弱性,又以浴火重生的意象暗示精神不灭的哲思。这一转变标志着其艺术语言从个体情感表达到集体文化记忆的升华。

梅法钗,《烬》系列1,布、木炭、胶、丙烯,500×370cm,2025©梅法钗工作室,布里诗画廊

其作品兼具了现代性创伤的文化疗愈。城隍庙作为民间信仰的载体,其毁灭象征传统文化在现代化进程中的边缘化。梅法钗通过焦木的再创作,将废墟转化为“文化考古”的现场,如《烬·系列1》以布面拼贴炭木碎片,形成历史档案般的视觉结构。这种创作方式与德国艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)对战争废墟的反思异曲同工,但梅法钗更强调本土文化基因的延续性,试图在物质废墟中重建精神家园。梅法钗的焦炭承载着具体的地方文化记忆,具有叙事性与象征性,以及“物与空间”的关系。

物性与心性的共振

进入《炭骨》梅法钗个展现场,会引发与日本物派的相关联的思考(如菅木志雄的“物与物相遇”),但内核更具中国本土性。物派强调材料自身物性的纯粹显现,而梅法钗则通过焦炭与玻璃、亚麻布、炭渣、铁等等的戏剧性碰撞,注入强烈的人文叙事——现成之物不仅是“物”,更是文化记忆的载体;将物质性转化为精神修行的媒介。这种“物性—心性”的共振,超越了物派的形而上学思辨,直指中国文化中“格物致知”的观照方式。

艺术家梅法钗早期作品从寻觅一件废弃了的干枯木头开始,经过斧劈打磨,把自己的情感融入斧劈与刀痕之中,或抽离概括造型,或粗糙表象古朴精神内核向内关照,呈现生命的诞生、毁灭、超越而涅槃重生。形成作品的叙事与抽象的诗意。近期梅法钗的由文化记忆与生命经历,重在个体对社会及其众生的敏锐性表达。这些作品采用他老家台州一座遭受火灾而倒塌的城隍庙古建筑的废墟,炭黑的焦木构成的场域深含历史哲思与人文关怀,述说着人文的脆弱,参透寂灭的意蕴。从而平静、紧张、焦虑等等共同成为艺术家复杂的生命状态,也是艺术家创造性的的成果。因其脱离、超越了西方抽象艺术的形式主义。燃烧后的焦炭、沙石、墨色形成打破理性原则,注入偶然的、激情的,以及情感的要素。构成作品与宏观的历史纵深,以及与不断变幻的现实之间混杂关系。

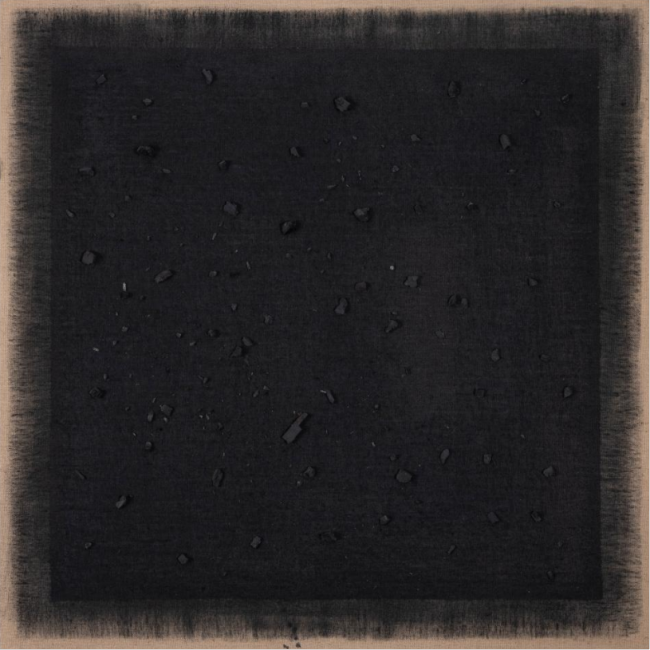

“烬”系列可视为梅法钗艺术语言的集大成之作。在《烬·系列18》中,亚麻布上的炭渣以放射性肌理蔓延,仿佛文化记忆的碎片在时空中扩散;而《烬·系列24》的小幅作品则以炭渣拼贴出微观宇宙,暗喻个体生命与历史洪流的交织。这些作品通过材料的物质性与观念性并置,构建起“废墟—重生”的辩证结构:焦炭既是毁灭的终点,亦是新生的起点。

梅法钗,《烬》系列18,2024,亚麻布、炭渣、胶,100×100cm©梅法钗工作室,布里诗画廊