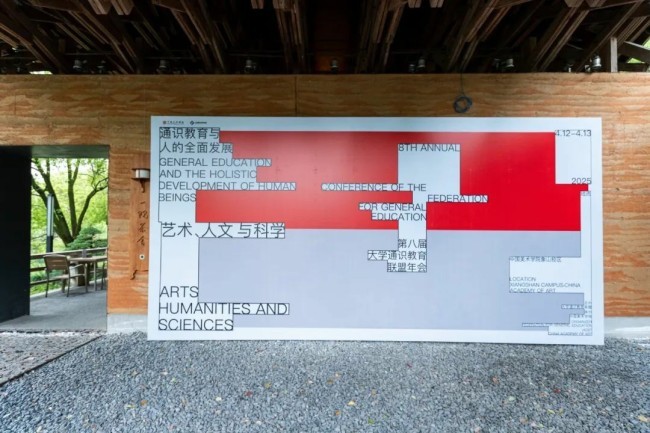

4月12日,第八届(2025)大学通识教育联盟年会暨第六届中国艺术教育论坛在中国美术学院象山校区开幕,当天下午,“人工智能时代的艺术教育——第六届中国艺术教育论坛”在水岸山居大会议室举办。来自全国兄弟艺术院校的校长、专家学者共襄盛会,聚焦技术变革数智赋能,推动艺术教育创新发展。

论坛现场

此次中国艺术院校校长论坛主题为“人工智能时代的艺术教育:艺科何以贯通,数智如何赋能”,分为“人工智能的艺术教育:数字时代的立人之道与教-学关系”“人工智能与艺术智性:数智社会的学科交叉与知识生产”两个圆桌议题。论坛聚焦生成式人工智能所带来的知识生产与社会创新的整体变革,从艺术教育理念更新、人才培养机制创新、学科体系构建优化、专业生态营造提升等层面,探讨人工智能赋能艺术教育的挑战与机遇、方向与路径。深刻梳理近年来数字技术、人工智能应用于艺术教育领域的经验与成果,结合艺术创造与知识生产领域的新趋向、新问题,探讨在新的社会文化和技术环境中,艺术教育何以更新知见、超越发展。

中国美术学院院长余旭红作主旨发言

中国美术学院院长余旭红出席论坛并作主旨发言。他对各位院校长及专家同仁的到来表示热烈欢迎并指出,在这样一个充满前瞻与思想交锋的论坛上,分享各校特色发展的实践与思考,发表真知灼见,对中国艺术教育颇具历史意义。

他回顾了1924年蔡元培先生在法国斯特拉斯堡的中国第一个最大规模的海外展——中国古代与现代美术展览会上,给中国艺术教育界提出了两个洞穿百年的”融合“:一是东西融合,二是艺科融合。先生在即兴演讲中提到,“在文化史上,科学与美术总是同时发展,美术家获得科学家的助力,技术愈能进步;科学家得到美术家的助力,研究愈增兴趣”。

对于中国美院而言,中西融合与艺科融合,在将近百年的历史中一直是其血脉和基因。艺术教育不仅需要积极拥抱技术赋能,更需要在创新路径上符合学科理性的深度探索,我们的主张是全球本土双轮驱动,人文科技双向会通。

时任中国美术学院院长高世名曾提出,与人工智能与艺术智性两个AI共同进化的主张。中国美术学院面对大数据自媒体时代的挑战,创办首批教育部哲学社会科学实验室、文创设计制造实验室,打造中国设计智造大奖、与WDO世界设计组织签署战略合作协议,举办首届中国数字艺术大展,创立AI中心等,以艺术智性牵动人工智能,用艺术开启下一个超人工智能时代的宣言。

余旭红总结了当前需要面对的诸多问题。第一,如何看待人的智性与智性活动;第二,对艺术和教育,人工智能该扮演什么样的角色;第三,如何用艺术智性去联动和牵动人工智能,如何以积极的姿态面对这两个AI对人之保存的意义;第四,如何为超越国际的人类创造力的多样性注入应有的超越技术规制的伟大力量。这种对人类整体命运的思考和关怀,正是中国文人的精气神,更是当代中国艺术教育应该鼓荡起的大情怀。AI时代,人工智能越发达,人类就越需要艺术智性;数字虚拟技术及幻觉工业越发展,身心交感的艺术经验以及从艺术经验而来的我们最宝贵的感受力、创造力就越重要。

论坛现场

圆桌论坛Ⅰ

第一场圆桌论坛以“人工智能时代的艺术教育:艺科何以贯通,数智如何赋能”为议题,由西安美术学院院长朱尽晖、中国美术学院副院长沈浩主持,十位艺术院校校长围绕高校在人工智能赋能艺术教育的经验与成果,探讨如何重省知识的内涵与教育的未来,重新实现⼈的保存与发展。

广州美术学院院长范勃

范勃以《通识何为:作为社会行动的广美实践》为题,从领题、破题和解题三个方面,分享了对广州美术学院系统谋划实施以大通识为重点的本科人才培养综合改革的经验和思考。一是领题:学院何为。首先是对创新的迷思,其次是回到问题本身,超越学科专业之辨,实现艺术整体性的回归,最后是面向生活现场,重塑教育、艺术与社会的链接。二是破题:构建“湾区艺术创新系统”。作为当前学校一项具有统领性的顶层设计,该系统旨在突破原来学科、专业、教学、科研组织与资源系统内部治理架构条块分割的局限,组建社会技术创新、艺术科技产业、艺术城乡建设、文化遗产保护、文化创意生活、视觉文化传播等六大动态的创新集群。三是解题:通识何为。广美全面实施以大通识为重点的本科人才培养的综合改革,以通识教育为统摄,以学生成长为中心,以“思想-观念-方法-实践”为路径,以价值塑造、素质养成为追求。“欲求超胜,必先会通”,改革紧扣美术学院实践性的特点,强调“抓两头,促中间,强实践,重展示”,打通专业壁垒,实施“6+2”课程设计,是一次探索中国美术教育自主之路的社会行动。

范勃认为,社会性与实践性的注入,为今天通识教育发展提供一种新的可能,或是一次社会性的转向。广州美术学院立足湾区,保持先锋姿态,以学院教育领题,以“湾区艺术创新系统”破题,以大通识教学改革解题。未来,希望艺术院校一同放宽时间的尺度,以更恢弘的历史视野,更深刻的人文关怀,把握时代之变,做好教育者的时代答卷。

清华大学美术学院院长马赛

马赛表示,在人工智能的时代下,人的因素非常重要。万物互联,人工智能把知识串联,但高校的人才培养还存在非常大的专业鸿沟,而具有工程与设计、科学与艺术交叉知识的人,则展现出更强的创新能力。国家提出从“中国制造”到“中国创造”,这恰恰体现了具备工程技术和设计能力的复合型人才一匠难求。清华大学现有的书院,统一为学生定制培养方案,一人一策,基于学生的秩序配备导师,由多个学科、多个专业共同完成培养学生的创新能力。2016年,清华大学内部联合成立智能工程与创意设计(CDIE)项目团队,这是一个新设计人才的培养试点,面向艺术设计、工程技术等方面,尤其是人工智能、机器人等的设计。教学模式深受学生喜爱,课程培养了学生对设计整体的认知,能在未来整合学科资源,推出具有划时代意义的产品。

马赛提到,CDIE的培养模式和课程体系已经成型,同时专业特点和学生的创新潜力也逐步显现,目前已成为了四年制的独立专业。课程不仅教会学生去解决问题的能力,同时指导他们实践的理论和方法,从技到道、技和道之间是相互成就的。以前的教育更倾向专业型教育,而现在更强调通识性教育,有更大的弹性和可塑性,未来有更大的发展空间。通过艺术思维、设计思维、工程思维、技术思维的整合,培养学生学习能力、创新能力、协同能力、表达能力等综合能力,助力艺科融合。期待未来能和兄弟院校建立更多合作和联系。

天津美术学院院长邱志杰

邱志杰分享了天津美术学院的两门通识课程。首先是覆盖全校新生的人工智能通识课,课程专业度高、实操性强、组织复杂,还涉及相关课程汇报展,并成立了人工智能艺术学院。学院面对人工智能和艺术领域的无人区,搭建了艺术家和科学家的合作平台,持续开展覆盖全校的人工智能通识教育,推动学校教学研管服,并用人工智能做社会服务。学院目前设有“数据艺术和生成艺术”“元宇宙与游戏化学习”“智能体艺术与机器人设计”“脑科学与智能艺术”四个研究生方向,后续数字媒体艺术方向将可能发展成本科专业。基于此,学校推出了一个实体性研发平台,推进与企业的合作,开展切实有用的项目。目前正在研发的是一款游戏化软件“玩转天美”,利用大家的游戏心态,让青年人卷起来。

另一门课程是书法通识课,教授有素描功底的非书法专业的学生,把毛笔当作铅笔和棍子练习书法。课程从创作入手,通过游戏化学习,由兴趣驱动,并配合专业教师理论课讲座的形式,实现浸润文化。同时,此项通识课配合公共空间的展览,让书法走进社会、走进生活,打动当代人。这一课程使得学生们带着经验上路,未来不论是油画家、版画家,还是设计师、美术史学者,都会偶尔想起来临上一通,写上几笔。这些通识课就如一颗种子被种下了心田,也许哪一天会发芽、开花、结果,这便是通识教育的意义。

山东工艺美术学院院长董占军

董占军以《人工智能时代设计学科发展路径》为题,交流了设计学科在人工智能时代如何发展的深度思考。他指出,作为连接科技与人文的桥梁,设计学科如何在产教融合中迎接人工智能技术的变革,推动教育链、人才链与产业链的深度融合,这是山东工艺美术学院一直思考的问题。学校以设计服务社会为核心理念,以构建人工智能设计教育生态为目标,通过智能算法赋能设计创新、拓展创新边界、跨学科协同创新新生态,探索了一条以人工智能为引擎的产教融合创新之路。

董占军表示,一是学科交叉:人工智能是新质生产力核心驱动力。人工智能是新质生产力发展的重要引擎,依赖与其他学科的深度交叉融合,重构知识生产、工具应用和社会价值相关的逻辑。二是技术赋能:人工智能重构设计教育生态。山东工艺美术学院采用创新教学模式,启动人工智能赋能专业建设的教学改革,推动实施“五个一”工程,探索“人工智能+设计教育”的新模式。学校以社会需求为导向,以人工智能设计综合应用平台为依托,促进科教融合、产教融合、职普融通,将人工智能与社会实践衔接。三是产教协同:四链融合协同创新体系。学校优化专业结构,推动教育链、人才链、产业链、创新链深度融合,开设人工智能通识课与专业课,创建山东省人工智能创业产业学院,探索人工智能的落地应用,举办人工智能生成艺术展。四是国际视野:设计学科服务国家文化战略。数据是人工智能时代中国艺术国际传播的关键,要规范艺术术语,建立中国艺术话语的数据库,增强人工智能设计的原创力,加快中华艺术AI语料库建设,增强文化自信和设计自信,构建人工智能时代的文化话语权。

上海戏剧学院院长黄昌勇

黄昌勇以《AI时代:通识教育中的变与不变》为题,分享其在人工智能时代所感受到“变”与“不变”。他提出了四个观点:第一,人工智能是一种青年文化,这种文化性质注定会对高等教育带来巨大挑战,尤其对教师群体来说是一个挑战。第二,人工智能时代替代不了人对知识的储备或积累,人目前为止是最高智能体。第三,知识的积累很有必要,哪怕是客观的语料都很有必要积累,是大模型训练的基础。第四,面对人工智能,既要积极拥抱也要保持警惕,注重知识产权和道德伦理问题,警惕对创造性的抹杀甚至走向教育的反面。

新疆艺术学院副院长全立新

全立新结合新疆艺术学院的发展建设情况,分享了在人工智能时代下艺术教育发展路径的探索。他提到,新疆艺术学院在新文科的改革推动下,以铸牢中华民族共同体意识为主线,将艺术与大文科、艺术与科技的融合作为实践路径,引导教师转变OBE教育理念,迭代升级数智化教学方式,一直在进行着“艺术+科技”教学改革的探索与实践。在艺术教育发展与未来设想上,他提出了三点建设思路,一是塑造“艺术+科技”教学新形态,打造“教-学-评”一体化的智慧教学新形态,实现教学过程智能化。与内地院校开展联合课程教学,采取“联合授课、联合调研、联合研讨、联合创作”的模式,实现数字技术赋能优质教学资源共享。二是开辟“艺术+科技”课程建设新方向,将人工智能融入通识教育,推动专业课程数智升级,探索AI技术与艺术教学的深度融合。三是通过数字资源拓展艺术教学新内容,以传承弘扬中华优秀传统文化为核心建成多个在线开放课程,并建设优质艺术资源库。在课程建设上,向“艺术+科技+产业”逐渐转变。

哈尔滨音乐学院原院长杨燕迪

杨燕迪分享了通识教育理念引发的对音乐学院教育体系的深刻思考。作为长期从事音乐教育的从业者,他通过对比揭示了专业音乐学院存在的系统性困境:在高度专业化、技术化的教学体制下,通识教育长期处于边缘化状态,这种封闭性严重制约了人才培养的深度与广度。

杨燕迪提到,音乐学科的特殊性恰恰要求跨学科的知识储备。以歌剧和艺术歌曲两大核心领域为例,前者需要戏剧与音乐的深度融合,后者则涉及文学与音乐的创造性对话。如若缺乏通识教育支撑,学生既难以理解西方经典歌剧的戏剧内核,也无法把握中国当代歌剧创作的文化语境。

他指出,改变现状需从教育机制改革入手:打破学科壁垒,通过开设跨系课程促进作曲、表演、理论专业的有机联动;引入外部资源,借鉴国美经验,联动综合性大学构建共享平台,通过系列讲座等形式补充人文滋养;同时强化实践环节,鼓励学生参与演出评论、艺术报道等多元活动,在实践中培养综合素养。音乐教育不应止步于技术传承,而应培育具备文史哲底蕴、通晓创作规律、理解表演本质的复合型人才。音乐学院需以开放姿态重构通识教育体系,在保持专业深度的同时拓展人文广度,担负起培养新时代艺术家的使命。

南京艺术学院副院长李彤

李彤分享了南艺在优化专业方向、优化课程、人才培养等方面的举措与探索。他认为,AI时代是从互联网时代到智能时代的转变,不仅仅是工具智能性的增加,更带来社会发展的新需求,这次智能时代的改革目标与核心理念是培养能驾驭未来的创新型艺术人才。

改革核心理念确立技术赋能艺术的底层逻辑,将人工智能视为驱动艺术创新、拓展创作边界的重要驱动力;推行交叉重塑生态,打破传统学科壁垒,构建开放协同的跨学科教育体系;强化实践创作创新,通过真实项目驱动教学,产教研融合,解决艺术创作与社会需求脱节的痛点;坚持人文引领未来,在技术浪潮中坚守艺术本体价值,加强AI伦理与文化思辨能力培养。

同时,李彤从优化顶层设计,引领专业转型;重构课程体系,深入贯彻OBE理念;革新教学方法,提升智能化与实践性等几个方面阐述了学校以系统性重构与全方位升级改革为引领的具体举措。

内蒙古艺术学院院长闫艳

闫艳谈到,“人工智能时代的艺术教育”是极具AI时代的特色命题,需要每一位艺术教育工作者积极思考和主动回应。”内蒙古自治区依托“科技兴蒙”行动,以“数智变革”打造边疆教育新生态。内蒙古艺术学院响应号召,在专业建设、课程改革、教师能力提升、管理模式变革、多场景建构等五个方面积极探索,努力打造从数字到素质的育人体系,让学生获得泛在的、便捷的、沉浸式体验,推动人工智能技术赋能边疆地区艺术人才培养。

学校还将依托人工智能微专业模式,开发相关课程、专业,推动AI技术全面融入现有本科专业;开设AI就业工作坊,优化“招生-培养-就业”联动机制,以AI赋能艺术人才就业;设立AI艺术创作实验室,配备高性能算力设备与开源工具库;完善激励机制,鼓励教师使用AIGC进行艺术创作;引入AI驱动的教务管理系统,提高人才培养质效;部署AI学习平台,为学生提供个性化学习路径推荐。

人工智能技术对艺术教育而言,既是挑战传统艺术教育边界的“破壁者”,也是拓展教育可能性的“赋能者”。内蒙古艺术学院将抓住机遇,努力培养能驾驭技术、传承文化、创新表达的新时代边疆艺术人才,共同探索“人工智能+艺术教育”的新模式、新路径,为培养更多适应时代发展需求的创新型艺术人才贡献力量。

广西艺术学院副院长谢斌

谢斌分享了广西艺术学院作为民族地区的艺术类院校,面对人工智能重塑的教育生态,也在深刻思考如何以科技赋能守护民族文化根脉,培育面向东盟的创新能力。

他从教育教学、科研创新、社会服务和国际交流四方面,分享了广西艺术学院在人工智能赋能艺术教育发展的路径探索。第一,构建“智能+”教学体系,打造卓越人才自主培养高地。构建智能驱动的专业与课程体系,夯实人才培养根基。探索个性化的多元育人模式,重塑创新育人生态。建设智能化的质量支撑体系,推动教学全过程精准管理。第二,搭建“艺术+科技”平台,构筑科研育人创新格局。学校将“人工智能+”理念融入科研体系,不断激活激发师生的科研创新活力。建设智慧科研平台,提升科研与教学协同效能。强化科研项目引领,打造育人示范高地。推动特色品牌数智升级,构建融合创新育人模式。第三,深化社会实践融合机制,培育艺术传承创新动能。融通政产企校资源,构建实践育人的长效机制。深化产教融合平台建设,推动艺术人才服务区域发展。拓展智能化社会美育生态,重塑传统文化数字体验。第四,创建国际合作模式,构建中国-东盟艺术教育共同体。深化国际合作办学,构建共享共建平台。增强区域文化交流品牌,推动跨境艺术创新。未来也将继续坚持根植本土、多元融合、传承创新、服务社会的办学理念,以人工智能赋能教育新基建、深化教育教学改革,为建设教育强国作出新的贡献。

圆桌论坛Ⅱ

第二场圆桌论坛以“人工智能与艺术智性:数智社会的学科交叉与知识生产”为议题,由天津美术学院院长邱志杰、上海戏剧学院院长黄昌勇主持,九位艺术院校校长围绕主题,展开探讨与碰撞。

中央美术学院院长林茂

林茂以跨界、重构、超越为脉络,分享其对数据时代的育人之道与教育学关系的思考。

第一,跨界:重新定义艺术教育的理论之维。他认为,立人之本在于精神与价值的不可替代性,跨界之道在于重构艺科融合的知识体系,无论科技如何迭代,艺术教育的核心始终是立人。唯有打破艺与科的认知壁垒,才能培养出既能对话智能技术,又能坚守人文立场的复合型艺术人才,为文化强国建设注入创新的动能。

第二,重构:建立数据时代的教学新生态。央美通过一系列实践,探索出人工智能对教育的赋能不单单是将技术工具引入课堂,而是更需要系统性地重构教学场景、方法与评价体系。

第三,超越:构建数字人文的价值坐标系。技术是中性的,但艺术教育必须有温度、有立场,在拥抱人工智能的同时,我们亟需建立一套数字人文的价值准则,防止技术异化对艺术本质的消减。

他提到,我们还要以文化自信赋能数字创新,更要激发文化主体意识。以跨界的勇气拓宽育人的维度,以重构的智慧创新教育的生态,以超越的格局守护人文价值。让数字技术真正成为培根铸魂的赋能者、文化传承的助力者、文明互鉴的连接者,为中国式社会主义现代化强国建设作出我们应有的贡献。

西安美术学院院长朱尽晖

朱尽晖介绍了西安美术学院近年来在通过数字化手段参与的三项代表性工作:一是运用数字技术保护秦岭生态,并衍生出"关中艺术忙罢节"项目,将艺术赋能乡村建设;二是参与中国航天第19次飞行任务标识设计,利用数字模拟技术解决航天视觉呈现难题;三是为珠穆朗玛峰新标高(8848.86米)设计纪念标志,通过科技手段克服高海拔环境限制。

朱尽晖提出,面对数字时代的挑战,艺术院校应主动拥抱技术创新,同时坚守美术教育本质。他强调了动手实践在艺术创作中的核心地位,指出西安美院始终重视素描、速写、书法等基础训练,将其作为通识教育的必修内容。在学科建设方面,他主张多学科交叉融合,并以学院为中国中车集团设计高铁外观为例,说明如何将空气动力学与美学相结合。美术教育要立足文化自觉,在数字化浪潮中坚守中华美学传统,应培养既扎根民族文化、又掌握前沿科技的新型人才,通过“入手—入脑—入心”的教育路径,实现科技与艺术的有机融合。西安美院愿与各方加强合作,共同探索艺科融合的新模式,应对新时代的美育挑战。

湖北美术学院副院长张炼

张炼指出,作为拥有105年历史的艺术院校,湖北美术学院近年来积极应对技术变革,于2023年成立创新学院,系统推进人智交互、人工美学及“生物+艺术”等跨学科课程建设,着力构建数字化平台。学院自2006年起实施“1+3”基础部通识教育模式,2023年升级为“1+2+X”三段式培养体系:一年级专业大类培养、二三年级深化专业教学、“X”阶段强调跨学科融合。同时注重楚文化元素的融入,通过书法课程、楚文物造型研究等教学实践,强化传统文化传承。

张炼以视觉传达专业为例,介绍"三智"人才培养体系及图形生物设计课程,强调在AI时代更需坚守艺术教育本质。通过现场展示的楚文化数字设计案例,他指出,技术普及虽降低创作门槛,但也可能削弱艺术独特性,因此必须强化学生的主体性培养,注重批判性思维和艺术人格塑造。最后,他呼吁艺术教育应回归以学生为中心的根本理念,在技术浪潮中保持人文关怀与创造性思维的核心地位。

鲁迅美术学院副院长胡秉文

胡秉文系统阐述了鲁迅美术学院在人工智能时代艺术教育的创新实践。基于延安鲁艺“艺术为人民”的红色基因,学院提出技术时代鲁迅美术学院所坚守的三大传统:人民性——艺术创作需扎根社会、服务大众,在人工智能时代,这一理念体现为技术赋能下的通识美育;实践性——通过产学研项目,鲁迅美术学院将AI技术与艺术创作深度融合,培养懂技术、善创新的复合型人才;创新性——学院通过运用VR等技术重构传统课程体系,提升教学效率,进一步激发学生从人文关怀到技术应用的深度思考。

面对技术变革,学院以技术赋能,通过“互联网+”大赛等探索人机协同创作;将AI伦理纳入通识课程,引导学生思考技术边界;运用算法转化民族歌舞为数字动画,实现非遗活态保护。同时,学院构建了系统化的通识教育实践体系,重点提升师生的AI技术应用能力,建筑艺术学院团队与行业专家合作开发的AI设计课程已成为示范项目。与腾讯、特赞等科技龙头企业建立战略合作,共同打造产学研创新平台,不仅实现了技术突破,更培养了学生的社会责任感。胡秉文强调,艺术教育本质是培养兼具科技能力与人文精神的“完整的人”,需在技术应用中坚守“艺术源于生活”的创作理念。

四川美术学院副院长段胜峰

段胜峰表示,国美曾强调"诗性"与"智性"的人才培养核心,如今将这一理念与人工智能并置思考,引发了我们对艺术教育本质的深层反思。

2025年的当下,人工智能已深度介入艺术创作领域,其艺术创作经历了从模仿到共创的演进,但它的底层逻辑与人类创作存在根本差异,即缺乏情感体验、文化沉淀和主观意识,仅通过大数据训练进行模式重组。AI能在一分钟内生成千幅构图,甚至精确复现艺术家的笔触压力,但这种"创作"本质上是对已有知识的算法重构。

传统的艺术智性强调情感与思想的交融,但在AI时代,艺术智性这一命题面临解构。AI的"智性"体现为算力支撑的模式识别。值得关注的是,新兴的神经元芯片技术正在模糊生物智能与机器智能的界限,这种碳基-硅基融合可能催生全新的艺术形态。

AI艺术的价值不仅在于作品本身,更在于其引发的跨学科知识生产。它打破了艺术与科技、人文与算法的壁垒,促使我们重新审视原创性、主体性等核心概念。从哲学层面看,AI的最大意义在于挑战人类中心主义——当机器不再以人类逻辑为基准时,艺术的定义和知识体系都将被重构。

站在技术革命的临界点,我们既要看到AI在拓展创作边界上的潜力,也要清醒认识到:最先进的AI仍无法理解"红色"的情感内涵,这种认知鸿沟恰恰揭示了艺术最珍贵的本质——源于生命体验的智性光芒。在算法时代,守护这种人文价值显得尤为迫切。

四川音乐学院院长文锋

文锋表示,在AI时代背景下,艺术教育正经历深刻变革。以《哪吒》导演饺子、作曲家阿鲲等跨学科人才为例,印证了艺科融合对创新人才培养的重要性。

在技术变革方面,AI正重塑艺术教育范式:一是打破时空限制的个性化学习,用AI作曲软件可即时生成音乐小样;二是基于大数据的精准教学;三是AI辅助创作工具降低创作门槛,但作品深度仍待提升。同时,AI也在带动艺术教育模式的重构:教学模式从"教师主导"转向"自主探究",学生获更大学习自主权;人文内核可能被技术稀释,AI作品存在同质化风险;数字鸿沟可能加剧教育资源不均衡,需要建立普惠性智能教育体系。

面对人工智能时代的机遇与挑战,四川音乐学院正以积极主动的姿态探索构建“五位一体”的艺术教育模式,即构建"艺术+思政"数字化育人场景、“三跨三融”课程新体系、“课赛互促”培训新模式、“数字融合”科研新范式、“四阶递进”美育新维度。

面对AI浪潮,艺术教育需在拥抱技术的同时坚守人文本质,通过跨学科协作培养兼具"诗性"与"智性"的新时代艺术人才。这既是应对变革的必然选择,更是引领未来的关键路径。

浙江音乐学院副院长董德君

董德君指出,“数智时代的立人之道与教学关系”既关乎技术革命对艺术教育的重塑,也指向人文精神在数智时代的传承与创新。浙江音乐学院始终坚信,技术是中立的,但教育必须是有温度的。艺术教育不应是技术对人的替代,而是“人+技术”的共生共融。

在技术赋能方面,浙音构建产学研一体化的数智生态,打造了科研、赛事、教学三大核心平台。他提出“三重构”理念:一是重构课堂形态,从单向传授到智能交互;二是重构知识体系,从学科壁垒到跨界融合;三是重构评价标准。在长久以来的艺术实践中,浙音始终坚持“三不变”:一是人文内核不变;二是创造力培养不变;三是教与学本质不变。

在漫长历史长河中,音乐是一种超语言的表达方式,一种始终没有中断的精神力量,一种无需翻译的世界语言。但此时,它正被AI技术重塑:从生成百万级音乐样本的作曲系统,到突破生理限制的虚拟歌手,再到元宇宙沉浸式演出,技术拓展了音乐的边界。站在技术与艺术交融的临界点,当代音乐家、作曲家继续坚守“音乐即人性关怀”的创作初心,更要以开放姿态拥抱数智变革。

正如如贝多芬借助助听器创作般,当代音乐人需以人性关怀为内核,将AI作为捕捉时代情绪的工具。我们倡导建立全球产学研生态,让算法赋能而非替代艺术表达,在技术狂潮中坚守"以美育人"的本质,催生直击心灵的新时代乐章。

云南艺术学院院长欧阳俊虎

欧阳俊虎从三个方面探讨了人工智能的崛起改变着艺术教育的形态与艺术创作的逻辑:

一是教与学形式的颠覆性变革。人工智能技术正在重构艺术教育的时空边界,形成跨媒介、跨时空的新型教学范式,教学场域正在从传统实体教室向虚实融合的空间不断延伸。人机协同创作正在重构艺术教育过程,AI辅助生成定制化学习方案,已经成为教育教学改革的重点。

二是艺术门类知识体系的解构与价值重构。艺术+AI的混合型课程模块,成为学校多个专业亟待建设的重要内容。AI生成内容的去中心化特征,解构了传统艺术创作的权威性。生成式AI的大量应用,也带来了AI伦理规范的讨论。人机共创的模式是通过技术工具拓展人类创造力的边界。

三是人机协同创新的共生与革新。AI对高等艺术教育的核心挑战是守护艺术的人文本质,使其成为创新的催化剂。AI2.0时代,艺术教育工作者需要重新定义创造力——人类认知能力与机器智能的共生进化,开辟出艺术表达的新认知疆域。

高等艺术教育的终极使命是造就能用技术延伸艺术感知,以人文精神驾驭算法的创新主体。我们将通过教与学形式的变革、艺术门类知识体系的重构以及人机协同创新的探索,推动艺术教育迈向新的高度,为社会主义现代化强国建设作出贡献。

山东艺术学院副院长彭丽

彭丽从智性与诗性的角度,阐述了山东艺术学院艺科融合的实践与思考。一是艺科融合的方向锚定国家战略。学院始终将学科建设与教育强国、文化强国战略深度融合,与国家的文化数字化、黄河流域生态保护和高质量发展等战略紧密对接。作为一所传统的艺术教育见长的综合艺术院校,学院主动对接文旅产业新形态,调整专业。

二是艺科融合的根基在于价值理性引领。在拥抱科技革命机遇的同时,更要坚守艺术教育的人文本质,将艺术与科技精神融合注入人才培养全过程。

三是艺科融合的实践,应对标教育强国六大特质。艺科融合是一场思维范式的变革和时代精神的具象体现,学院把这种精神内化为驱动教学、科研、艺术创作的顶层逻辑,促进高质量发展。具体表现为六艺育人提升思政引领力;引育并举提升人才竞争力;文化两创提升民生保障力;创展结合提升社会协同力;文化交流提升国际影响力。

四是艺科融合的再突破在于艺术教育者的转型。教师是艺科融合的核心变量。学院推动教师角色跃迁:一是建立双师型教师培训认证体系;二是推行课程文化根脉深植计划;三是构建“技术整合力+创意激发力+成果转化力+价值引领力”的四维评价模型,推动教师向文化共建者转型。

改革不易,只有让教师成为教学改革主体,艺术教育才能在数智化革命中突破。

现场合影

(来源:中国美术学院)