山东

吴洪亮:我们借鉴了中国园林“移步换景”的智慧。比如梁绍基老师的蚕丝装置,观众需要俯身细看丝线间的微光;沈勤老师的山水画则要远观其势。这种观看方式的切换,就像在园林中漫游,每一步都有新发现。

问:梁绍基老师用蚕丝创作《丝丝楚吟》,这种特殊策展思路从何而来?

吴洪亮:梁老师特意考察了湖南博物馆的丝织文物,将千年楚文化融入当代艺术语言。蚕丝既是材料更是隐喻——就像湖南人“吃得苦、耐得烦”的精神,在时间中抽丝剥茧,织就艺术的奇迹。

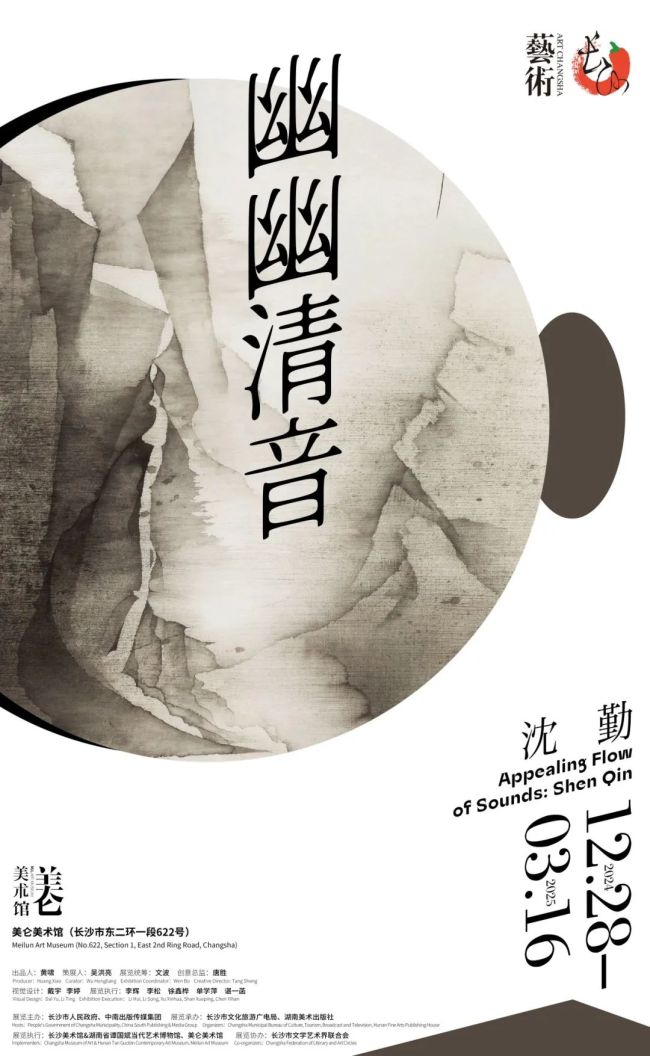

问:沈勤老师的“山水清音”单元为何选择在出版社美术馆呈现?

吴洪亮:这恰是我们最用心的设计。出版社本身是文字的殿堂,而沈勤的山水恰似三维的诗歌。我们特意在展签中加入楚辞选句,让水墨意境与文学韵律相互生发,打造“看得见的唐诗宋词”。

问:您说两位艺术家作品“能量差很大”,如何让它们在空间中对话?