新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

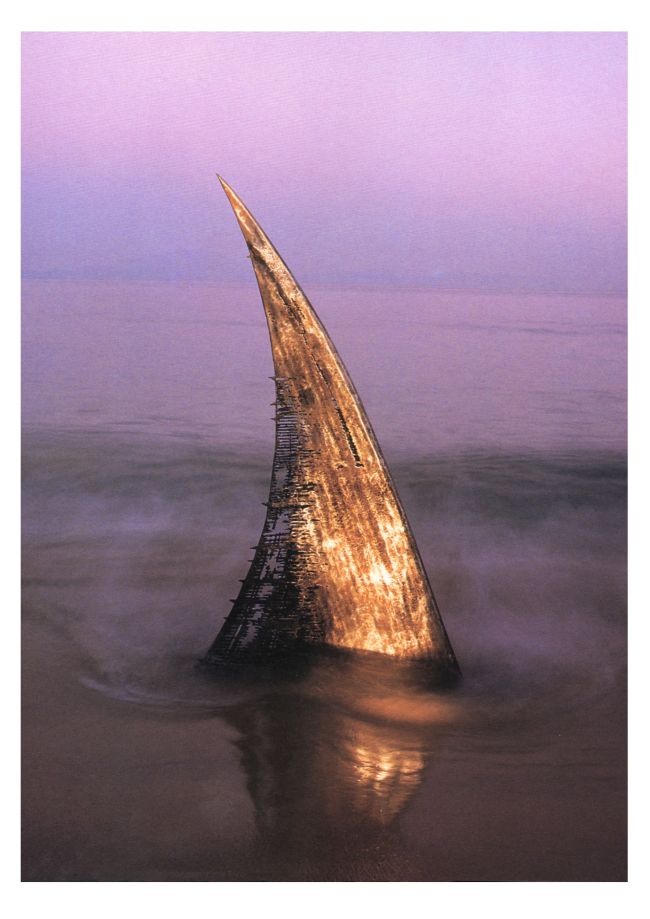

孙璐作为当代公共艺术领域兼具学院派根基与先锋意识的艺术家,他的创作始终围绕工业文明遗存与人文精神的对话展开。从中央美术学院的学术体系中生长出的创作方法论,使他在材料语言、空间叙事与公共介入三个维度形成了独特的艺术范式。他以工业废弃物为媒介,通过解构机械零件的实用属性,在公共空间中重构出关于科技、历史与人性的视觉寓言,从而将雕塑转化为叩问时代精神的文化载体。

《鳍5》 钢

250×120×40(厘米)

2000年

一、学术谱系下的材料叙事从工业废料到记忆媒介

孙璐的雕塑实践深深植根于学院派的造型训练,但对材料的革新性运用却打破了传统雕塑的边界。作为中央美术学院雕塑系的学术带头人,他将严谨的造型逻辑与对当代社会的敏锐观察相结合,尤其关注工业文明转型期的物质文化嬗变。在其创作中,废旧机械零件、锈蚀钢材等工业废弃物并非环保主义的简单注脚,而是被赋予历史叙事性的文化符号——齿轮的齿痕记录着流水线的节奏,轴承的锈迹封存着工业时代的记忆,而焊接产生的金属疤痕则成为文明演进的“年轮”。

《战俘》钢

主体280×76×50(厘米)

2008年

中国雕塑博物馆

这种材料选择源于他对工业文明的深度解构。他在访谈中曾提及工业废弃物的“陌生化”处理能打破观众对机械的工具化认知:当冰冷的钢铁零件被剥离实用功能,通过艺术重组获得形式秩序时,材料本身的物质性与历史记忆便形成双重言说。这种创作逻辑使雕塑成为连接过去与当下的媒介——那些被遗弃的工业残骸,在艺术重构中转化为唤醒集体记忆的文化密码,让观者在金属的冷硬质感中触摸到时代的温度。

二、公共空间中的形式哲学解构主义的场域对话

孙璐的形式语言始终渗透着对公共场域的思考。他参与的“户外美术馆计划”将雕塑从白立方空间解放出来,置于社区公园等日常生活场域,使工业材质的冷峻质感与市井烟火气形成鲜明反差。这种空间介入并非简单的展陈迁移,而是通过雕塑的公共性激活文化对话——当焊接钢材构成的几何形态融入居民的通勤路径或休憩空间,艺术便成为介入公共生活的“视觉事件”,迫使人们在日常场景中直面工业文明的遗存。

《看山》考顿钢