主体高10米

2021年

唐山德龙钢铁公司

在造型逻辑上,他常以几何秩序统合机械零件的随机性:锥形、柱体等抽象形态既呼应着人类对未知的探索欲望,又暗含科技发展的悖论性——简洁的几何轮廓象征理性精神,而零件拼贴的复杂性则隐喻工业时代的混沌本质。这种矛盾统一的形式处理,使雕塑成为思考科技与人文关系的视觉载体。尽管不同作品的具体形态各异,但均通过“工业材质+抽象结构”的语言组合,在公共空间中构建出兼具视觉冲击力与哲学深度的艺术场域。

三、工业文明的人文反思从机械解构到精神重建

孙璐的创作本质上是对现代性问题的视觉回应。在他的艺术体系中,“机械寓言”并非单一作品的命题,而是贯穿创作的精神主线——通过“废弃物解构—艺术重构—意义再生”的创作逻辑,他构建了对工业文明的三重反思:对技术理性的历史追溯、对科技伦理的当下审视、对人文价值的未来召唤。当机械零件从生产工具转变为艺术媒介,其承载的效率崇拜便被转化为对人性本质的追问:在科技狂飙的时代,工业文明的物质遗存如何成为守护人文精神的容器?这种思考在公共艺术实践中尤为凸显。

《自行车》钢

长195厘米

1998年

作为“户外美术馆计划”的核心参与者,他倡导将雕塑转化为连接艺术与公众的桥梁。在社区场域中,工业材质的雕塑不再是精英化的艺术品,而是成为居民日常生活的文化背景——其蕴含的工业记忆与社区的生活气息相互渗透,形成独特的文化共生关系。这种实践打破了艺术与生活的壁垒,使雕塑成为诠释城市精神的公共文本,正如他所言:“公共艺术的价值在于让艺术成为可触摸的集体记忆。”

结语

在工业废墟上书写人文诗学,孙璐的雕塑艺术犹如一部用钢铁写成的现代性寓言,在锈蚀的工业废墟上开辟出人文思考的场域。他以学者的严谨梳理材料的历史脉络,以艺术家的敏感捕捉机械零件的诗意可能,最终在公共空间中完成了对工业遗产的文化救赎。当废旧机械以艺术的姿态重新进入公众视野,它们不再是被遗弃的时代垃圾,而是成为唤醒集体记忆、激发哲学思考的文化坐标——这正是孙璐艺术的深层价值:在技术至上的时代,用雕塑的语言为人文精神筑起一道用钢铁铸就的沉思之墙,让工业文明的物质残骸在艺术重构中获得超越时代的精神重量。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

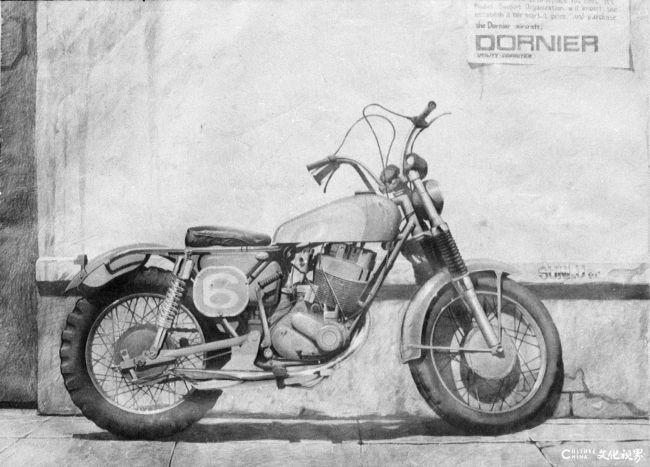

《摩托车》(纸本素描)

108×81(cm)

1991年

入选全国素描大展

《蘑菇云》大理石