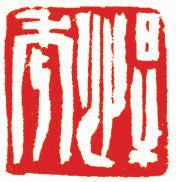

边款:句出《列子》。壬戌小寒

后二日,刻于海上西郊之百乐斋

新居,天衡。

在当下全国书法篆刻展览中,入选与获奖较多的篆刻作品大概有两类,一类是古玺印形式的创作,张扬了作品的形式表现,追求对视觉的冲击,另一类是工致的圆朱文等,突出了篆刻的技术精湛与雅致之美。尽管当下印人仍高唱着“印宗秦汉”的调子,但真正在汉印路子上出创意、出风格而产生影响力者寥寥。究其原因,汉印内在精神博大渊深,而外在形式的规定性较强,解脱汉印外在模式的束缚而表现汉印内在精神,非功力深厚又才华出众者不能为之,而天衡先生的篆刻走的正是这条路径。细读其篆刻,尽管形式变化丰富,对古代印式多方取法借鉴,将古代遗存的丰富的书法素材撷取而变化入印,以独具特色的刀情石趣取代了秦汉印的斑驳古貌,但其中一以贯之的内在精神是汉印神韵及汉人气象。他篆刻中的入印篆法是在汉摹印篆基础上的变化出新,其印面形式是在汉印蓝本上的独出心裁,其审美意味是在汉印平正宽博、舒和雍容基础上的变化与拓展,他以汉式为依托而开创自己独立的艺术语言,产生了广泛的社会影响力,以“韩家样式”在当代印坛独树一帜。他的篆书解脱“二李”的用笔模式,以丰富的提捺轻重变化和逸笔草草的意态,匠心独运的篆法结构开阖变化方式,形成了“韩家样式”的草篆,但千变万化,汉篆仍是基本原型。清代中叶所践行的“印从书出、书从印入”的理念,在天衡先生的书法篆刻创作中演绎得淋漓尽致。

对于篆刻章法,邓石如提出“疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”这是对汉印模式及儒家中庸思想的突破,是由文人立场向艺术家立场转换的新声,其历史性的开创意义自不待言。但站在今天的立场看邓石如的创作,由于时代的局限,他走出的并不远,并未能在篆刻创作中鲜明地贯彻自己“计白当黑”的理念,如他将手写体的小篆不经“印化”处理而直接纳入白文印之中,美则美矣,但淡薄了“印味”,其篆刻中书法属性的突出是以破坏印章属性为代价的。我们再看天衡先生的印,他秉承了邓石如“计白当黑”的创作理念,在章法形式上的疏密聚散要比当年的邓石如大胆许多,千变万化,尽管许多印突破了汉印模式,但汉印内在的审美特征仍在,在新意十足中,保持“印味”很浓,这所谓的“印味”,其实是数千年古代篆刻积淀、叠加、凝聚而成的一种金石气息,是篆刻中内在的古典美的表现。齐白石说汉人的高明处在于“胆敢独造,故能超越千古”,读天衡先生之作,知天衡先生深解此中消息。

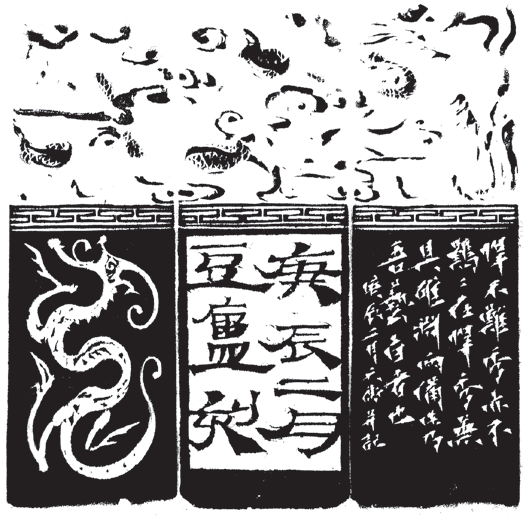

韩天衡先生作品悍秀

边款:悍不难,秀亦不难,难在悍秀兼具,雄渊两备,

此乃吾艺旨者也。庚辰二月,天衡并记。/庚辰二月,

豆庐刻。/(龙肖形)。

刀法是篆刻的表现语言,刀情石趣是彰显神采的重要手段。赵之谦说“古印有笔尤有墨,今人但有刀与石”,强调了“笔墨”、也即内在韵味的重要性,但“刀与石”同样重要,没有刀与石的手段,就无法表现笔与墨的韵致,当代篆刻对“刀与石”的表现力与探索出新非常重视,对前人有许多突破与发掘。我们读天衡先生的印,从其爽爽刀意中感受到其精神的飞扬,前人说品读书法要“观古人下笔处”,其实读篆刻也当“观作者下刀处”,天衡先生刻印用刀自然爽健处可得刀石天趣,使人精神畅达,其细致委婉处可耐人细细品读,使人如含橄榄。许多年前我的一篇小文中曾对他的用刀作如是说:“韩天衡篆刻的师承源头无疑在汉印中,更直接的来源应在吴熙载、吴昌硕一派之中。最能体现他出于这一派的,不是其字法,也不是其章法,而是其刀法……观其印中线条特点,以刀入石恐怕不会太深,当浅刻,冲、切都有。令人注目处是把吴熙载的披削用刀融化在自己手中,故其点画能把挺拔和润泽两个相互矛盾的特点融而合之。清人赵之谦及当代老篆刻家钱君匋先生的印,用刀娴熟而润泽欠之;近人王福庵、陈巨来得润泽而挺拔欠之,而天衡先生印中的线条能于挺拔之中见润泽,诚属难能可贵。他行刀娴熟,进退无犹豫处,细察起止转折处,又皆小心翼翼,所以他的印既能夺人耳目,又耐人寻味。时下印坛青年的作品多重前者而失去后者,殊不知‘真放在精微’,而天衡的篆刻用刀之妙正在于此。”

近三十余年的书法篆刻,走出了文人的象牙之塔,走进了社会公众,从书斋进入了展厅。书法篆刻开始突出作品的形式美,强化刀笔的表现力,彰显创作的个性特征。在这个创作与审美的大趋势中,写意化成为当下创作的主流趋向。追求古拙、荒率、粗头乱服、与众不同,所谓的感情宣泄、个性表现为许多青年作者所倾心,而对作品精致与技法的高难度以“匠俗”视之。在这个大背景下,天衡先生的篆刻能异军突起并影响广泛,与他坚持自己的审美选择,走独立的创作之路密切关联。天衡先生在篆法、刀法、章法诸多技法中都有着独立的表现语言,但这些技法的变化出新都统摄于他对篆刻美的独立选择,记得他有一方印的印文是“古艳”二字,这“古艳”正是他篆刻审美特征的写照。书法篆刻是传统的“国粹”,多讲究“与古为徒”,但对古的理解却各有不同。在天衡先生的印中,可以看到他对“古”的理解和对古典精华的撷取与应用。他印中的“古”不是陈旧的,他印中的“雅”也不是寒酸儒者相,而是在鲜活中表现古意,在技法娴熟、刀笔优游自在中表现出古意。给古典美赋以时代的新意。他无意去求所谓的荒古,不去作蹒跚老人状,正如孙过庭《书谱》中所说的“文质彬彬,然后君子,何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎!”他的印在艳美中见古雅,在富丽中见清气。