半个世纪笔耕不辍

成就印学研究经典著作

韩天衡在书斋中的耕耘,与在印石上的雕琢同样用心。1982年,他主持编订《历代印学论文选》,顶着酷暑扎进杭州西泠印社的库房,带上一个军用水壶、一个热水瓶、两个馒头、两盘蚊香,日复一日,一待就是整个夏天:“把一篇一篇好的文章抄下来,晚上下班了,赶快回到西湖边上6毛钱一个晚上的小旅馆,再来推敲。7月份的大热天,没有电风扇,睡的席子全部都湿透。”

两年后,六十多万字的《历代印学论文选》完成,填补了印学领域的资料空白,成为印学研究的必读经典。如今,85岁的韩天衡依然在为《中国印学年表》的再版增补搜集资料,九千多条批注写满了三大本原版复印稿。

△韩天衡写满批注的《中国印学年表》书稿

最近十多年,韩天衡又多了个角色——艺术策展人。2011年,他将毕生创作和收藏的一千多件精品、一万多册图书捐给国家,此后又为上海韩天衡美术馆的公益活动积极献策、四处奔忙。在他心里,这件事的意义和自己的创作同样重要:“我总感到个人的创作毕竟是个人的,但是如果我们利用这个平台,来弘扬传统艺术,那么它产生的效果比你个人的创作要大百倍千倍。”

眼下,“韩天衡学艺八十年回顾展”正在上海展出。展览的名字,取自晋人傅玄《九曲歌》中的典故“长绳系日”,寓意用长绳拴住太阳,期待再进半步。他说,“艺术永远没有毕业的一天,我依然是个学生”——“在艺术面前,我始终是个学生,无非是小学生、中学生,还是老学生。现在毕竟年龄放在那里了,再进步的空间也小了,但我还是要努力。这个下山的太阳,我要用一根长绳拴住它,给我更多的时间,让我能再努力地前进一步到半步。”

△韩天衡创作《老大努力》自我激励

采访者手记

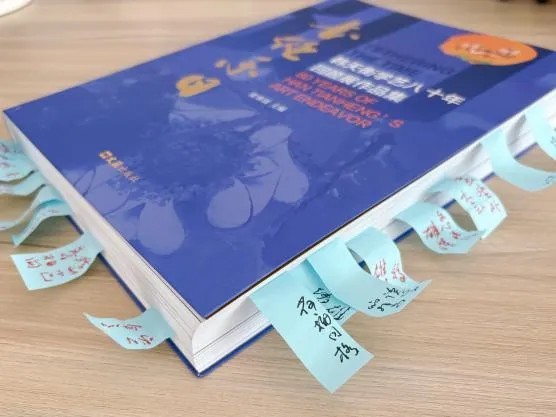

采访那天,与韩天衡先生一路畅谈已过正午。一旁韩天衡先生的夫人和儿子担心他的身体,多次提醒是时候结束去吃午餐了,可他却坚定地摆摆手,又对我说,“你的采访总要做好才行”。临别时,先生送我一本作品集,侧面贴满了密密麻麻的便签条,仔细标注着哪些作品分别对应着我的哪些提问。手捧沉甸甸的画册,我分明看到,一位拥有闪耀天赋的艺术大家,那刻进骨髓的勤奋、认真与谦逊。

除了在书法篆刻上一生求“变”,而立之年后才开始学画的韩天衡先生,在绘画上也独辟蹊径。他爱画荷花,但笔下的荷塘,不似前人那般清雅,而是用浓烈的色彩,勾勒豪放的气派。他说,这是因为在他眼里,荷花迎烈日绽放,这不畏酷热的刚毅,与凌寒独自开的梅花一样值得敬佩。或许,在韩天衡先生心中,也盛开着一支这样的荷花——无论身处怎样的境遇,为追求艺术之光,永远坚忍笃定。