喀什大学校歌《世界我来了》,灵感源于各族师生的精神震撼——天山南北的学子跨越语言障碍、矢志扎根边疆,让我以新疆音乐为底色,用进行曲结构谱出昂扬又温暖的旋律,“生如胡杨心比红烛”的歌词,既深藏着对学子的期许,也寄托对边疆教育的祝福。《你好,请讲普通话!》是为推广国家通用语言而作,乡亲们从“听不懂”到“能沟通”的转变,让我撷取新疆音乐的欢快节奏,并缀以其特有的装饰音,歌词简洁满是童趣。《亲人亚克西》是对“访惠聚”干部的礼赞,采用新疆手鼓节拍,融入当地音乐素材,“炉火旺了亚克西,心贴心嘛亚克西”的质朴旋律,让演出时干群共舞,欢笑间泪光闪烁。《大漠胡杨》将胡杨“三千年”的坚韧与兵团人“献终身”的奉献相映衬,显扎根坚守之姿;《沙海情缘》旋律明亮,讲兵团“沙海变绿洲”的豪情,两首歌让援疆干部红着眼眶感慨“唱出了我们的热爱与坚守”。

这些作品的回响,让我愈加笃信,打动人心的音乐一定是“从群众中来,到群众中去”的,其力量不在技法繁复,而在扎根生活的深度和贴近人民的温度。

“深扎”初心:以音乐剧延续牵挂,用精品诠释使命

援疆期满,我回到了山东艺术学院的讲台,但新疆的风沙、各族群众的笑脸、刀郎木卡姆的旋律始终萦绕心头。作为一名作曲家,我深感有责任把新疆的故事讲给更多人听,把鲁疆两地的深情传递得更远。于是,我着手筹备音乐剧《永远的“新疆红”》,冀望以更宏大的艺术形式,展现新疆的时代变迁、各族人民的团结奋斗,以及鲁疆两地跨越山海的深厚情谊。

音乐剧的创作,是一次更深入的“深扎”。为打磨好剧本,我三度重返喀什采风,走访了当年的驻村点、喀什大学的师生、兵团的老军垦,收集了大量鲜活的素材。山东艺术学院团队携手山东省援疆指挥部、山东演艺集团、山东省音乐家协会等精诚合作,历时近一年时间,精研剧本、音乐、舞美,力求作品兼具艺术高度与生活温度。

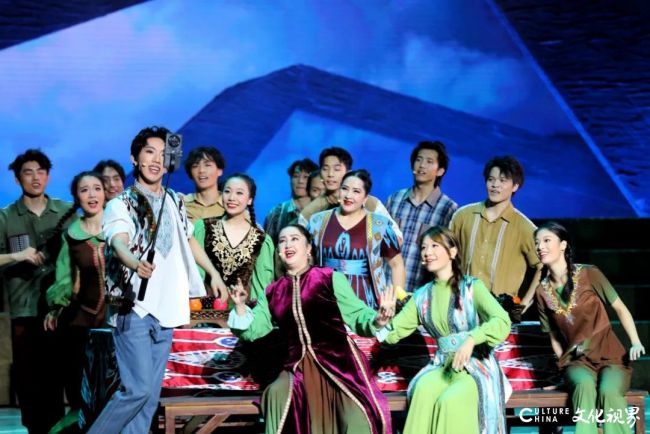

原创音乐剧《永远的“新疆红”》在喀什大学汇报演出

《永远的“新疆红”》以“军垦奶奶”培育“新疆红”花卉的故事为线索,讲述三代人建设边疆、振兴乡村的史诗。在音乐创作上,我始终坚持“齐鲁韵”与“西域风”的融合——自幼浸润在《沂蒙山小调》的旋律里,山东秧歌的鼓点、吕剧的唱腔早已融入我的血脉,而援疆期间积累的刀郎木卡姆素材,则为作品注入了西域风情。如核心唱段《沙上也开花》,开头用《沂蒙山小调》的“起腔”低吟乡愁,副歌部分融入刀郎木卡姆的节奏型,展现山东人在西域的坚韧坚守。合唱《叮当》则以热瓦普的轻快节奏开篇,间奏融入新疆音乐的核心节奏,山东民歌与西部音乐的碰撞,恰似鲁疆两地的“双向奔赴”。在乐器使用上,我坚持“东西结合、鲁疆呼应”,既有新疆的“热瓦普”“手鼓”,也有山东的“柳琴”,既有管弦乐器的“宏大”,也有民族乐器的“细腻”。全剧23个核心唱段,每一个都经过反复推敲,有的源于民间旋律的启发,有的来自生活场景的灵感,有的是鲁疆文化的碰撞。

2025年8月22日,《永远的“新疆红”》在喀什大学汇报演出。末章音符落定,全场响起长达五分钟的掌声,许多观众热泪盈眶。演出后,人民日报、新华社、新疆日报等20余家媒体进行报道,引发广泛社会反响。作品还入选《山东省“沂蒙精神代代传”红色文化主题文艺创作传播规划(2025-2029年)》,成为山东红色文艺创作与“文化润疆”实践的亮点之作。而今,《永远的“新疆红”》正筹备山东巡演,并计划申报第七届全国少数民族文艺汇演和新疆民族艺术季,让这部作品走进更多地方,让“新疆红”的精神传递给更多人。

数十载创作之路,“深扎”二字早已熔铸于我的生命。作为一名高校教师,一个普通文艺工作者,我愿将“深扎”理念传递给更多青年朋友。我将牵头筹备“文化润疆音乐创作计划”,带着学生们重走援疆采风路,让他们在亲身实践中体味“扎根生活”的真义。我把《永远的“新疆红”》的创作过程纳入教学案例,让学生们明白,优秀音乐不仅需要专业技巧,更要有温度、有筋骨、有力量。作为山东省音乐家协会主席团成员,我也会扑下身子到乡野中去,带领学生积极参加“村歌嘹亮”创作征集展演系列活动,为擦亮这一文艺志愿服务品牌贡献自己的力量。我想,唯有如此,方能培养出更多“有信仰、有情怀、有担当”的文艺工作者,让“扎根生活”的创作精神代代相传。

(文/刘晓鹏,山东省音乐家协会副主席、山东艺术学院现代音乐学院副院长 来源:山东省音乐家协会)