记者:从技法上讲,这幅画与您之前的作品相比,有什么突破?

梁文博:技法上,应该说是比原来更写意了。我上学时画写意,毕业后在中央美院进修开始改工笔,年龄大了又开始往写意转。这样有什么好处呢?工兼写一掺和,使我的画里既有工笔的元素——比如人物的开脸,接近工笔,比较耐看,又因为平常画写意锻炼得多,还比较能放开。而且画中棉袄的质感,更适合画写意。我一直希望画一画棉袄,后来老棉袄越来越过时了,当代人没人穿了。以前看刘文西、卢沉、姚有多等先生的画,画老农民的棉袄特别多。我始终没有机会画,终于有了这个机会,让我过一把画老棉袄的瘾。这幅画人物太大,必须用很强悍的线把人物包住,这是很难的。这时候我才发现笔头上的本事弱了一点,劲儿不大够了。所以我每天在画之前,先练两个小时的大篆。写完大篆后开始练笔,先把人物的局部描下来,试着长线与书法用笔很好地结合。这幅画用了很多画山水的技法,折带皴、解索皴等等。以线为主的画面,远看却是以体面存在,这样才能发挥笔墨的效应。

创作过程中,我一般是每天画一个人,只有一天画了两个人。每天练完书法借着这个劲儿,一气画到中午,感觉气到头了就把笔放下,下午就倒头睡,看书去,玩去。为什么?就是保持精力,在精力最充足的情况下去画这个人物,表现出最好的状态来。这幅画真正画只用了七天时间。有人问,这么大的画怎么七天就能完成?其实写意画不能画太慢,可以准备半年,但画的时候要气呵成,一笔笔跟画工笔似的就不行了,气就接不上了。

记者:画完之后有什么感想?

梁文博:画完后首先是觉得总算把任务完成了,交作业了,哈哈。裱好之后送给徐馆长,他十分惊讶,你怎么居然完成了呢?而且还提前了三天!

画这幅大画,对我是一种笔力的锻炼、经验的积累,使我掌控大画的能力有所提高。这是从技法上考虑。从题材上,毕竟画重大题材是表现革命前辈一种英雄事迹,来弘扬他们的一种精神展示给后辈看,应该抱着这种心态。通过这一幅创作,既教育了观者,同时也教育了自己,净化了我的心灵。作为画家尤其是人物画家,首先要具备悲天悯人的情怀。老是孤芳自赏,境界就稍微有点偏低了。国家培养一个画家不容易,画家就应该为国家作贡献。现在进入商品社会了,很多画家太讲代价、得失。境界不高,怎么能把画画好?

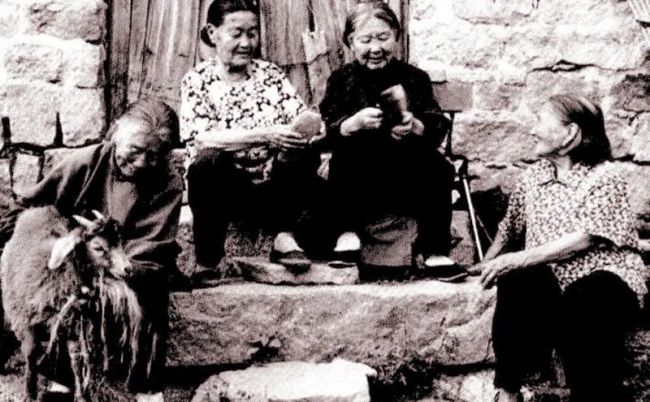

在1947年的莱芜战役中、淮海战役中,特别是孟良崮战役期间,蒙阴县烟庄村有6位十八九、二十刚出头的姑娘或媳妇,她们出身苦寒,有的是童养媳,有的是逃荒户的女儿,但她们英勇支前,为子弟兵送军粮、做军鞋、看护伤病员,置自己的生命于不顾。她们是张玉梅、伊廷珍、杨桂英、伊淑英、冀贞兰、公方莲。1947年6月10日,当时的《鲁中大众》发表了题为《妇女支前拥军样样好》的革命献身精神,称她们为“沂蒙六姐妹”。

“沂蒙六姐妹”

快乐生活在新社会的“沂蒙六姐妹”之一