我和石峰认识有二十多年了,在我的印象中,他算是成名很早的一个画家。我记得2003年他就在中国美术家协会主办的全国中国画作品展上获了金奖。

石峰重视传统,他对传统的研习非常精深,从传统里面吸收了很多东西。刚才加林老师讲到“格物”在作画中的用处,写生中,面对大山大水,你只有经营好,才会有自己的气象。在这一点,石峰做的非常好,他的绘画你看不出哪些是南方的北方的,哪些是古代的现代的,但被他经营安排的,非常妥帖非常舒服;无论是章法,还是笔墨的经营,石峰都很讲究。尤其是对笔墨的体悟,他有自己的独到的理解和感受,他线条的质量非常高,无论用笔尖、笔肚还是笔根,笔笔生发,在笔线中有一种内蕴的力量感。

石峰重视时代气息。我们都说他的绘画是从传统中来的,但他并不是泥古不化,而是内化而后能生,所以他的绘画是有传统但不拘泥于传统,他山水中的气息是当代的,是他自己的。他的山石,他的云松,包括他画中的小房子,都充满了时代的气息。

(文/李伟,中国美术家协会理事、中国文联美术艺术中心常务副主任)

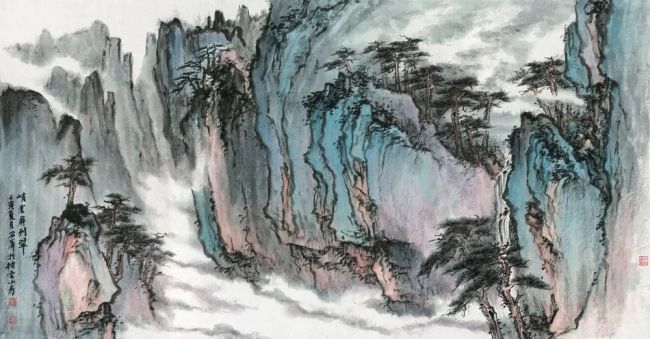

石峰-瀑布松风长带雨-136cm×68cm-纸本设色-2022年

从20世纪50年代到新中国成立之后,中国山水画历经了从传统文人山水到现实山水、写生山水再到80年代现代水墨、抽象水墨的发展历程,但兜兜转转,在历经了蝶变之后,到21世纪之后,中国山水画出现了如何加林、石峰等优秀艺术家重新回归传统为主的新潮流。

因为,他们发现在西方艺术标准下,所谓绘画现代性的探索并不能涵盖中国画的发展。在这个学术背景下,我们回过头来看石峰的山水画发展:

第一,从来源来讲,他是传统的,我不认为他的画里面有多少所谓现代性的成分,这是好的事情。他并不是根据自己写生的视觉经验来组织画面,他画面的组织完全是靠笔墨关系、阴阳关系、虚实关系。中国山水画从来不是一个定点的透视关系,从这个角度来讲,石峰回到了中国画的传统。在经过了三代人的探索之后,我们发现这种生搬硬套的所谓现代性结合,并不是解决中国山水画现代性的方法论,像石峰他们这批画家意识到了这个问题,他开始回过头来,从传统中,从中国画的内观文化开始寻找答案。

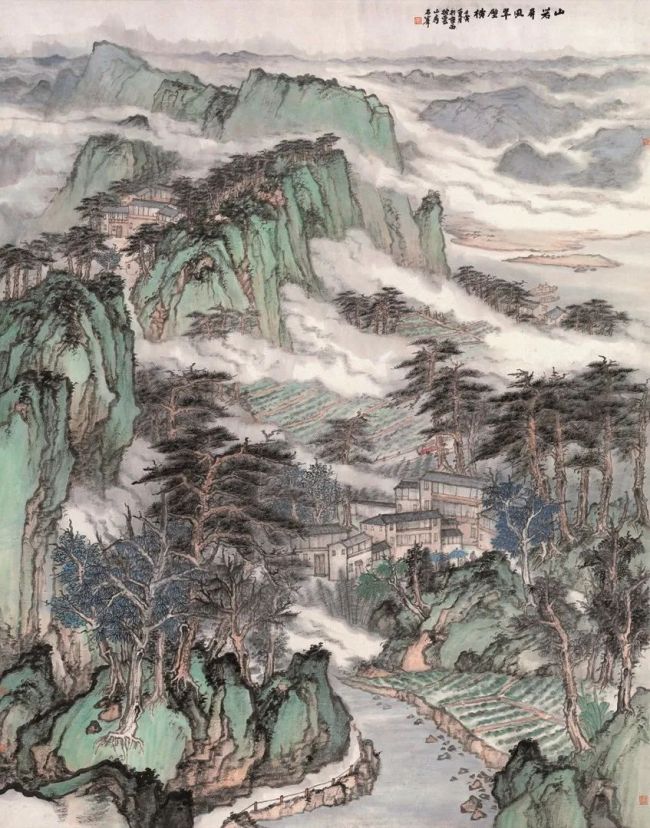

第二,从笔法来讲,石峰在山水画的实践中,试图将北宗的笔法和南宗的审美巧妙结合在一起,这对石峰来说可能是一个比较大的课题。因为,从审美来讲,董其昌倡导南宗的披麻皴,之所以能够更加深入地体现文人绘画“以画为寄”这样一个特点,是因为它的中锋用笔,可以达到既柔也刚、既枯也润的一个境界。石峰的基础用笔是北方的,来自碑学体系,方笔特点相对来说比较粗,比较强调力量,强调重拙。石峰在实践中,去掉了长披麻皴中的细节,使它变得更长,用这样的笔势来勾勒山石,再去用水墨皴擦或者用青绿晕染。因为青绿的晕染,可能会使他的皴法减弱,但从斧劈皴到披麻皴的转变,让石峰的画面显得既有北方的气势,又有南方的温润。

第三,从审美上讲,石峰尝试将水墨与青绿结合起来,这从根本上讲是困难的,因为实际上,这完全是北宗与南宗两个审美维度的融合。但在实践中,我发现他的颜色是半透明的,石绿并不是纯石绿,他是善于用水的,在水的作用下,即使重重的染色,这样的处理方法也会让以水墨为底的皴法,可以透一点出来,使他的画面更加清透,使他的青绿山水有一种秀润的成分。在这种处理下,石峰水墨技法的积淀,可以有效地转化到青绿的画面中来,包括烟云处理、山石细节,还保留了水墨山水用笔的方法,石峰巧妙地将水墨与青绿结合,形成了自己青绿山水的面貌,既有水墨氤氲感,也有青绿的装饰趣味。

(文/尚辉,中国美术家协会理事、中国美术家协会美术理论委员会主任)

石峰-峭崖屏列翠-97cm×185cm-纸本设色-2022年

清代王昱《东庄论画》中,曾提到王原祈论“墨和色”的关系,说“色不碍墨,墨不碍色。又须色中有墨,墨中有色”,色和墨不是对立的,不是非此即彼的关系,而是一个辩证和统一的关系。从这个角度上来看石峰的山水作品,就很对路了。石峰的作品,有一种随心随性的东西,隽永而疏离,用笔雅健而气韵清逸,这是非常不容易的。他处理水墨和青绿的关系,实际上,就是一种兼通,是一种相融,底色都是水墨,然后逐步加青绿设色,他的青绿大多是矿物质的实色,实色的覆盖性很强,如何才能做到“色不碍墨”呢?这是一个技术问题,我觉得石峰处理的很好。从审美上讲,这个墨色关系在于个人的“度量”,可能再过一点点,就碍到墨了,那么你就要处理好这个“一点点”,我看石峰用色很大胆,但度量的很到位很精准。

所以从整体来看,我注意到石峰作品中的三个问题,第一个是破局问题,其实就是“放与收”的关系。王昱《东庄论画》中说,起,如奔马绝尘,须勒得住;结,如众流归海,要收得尽,而又有尽而不尽之意。石峰青绿山水实际上是起于水墨,结于青绿。用水墨开局,所以笔意纵逸,以青绿完成,所以小心收拾,放与收之间,留出丰富的“尽而不尽”之意;第二个是,过程性问题,石峰作品,起于水墨,水墨才是整幅作品的话语结构,是写意的。在写意的基础上,再加色彩,加青绿的颜色,是从写到染,染的过程可以增加丰富的层次性。石峰的作品很耐看,我非常喜欢看他的局部,而且,局部放大之后,这个笔墨与色彩的关系会更清晰。在水墨底子上,不断叠加色彩,最终形成了一种浑厚华滋的感觉,这就让局部非常耐看,让整个画面更平衡,既有结构性的东西,也有充满趣味性的微妙细节。第三,在从写到染,从水墨到青绿,不断叠加的过程中,我注意到石峰作品中的时间性问题。比如《飞瀑正拖千嶂雨》,飞瀑是流动的,正拖是表示正在进行的流动性,千嶂是一个空间概念,雨又充满了时间性和流动性,所以这个标题具有丰富的意象,但在这个作品中,石峰从标题到画面,从整体构图、到笔墨关系,再到画面的节奏和色墨的细节,建构的非常好,标题的诗意与画面的诗意,都充满了时间性和流动性,表现出一种时间和空间相融的完整诗意。再比如《阳朔纪胜》和《雨过梵仙亭》两幅作品,有现场写生的现场感和生动性,但也有画家写生之后“心象”的东西。从时间性的一种关系来看,石峰作品有一种“行云流水”的属性,在他的画面之中,水非常重要,飞流、瀑布都是他作品的画眼。所以,对于一个不断积墨积色的过程当中,不断丰厚华滋的过程当中,到最后止于行云流水,充满了时间性和流动性,也正是这种时间性,让整幅作品的“尽而不尽”之意,形成一种“心若流水”全新意象。

总而言之,石峰的作品表现出的心性和心境,不止于一种闲适的超脱心境,也不止于古人或者现实的画境,而是在一种不断的流动性中,不断地进入历史又返回现实,在历史和当下之间,在自然和人文之间,在客体和主体之间找到自己的平衡点。

(文/郑工,中国艺术研究院研究员、博士生导师)

石峰-山若屏风翠碧横-240cm×192cm-纸本设色-2022年