9月1日,中国美术学院邀请已毕业的二十位艺术家们展开了“开学第一课”,以“INTER-YOUTH·开始绘画的理由/坚持绘画的理由”为主题,聚焦绘画,探索国美力量在当代艺术中的多元探索,彰显“无墙的学院”的育人理念,焕发出一种野草般的生命力。这是属于艺术家们的“开学第一课”,也是属于每一个人的一堂艺术课。

——编者按

开学第一课现场

今天这堂课算是临时起意,邀请已经毕业的艺术家们给我们这些老师讲“开学第一课”,聚焦绘画问题。感谢今天的二十位青年艺术家,前些年他们还是学生,今天他们是我们的老师。

相信大家都有同样的感受,这堂课让我们受益匪浅。所以这堂课今后要年年做,年年都要邀请那些依然在坚持独立艺术创作的毕业生来给美院老师们上课。这会让我们避免教条主义,避免画地为牢、作茧自缚——这是教育和艺术的癌症。我们看到,这些青年艺术家之所以能够保持艺术状态,能够发展出自己,是因为当初在美院的时候,他们就有一种自主的学习意识、独立的创作意志,毕业后,他们更是像野草一样生机勃勃。

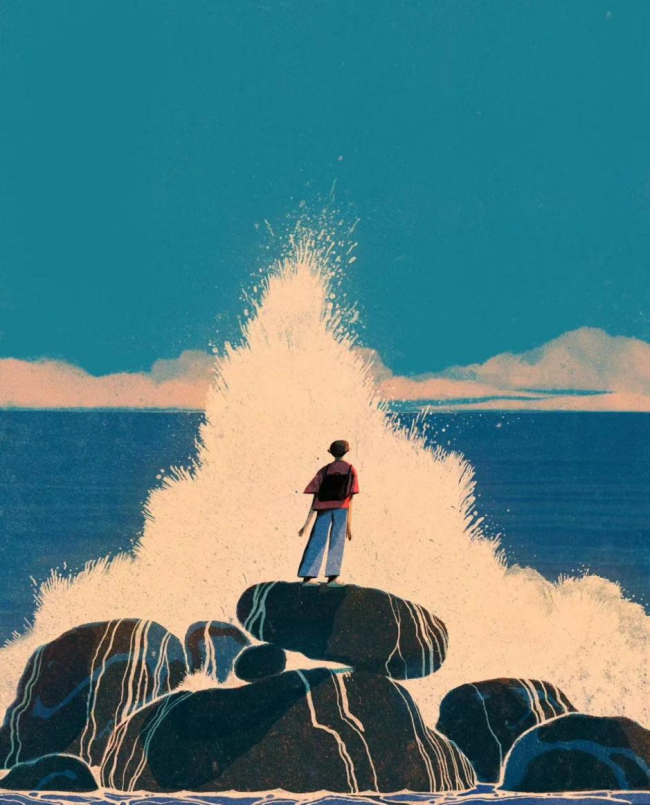

青年艺术家丰风作品

丰风,2012年毕业于中国美术学院动画(插画与漫画)专业,2014年毕业于美国马里兰艺术学院插画系。大三时,她获得了中国动漫金龙奖最佳绘本漫画奖,29岁就成为《福布斯》2019年度“30岁以下艺术精英榜”中唯一的中国艺术家。

大家都知道中国美术学院的历史画创作历来很强,这些年在全国重大主题创作工程中是当之无愧的“国家队”。但是,国美还有一支艺术探索的“先锋队”,从95年前的艺术运动社到后来的八五新潮,从世纪初的新媒体艺术再到今天的人工智能、元宇宙,我们始终保持着开放实验的精神。国家队和先锋队互为语境,彼此砥砺,各自展开,就一定会建立起一个艺术创造和教育的高能现场。

这次活动的邀请信中提到两个问题:“开始绘画的理由,坚持绘画的理由”。“开始绘画的理由”其实不必说,绘画的冲动早于语言和文字,每个人的幼年时代都有涂涂画画的本能。我们要注意的是,小朋友们画画和所谓艺术家的绘画不同,小朋友们是在画出一个自己的世界,里面的动物、人物、怪物都是他/她的朋友。小朋友们画画很当真,他们相信绘画。人和画的这种“神笔马良”式的关系,随着长大成人逐渐退化、消失了。绘画成为挂在墙上的审美和恋物的对象,成为艺术市场上的商品。

“坚持绘画的理由”要复杂得多。今天的艺术媒介太丰富了,艺术手段五花八门,AIGC无限生成、无比便捷,我们为什么还要绘画?绘画不可替代的东西是什么?我以前策划展览,总要提醒自己别忘记绘画,要关注绘画。这本身就很成问题,似乎画家在当代艺术大展中是一个需要被照顾的群体,明明画家依然在当前艺术家群落中占据最大比例,明明绘画占据着艺术市场的绝对主体。

这些年,我反复强调——艺术的使命就是“世界的发现与人的发现”,具体就是“创造新感性,发明新日常”。绘画能否发明出新的感性?绘画能否触达人类的悲欢?绘画是否还可以寄托心灵的探寻?绘画是否可以安身立命?这里的安身立命不只是靠作品养活自己。

我们油画系的校友里,有黄永砯、耿建翌、张培力、汪建伟,更有今天在现场的杨福东和刘韡……,这些油画系出身的艺术家,有人做装置,有人做影像,有人什么都做。他们做的装置、影像都有一种视觉的品质。比如杨福东的影像,无论是构图还是影调、时间叙事、镜头语法,甚至是镜头意志,都有一种非常高的品质,我觉得这品质是来自绘画的锻炼。

青年艺术家王一作品