梁教授所说的《紫气》只是他和卢教授众多合作中的沧海一粟,还有一位李学明教授,三位几十年来既是艺术上的合作伙伴,又是情同手足的至交好友,被称为“铁三角”“三剑客”。“可惜只有我们两个人来,要是把李学明也叫来就好了。”梁教授说起三人的合作,用默契无间来形容,“和他俩一起画画,我画完我的部分就喝茶去了,不用跟他们说接下来怎么画,画在哪个位置,我就知道他们一定能画好,非常放心。”如此的默契和信任,让“铁三角”的配合达到了自然生发的地步,不着一言,一切尽在画图中。

卢教授心中对另外两位“剑客”的感情则是“惺惺相惜”:“感情上、艺术上都是,我非常佩服梁老师和李老师,家人们关系也非常好。我们三人是因为相同的脾气性情走到一起,友情为重,但在艺术上的理念、关照的东西、对文化的认知也在一个道上——既是和而不同,又是大道趋同。”

若买桂花同载酒,愿还似,少年游

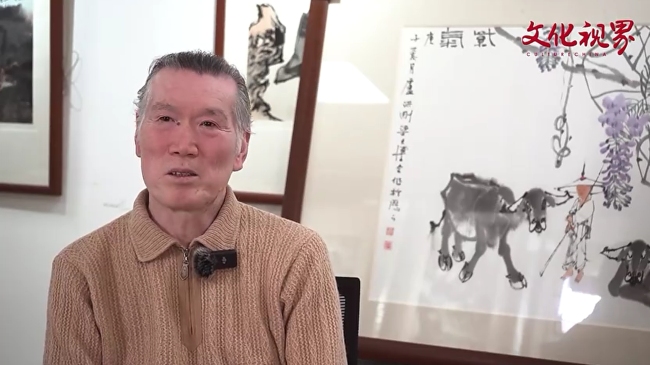

说到这里,梁教授一下子来了兴致,谈起了年轻时第一次见到卢教授的印象:“我70年代到济南,对卢老师可以说是一见如故。他个儿高,又非常白,站在人群中气质鹤立鸡群。对,他就像一只仙鹤。”梁教授说仙鹤的性格很孤傲,卢教授连同他的夫人,都有一种孤高傲世的气质:“那时他推着一辆瑞典进口的小自行车,夫人相携在身边,走在路灯下,长长的影子拖在地上,特别美好,到现在我的印象都非常深刻,心想这一对璧人简直是一对神仙眷侣,让我特别羡慕。”梁教授娓娓道来叙述着他和眼前这位40年老友初遇的故事,那同一段故事卢教授又是怎讲的呢?

“我非常珍惜我们的友谊,文博大学没毕业就已经全国非常有名了,其实上大学之前我俩也小有名气,我就想有机会能和他碰在一起,他的《远去的风帆》参加了全国青年美展,轰动一时,真是非常‘潮’的一个画家。年龄越大,他越关照自然和乡村那种朴实的东西,从《沂蒙山》组画到海岛,到人与自然的关系,包括现在画的藤子,都是他从观察生活当中得来的,梁老师是在自然当中动情的人物!我也是,我画牛,就是喜欢它憨厚耿直又慢吞吞的性格。”卢教授说,自己和梁教授的性格也相似,“过去我俩讲课滔滔不绝,现在就学牛一样,让自己慢一点,无论画画、写字还是教学生。”

千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金

在对彼此的回忆中,两位教授都不自觉地品评了对方的艺术风格。两人自称“大道趋同”,这个“道”就是对自然的关照,对中国画传统的坚持。他们是典型的“田园派”,无论选材还是画风都充满了中国古典乡村那种特有的泥土芬芳的味道。

卢教授称梁教授年轻时很“潮”,真的出乎我意料,因为从我开始关注梁教授的画,就是乡村地里、河堤岸边,牛羊自在、鸡鸭怡然的那种原生态自然风光、乡土风情。实在想象不出“潮人”梁教授是什么形象。梁教授却说自己是越来越“土”,越来越“俗”了。“接地气”是他对成熟后的自己的评价。那么,是什么让一个“潮人”变“土”了呢?

“现在的年轻人爱说创新,我们上大学的时候,改革开放刚开始,那时的创新意识、对创新的呼声比现在还强,人脱离不了时代,所以那时的年轻人都玩创新,我试过用高丽纸画画、用布画,什么都试过,但随着年龄的增长,对中国文化的了解、对画论的研究增加,对传统的东西了解越多、理解越深,越发现中国的东西太深了,就是一座富矿,可挖掘的东西取之不尽用之不竭,我们要从中‘淘金’。”梁文博回溯他在艺术上的变化历程,更表达了他对创新的看法,认为很多人所谓的创新,其实还谈不上创新,“你自己的东西还没解决呢,画了一辈子,中国传统文化还没吃透,没画到位,还创什么新呢?”

梁文博对现代学院派教学有这样一个观点,认为“水墨很多,中国画太少”,就是传统中国画纯粹的东西越来越少了。水墨是东方文化的代表,画水墨的人应该立足传统,将东方文化发扬光大,画出东方文化的自信。“其实这样西方人反而会崇拜你,他们其实很欣赏东方的、中国的传统文化艺术。”他讲了两个例子,一个是曾有位著名画家去美国前,曾说中国画“惚兮恍兮”,但到了纽约大都会博物馆,看到那里收藏的中国古代名画,深深地被震撼了,才知道有这么多中国传统艺术瑰宝是自己都没看到的,自己对中国画的认识只是初窥门径而已,以后再也不敢说中国画“惚兮恍兮”了。另一个例子是梁教授自己在美国,看到明末清初金陵八大家之一龚半千的山水画,被深深地震撼了,“那个章上的文字是‘汉卿家藏’,就是张学良收藏带到美国去的,其实美国人都是非常珍视的。”

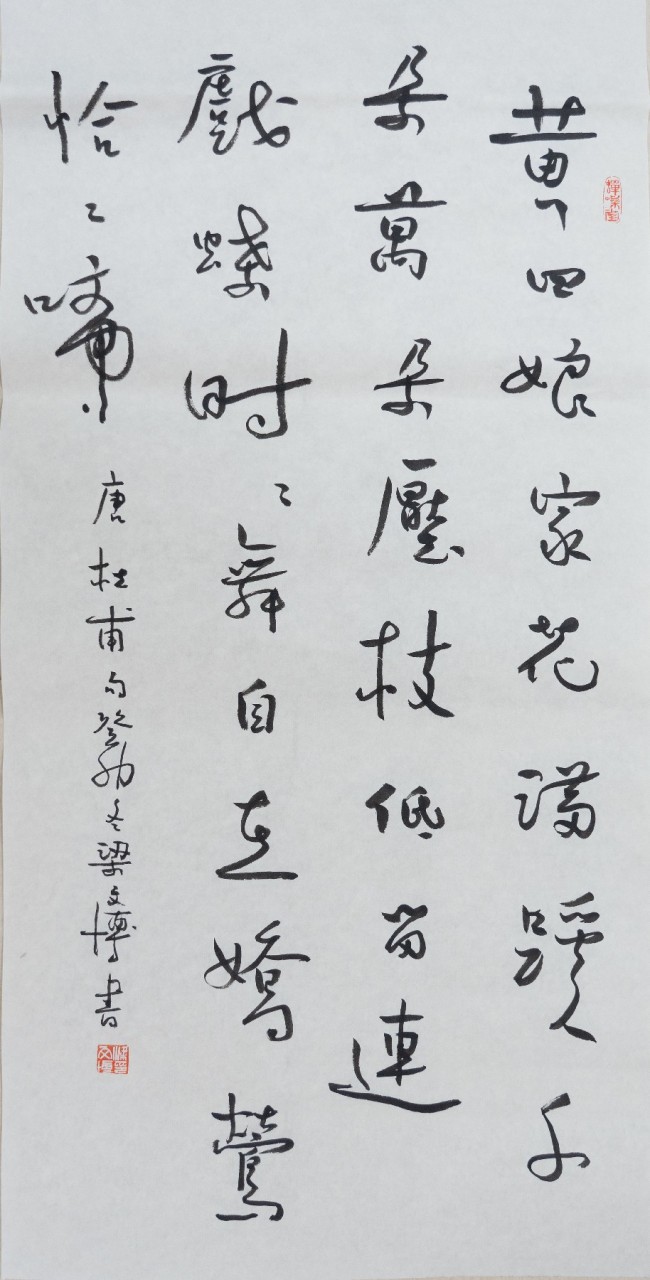

梁文博《江畔独步寻花·其六》