有了《参军》的创作经验的积累,在创作《西风烈》时,我的创作构思图形象比较明确,那是两个在风雪中行进间隙的两个女红军战士。她们用自己的瘦弱身体挡住凛冽的寒风,点燃马灯的情景。这幅画的构思缘自于一次“重走长征路”的采风活动。在大巴山采风时,我们参观红军纪念馆,当我看到一盏锈迹斑斑的马灯时,心中油然产生一种怀旧思绪:“西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。”这是毛泽东在红军历经数次艰险之后重整旗鼓而作的一首诗词。在路途险阻中看见希望。这首歌词在我小时就会哼唱,其旋律委婉悲壮,意境深远。红军二万五千里长征,马灯是必不可少的工具。眼前的马灯当年一定是被小红军擦得锃亮,在夜晚照亮着黑暗的征途。这时我脑子里闪现出两个女红军在风中点马灯的情景。回到画院后我根据脑子里的画面进行构图,总希望把画面交代得更加完美,一会是很多人的场景,一会是几个人,一会是加上吹军号的队伍,又或者是马队出发前的场面。最终,众多的草图都比不上两个单纯的女红军点燃马灯的情节感人。如果放弃大队人马,意味着我要靠塑造两个红军战士的典型形象“美”来概括那个时代的特点。俗话说越简单越难,这对我来说面临更大的挑战。

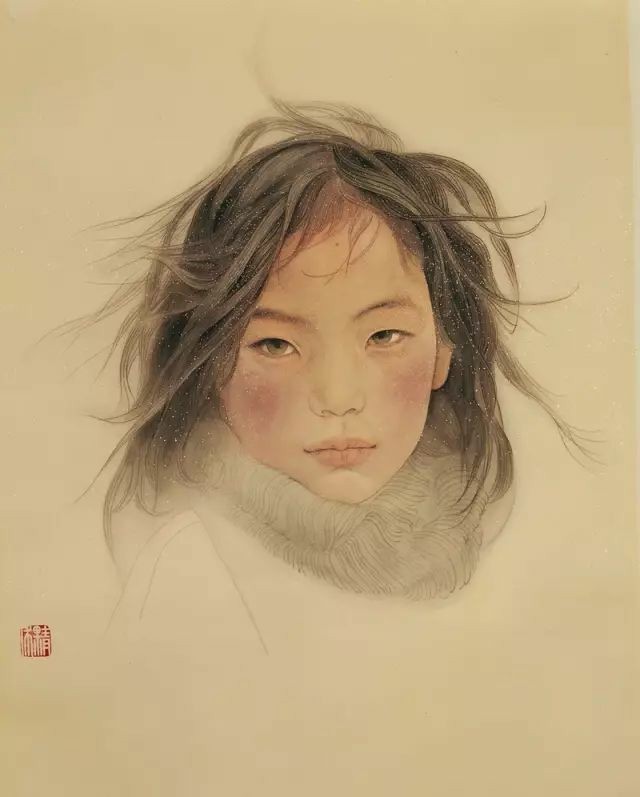

《风》2005年

上述构思激起我强烈的绘画冲动,也为我创作《西风烈》奠定了很好的基础。在绘制《西风烈》的过程中,我尝试将工笔画的写意精神运用到创作中去。《西风烈》的情节具备了写意性要素。黑夜中的马灯,可以大虚大实,凛冽的寒风构成静与动的对比;剪裁得不合身的军装,在风中形成大量倾斜的线条和两人体主轴形成的三角支撑,形成的画面外动而内稳,外乱而内静;这些都构成了《西风烈》的画面内容和特征,表达了我希望表现的绘画意境。在线条的处理上,我借鉴了永乐宫壁画的长条线描,起承转折力透纸背。头发的线条和衣纹的线条上下呼应,故意让女红军的身体微微倾斜打破稳定的重心,让画面整体处在运动回旋之中。工和写本来是一对矛盾,工笔画的写意性,是在对立统一之中求出路。南齐谢赫在《画论》中将“气韵生动”放在六法之首,这表示画面应该具备整体氛围和流畅地表达,如行云流水般自然。“气韵生动”在六法之首说明气韵生动是中国画画面整体艺术效果的要旨。

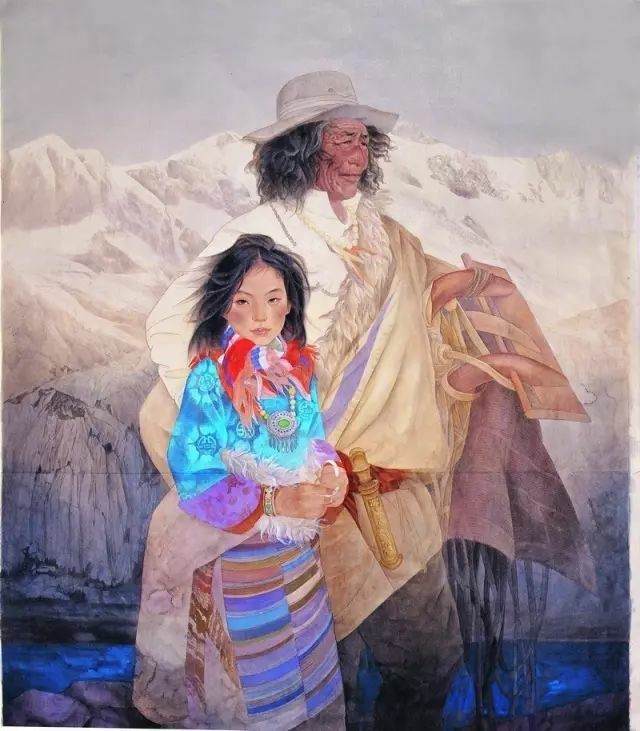

《唐古拉风》190cmX170cm 2006年

人物画的创作核心是对人物形象的塑造,真实感人的人物形象是人物画家最难把握的。《西风烈》画面中的两名女红军的真实性和精神状态如何表现着实令我煞费心思。翻阅各种资料,到生活中去找形象,有一次在大马路上看见一个年轻姑娘,我跟随她观察很久,并主动上前搭讪,掏出工作证,约姑娘到画院帮忙,却仍然达不到我心目中的要求。正在一筹未展之际,一位十六七岁的女孩,闯进我的画室看我画画,黑黑的皮肤、浓眉大眼、又不失内秀。很接近我的画面形象,我立即画了幅头像写生,以后又多次约女孩到画室观察、画速写动态,最终使创作得以顺利进行。

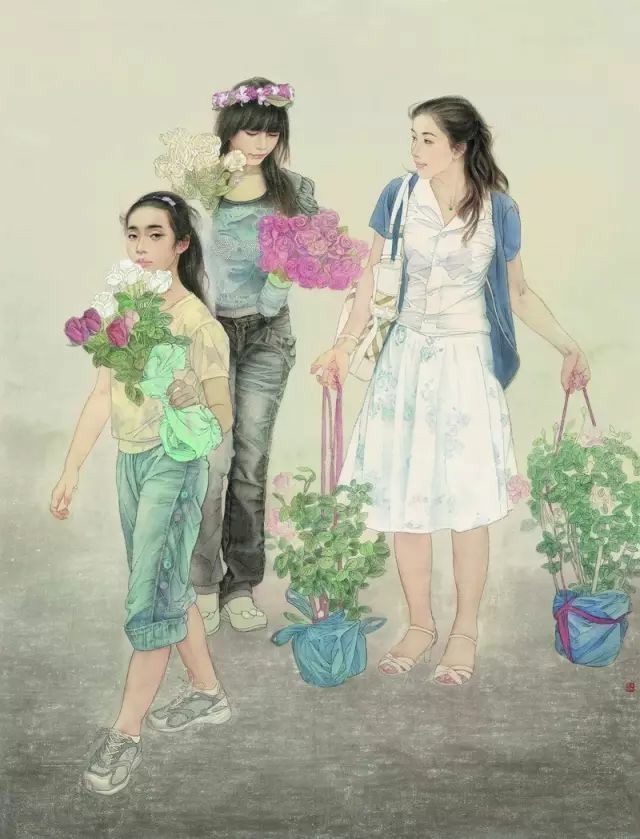

《五月花》