当然,和印象派与西方表现主义对色彩的使用所不同的是,对于山水创作来说,色彩的表现离不开作品的图式。对于孙博文来讲,山水创作既追求形式表达,更要实现图式的创新;既要展示水与墨的韵味,又要用色彩来表达当代人的视觉经验。在中国的绘画传统中,山水之所以不同于风景,就在于中国古人对山水的表达特别强调图式的力量,而西方的风景,艺术家可以直接表现眼中的自然。对于中国的艺术家来说,个人图式的形成,主要是继承传统,然后推陈出新。在孙博文的山水中,我们会注意到,他最为青睐的是五代与北宋初期那种气势恢宏的山水图式,或者是清初类似于“四王”的形式布局。但是,在审美趣味上,孙博文会认为北宋的山水太倚重皴法的表现,一旦将笔墨的法度放在首位,那么,艺术家个人的情感表现就会受到抑制。虽然“四王”的山水代表着中国山水图式的高峰,但婉约、迤逦的结构,又会让作品丢失磅礴的气势。因此,就个人的图式表达来讲,孙博文采取的是一种折衷的方法,既让自己的作品与传统山水图式形成一种“互文性”,同时,利用作品的构图与布局,特别是强化色彩表现,与传统山水拉开距离。在孙博文晚期的作品中,艺术家重视构图与图式的结合,仍然以大写意为主,推崇表现,追求宏大叙事。或高远或平远或深远,尽管有所侧重,但力求作品有恢弘的视野,山川、河流与大千世界,不管题材有所差异,但都要呈现出可观、可游的水墨世界。在孙博文的作品中,不仅有观照自然的“三远”,其巨幅立轴山水还具有“三段式”的叙事结构,以此对应近、中、远景的处理。然而,解放色彩、直抒胸臆,或者说画面强大的视觉张力,还得益于艺术家采用了巨幅的尺寸。在美国抽象表现主义绘画中,一个代表性的风格是“色域绘画”。如果说印象派是现代艺术色彩解放的开端,那么,“色域绘画”就是晚期现代主义绘画的最高成就——色彩实现了形式与内容、物质性与精神性的统一。当然,孙博文晚期的山水并不属于“色域绘画”,而是说,巨大的尺幅,让图式与色彩的结合带来了新的可能。当然,在孙博文的作品中,其色彩观念既不是单一的传统山水的色彩表达,也不完全是印象派,相反,它是一种综合性的、完全个人化的,甚至是观念性的。所谓的综合性和观念性,就在于画面的色彩实现了意象与表现、视觉性与象征性的统一。

孙博文《涅槃》纸本设色 359cmX144cm 2001年作

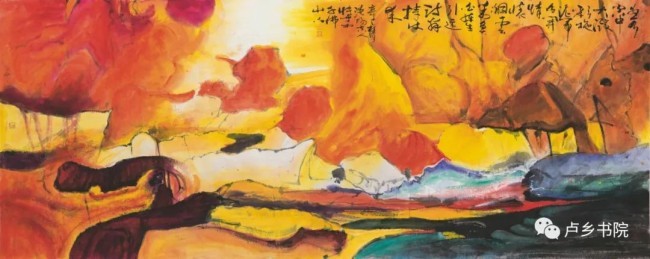

图式变革与视觉的个人化表达始终是孙博文晚期创作的重点。但在他生命最后的岁月,艺术家的创作更为洗练,不囿于题材,强调直觉,率性而为。墨色与高纯度的色彩同时出现在作品中,巨幅的尺寸,加之大泼墨与带着表现性的书写的结合,气势恢弘,让作品兼具抽象与表现的特质。当然,另一个走进艺术家个人世界的是画中的题跋。它们是作品意义的线索,也是艺术家性情与生命感悟的自然流露。在2001年创作的《涅槃》,画中题跋:“天际霞光入水中,水中天际一时红。直须日观三更后,首送金乌上碧空。”对于艺术家来说,凤凰浴火既是生命的寓言,也是个人与现实、与生命抗争的一种精神写照。在同年创作的《袖卷红云水上生》中,艺术家的款识是:“悬水空中大泼彩,拖泥带水开情怀。烟云万象白练生,引逗诗翁持杖来”。画与诗、意与情相得益彰。并且,通过这些文字,让人感受到的是一种当代语境下的文人趣味。

孙博文《袖卷红云水上生》纸本设色 143cmX360cm 2001年作

2020年11月,“淋漓华章——孙博文艺术展”在中国美术馆开幕。作为本次展览的策展人,范迪安在前言中写道:“在不断锐意进取的过程中,孙博文的艺术透露出蓬勃的时代生机,也呈现出歌咏自然、舒心畅意的艺术情怀,蕴含着齐鲁艺术精神,对中国画大写意传统的发展作出了突出贡献。”事实上,倘若我们将孙博文的艺术创作放在20世纪中国现当代水墨的情景中,其主要的艺术成就仍体现为对审美现代性的追求。诚如前文所言,在中国现当代水墨的发展中,审美现代性与社会现代性大部分时候是分裂的,二者处于砥砺与拉锯的状态。现代性内部的不平衡,同样反映在孙博文的水墨世界。譬如,中国东方色彩理论中的“随类赋彩”与印象派对自然光色的表达就完全不同,在孙博文的作品中,我们看到两种色彩观念发生的激烈碰撞。同样,中国传统文人画所追求的萧条淡泊、逸笔草草,与当代水墨中的文人精神,特别是立足于时代观照的宏大叙事,仍有不少冲突。在孙博文中后期的创作中,他始终游弋在传统与当代之间,找到一个契合点。再比如,中国传统的山水图式如何与西方表现主义的手法予以结合,一直是孙博文力图解决的难题。正是因为他不愿割舍内心对中国本土文化精神的坚守,在推崇表现,强调个性的同时,避免作品走向西方的抽象之路。当然,作为一个重要的艺术个案,孙博文的作品从一个侧面呈现了中国当代水墨如何用新的视觉修辞与水墨图式,去反映当代的视觉感受、生命感受与文化经验。

孙博文《万象生辉》纸本设色 145cmX716cm 2001年作