迷茫间,三次剧院里的意外失火为薛松开拓了全新的创作视野。从在废墟中淘来的地板残片上作画,到在被烟灰覆盖的墙壁上刮出黑白涂鸦,薛松沉浸于万物烧尽后,消亡中又暗藏生机的复合状态,直至彻底催生出其独树一帜的标志性语言——焚烧带来“暴力美学”般的原始快感,混杂着兴奋、恐惧、解恨的情绪,让年轻的薛松终于得以释放。

薛松《破旧立新》,布面丙烯综合材料,160×300cm,2010年

但破坏无法构成作品的终极意义,对被消除的对象加注新的内涵,这才是创造的根基。1985年,美国波普艺术家劳申伯格(Robert Rauschenberg)个展在中国美术馆开幕,薛松专程从上海赶往北京看展,从此开启了自己的“拼贴”之路。在拼贴的过程里,一切过往被外界经验所束缚的图像与符号,在艺术家意志的感召下获得无限突破,它们在对立与消融的博弈间,构建出一幅全新的文化图景。“将灰烬残片制造出一种全新的视觉图像,对我而言,这一步才是真正的快感。”不破不立,焚烧与拼贴在薛松手中浑然一体,这正是生命的必经之路:它们成为了艺术家身处时代漩涡得以自洽的手段,也是他见证一切从生到死、死而复生的神圣仪式。

语义的衍生

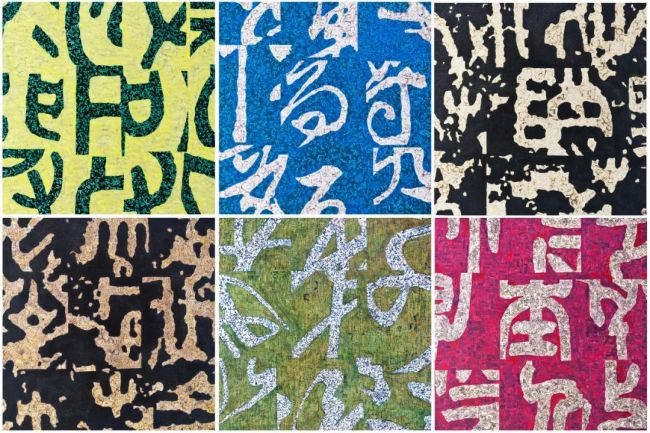

三十余年里,薛松逐渐掌握了这套稳定且行之有效的语言体系,在语法之下,他对语义的推导也随着个体、时代的变化层层推进。早期,他再现火灾现场的亲身感受,刻意保留了材料上明显的烧灼痕迹,通过纯粹的拼贴,构成一种视觉形式。伴随着拼贴而来的,是越来越多、越来越杂的材料与信息。一方面,薛松会反复斟酌各层图像和文字之间的关系:“要把它们融合在一起,对话、对抗等很复杂的情感在里面,最终我要让它们勾连出新的意义。”同时,在梳理再造的过程中,他试图找到作品更精确的切入点:“很多创作主题都是源于我感受到的文化、生存环境等产生的种种压力。”

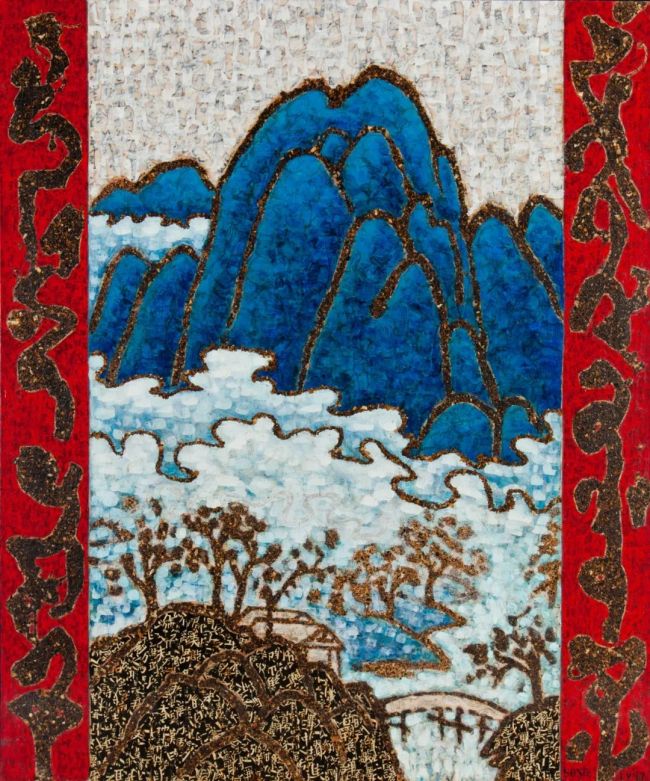

薛松《山水》,布面丙烯综合材料,180×150cm,1997年

薛松借外部压力化为内驱,巧妙地以融古贯今的智慧去解决问题。他游刃有余地掌控着比喻、借代、拈连、留白等文学性的修辞技巧,碎片化的信息错综交叠,既象征现代社会中人类的行为模式,又书写出全新的图像可读性,如同一篇跨越时空的神话寓言:“用历史的记忆来隐喻当代,用当代的观念去重审历史”,以此提供观者审视世界脱胎换骨的角度。

薛松《解构书法》,布面丙烯综合材料,168×168cm×6,2018年